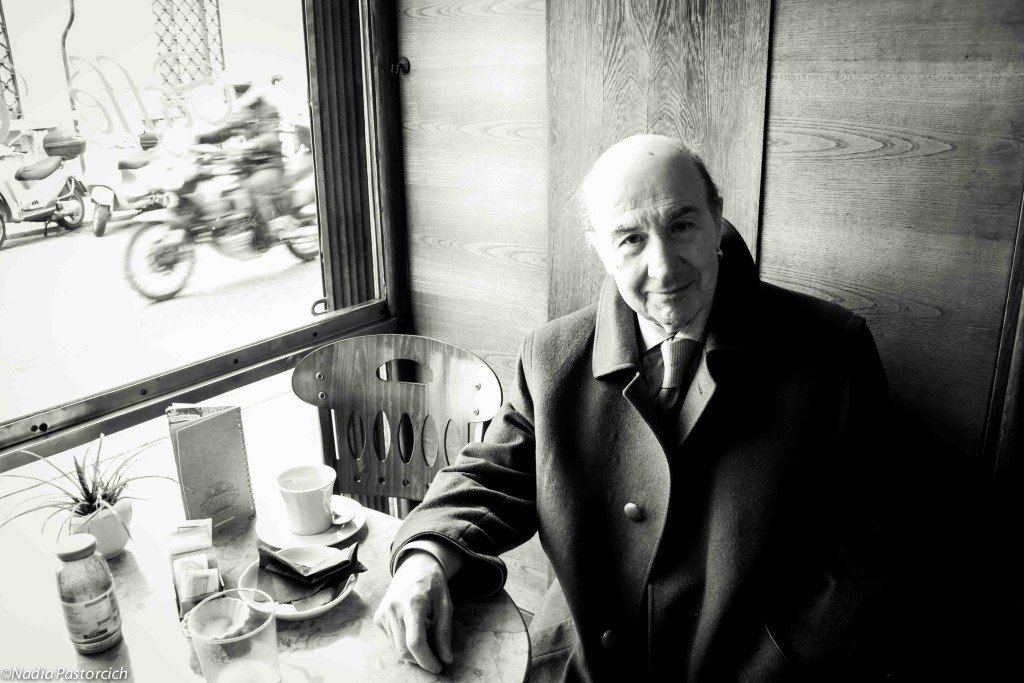

Gianni Gori: Trieste tra operetta e opera

Gianni Gori, musicologo, per oltre venticinque anni è stato critico musicale de “Il Piccolo”; ha scritto numerosi sceneggiati radiofonici, spettacoli teatrali e programmi televisivi per la RAI; è stato assistente e ricercatore di storia  della musica all’Università di Trieste; ha pubblicato numerosi testi e saggi, ed è stato direttore di produzione del Teatro Verdi di Trieste. Inoltre, nel 1985 ha ricevuto il Premio Illica per la critica musicale.

della musica all’Università di Trieste; ha pubblicato numerosi testi e saggi, ed è stato direttore di produzione del Teatro Verdi di Trieste. Inoltre, nel 1985 ha ricevuto il Premio Illica per la critica musicale.

Quando nasce questa sua passione per la musica?

Da sempre, fin da bambino. Nella mia famiglia nessuno era musicista, però abitavamo in una villa – dove sono nato io – che era divisa a metà: da una parte abitava la mia famiglia e dall’altra i Verchi – una famiglia molto importante a Trieste, perché è stata quella del magnifico direttore d’orchestra Nino Verchi, che per oltre 20-30 anni ha esercitato in molti teatri, anche alla Scala, di cui è stato a lungo direttore.

A casa dei Verchi, durante gli anni della guerra, venivano a provare gli spartiti tutti i cantanti che a quel tempo cantavano al Teatro Verdi. Io dal giardino sentivo provenire dalle finestre aperte di casa Verchi, le voci di cantanti come Rodolfo Moraro e Alda Noni. Noi eravamo amici di questa famiglia e frequentavamo spesso casa loro. Erano tempi che oggi sembrano incredibili; io abitavo in zona Rozzol e per andare a teatro dovevo percorrere un vicolo sterrato. Si andava tranquillamente a piedi fino al Teatro Verdi, e a mezzanotte si tornava indietro – tutto questo anche nei momenti difficili, nei momenti di guerra.

Da lì, è nata la passione per l’opera. In quel periodo, a teatro, si rappresentavano soprattutto opere liriche: Verdi, Mascagni, Puccini.

Poi mi è capitato di conoscere vari personaggi della musica, ma soprattutto ho avuto la fortuna di conoscere un insegnante – scomparso non molto tempo fa – il Prof. Menegazzi; lui insegnava al Liceo Petrarca e io andavo privatamente da lui per colmare alcune mie lacune – un anno ho avuto un paio di esami a settembre. È nata una conoscenza straordinaria, era un uomo veramente eccezionale, oltre ad essere un insegnante meraviglioso. Alla fine della nostra ora di latino, di greco, o di qualsiasi cosa che si faceva, lui, essendo un grande appassionato di jazz, mi faceva ascoltare sempre qualcosa di nuovo. Ho cominciato così a sentire e a imparare cose che allora non frequentavo tanto: il gospel, il New Orleans, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, il jazz californiano, il jazz freddo, Lennie Tristano.

Quando ha iniziato a scrivere in veste di critico musicale?

Sono andato tardivamente a fare il servizio militare a Roma, e lì ho avuto un’ulteriore fortuna: nel tempo libero, davo lezioni di latino e di italiano al figlio di un importante ufficiale, il quale mi aveva gratificato e compensato con una tesserina – in quegli anni si usavano molto – che mi consentiva di andare gratis in tutti i teatri di Roma.

Ho iniziato ad andare ai concerti, all’opera, agli spettacoli di prosa, e a mandare gli articoli al giornale “Il Piccolo della Sera”. Qualche mio pezzo è stato pubblicato, perciò ho continuato con questa attività, che poi si è allargata anche a “Il Piccolo”– il giornale del mattino.

Una volta, quando si andava a teatro, il giorno dopo la Prima, c’era una recensione sul giornale mentre adesso non la fanno più. Scrivono semmai il giorno prima che ci sarà lo spettacolo o il concerto e basta. Manca la critica.

Questo è un problema che lamentano tutti quanti. I giornali non pubblicano più le recensioni, salvo alcuni. “La Repubblica”, una volta alla settimana, fa uscire un paginone con dei piccoli stelloncini; “Il Corriere” pubblica qualche intervento. Pubblicano gli annunci alla vigilia dello spettacolo, ma, quello che è un discorso didattico, non c’è più.

Io ho fatto il critico musicale a “Il Piccolo” per oltre venticinque anni, rientrando al grande Tranquilli, che era un famoso critico storico. All’epoca la prassi era così: andavo a teatro, prendevo freneticamente degli appunti su un libricino, intanto il giornale preparava il titolo o quello che serviva; se c’era un problema dovevo subito telefonare al giornale, e poi verso le undici-undici e mezza, quando finiva l’opera, mi “fiondavo” a Il Piccolo, che stava in via Silvio Pellico (Piazza Goldoni). Io lavoravo in una piccola stanzina dove c’erano quattro-cinque giornalisti che fumavano 40 sigarette all’ora (sorride)…c’era un fumo pazzesco. Su una sgangheratissima macchina da scrivere, battevo freneticamente la mia critica, che non doveva avere una dimensione precisa – oggi i collaboratori dei giornali sanno che non possono scrivere più di dieci-quindici righe, allora si scriveva ad libitum.

Tutto questo avveniva oltre la mezzanotte, dopo l’articolo andava in tipografia, io aspettavo che venisse copiato dal linotipista – passava un’altra oretta – poi veniva impaginato, aspettavo la bozza che, ancora bagnata d’inchiostro, correggevo, dopodiché, oltre l’una di notte, il giornale andava in stampa. Oggi è un altro mondo. Alla fine di tutto questo, si andava a mangiare qualcosa in un ristorantino in Piazza Goldoni, che faceva delle meravigliose spaghettate, anche alle due di notte – allora i locali tenevano aperto fino tardi.

Anche adesso, come una volta, il pubblico dovrebbe essere informato su com’è andato uno spettacolo. Uno è curioso di sapere se era bello o brutto, se c’era gente, come ha reagito il pubblico, se c’erano i giovani, e soprattutto conoscere qualcosa sul contenuto.

Questo purtroppo non c’è più, ed è un fenomeno, credo, irreversibile, circoscritto soltanto alle riviste specializzate o ai giornali-online, che oggi sono l’unica salvezza, in questo senso. Le riviste di carta sono destinate a scomparire…

Io conservo ancora i ritagli delle recensioni degli spettacoli che andavo a vedere da piccola, però non tutti lo hanno fatto. Se ora qualcuno volesse cercare qualche vecchio articolo, non è cosa semplice, mentre, con il modo digitale, i pezzi scritti restano in rete…

Un vecchio giornalista diceva che il giornale di carta, il quotidiano, purtroppo serve per incartare le scarpe vecchie il  giorno dopo. Ha una vita breve: una volta che si è consumato, che si è letto, lo si butta. Io ho scritto circa tra i 2.500 e i 3.000 articoli; li ritagliavo tutti e li conservavo in un faldone.

giorno dopo. Ha una vita breve: una volta che si è consumato, che si è letto, lo si butta. Io ho scritto circa tra i 2.500 e i 3.000 articoli; li ritagliavo tutti e li conservavo in un faldone.

Qualche anno fa ne ho tirati fuori alcuni sull’operetta e li ho pubblicati. Quando mi hanno chiamato per collaborare con il Teatro Verdi, è stato proprio per gli studi e per le ricerche che avevo fatto sull’operetta. Ho poi pubblicato il libro “Teatro Verdi di Trieste. 1801-2001”.

Quando scrivevo per “Il Piccolo”, il giornale non ti mandava solo al Teatro Verdi, al Rossetti, al teatro sloveno, ma anche alla Scala, o al teatro di Napoli, o a quello di Roma, a Salisburgo, a Monaco, insomma anche all’estero. Io ho scritto delle recensioni dell’epoca d’oro di Karajan, della Callas; tutte queste mie recensioni le ho donate al Museo Teatrale Carlo Schmidl, dove rimangono a disposizione per chi volesse consultarle. Oggi, con la rete, tutti gli articoli si possono conservare e visionare facilmente, cosa che con i giornali cartacei non accade.

Il Museo Teatrale Schmidl è una delle realtà più belle che abbiamo a Trieste, dove, pazientemente, hanno raccolto, catalogato e sistemato tanti documenti importanti, che testimoniano molte cose di rilievo, che c’erano in questa città.

Lei è stato il Direttore di Produzione del Teatro Verdi. In che cosa consisteva questo suo ruolo?

Quando sono stato chiamato al Teatro Verdi nel 1989, questo ruolo non esisteva: c’era un sovrintendente, un direttore artistico, un direttore affari generali e un direttore amministrativo.

Il direttore artistico di allora era il Maestro e Barone Raffaello de Banfield, un grande personaggio, che però era sempre molto impegnato e spesso in viaggio; quindi gli occorreva una figura che facesse da direttore di produzione, e  per questo il sovrintendente ha deciso di contattarmi e propormi questo nuovo ruolo, che fino a quel momento, appunto, non esisteva.

per questo il sovrintendente ha deciso di contattarmi e propormi questo nuovo ruolo, che fino a quel momento, appunto, non esisteva.

Il direttore di produzione era quello che organizzava tutta la vita interna del teatro, ma allo stesso tempo faceva anche da supporto alla direzione artistica.

Io ero più adatto per la mansione artistica, che per quella puramente tecnico-organizzativa, ma ho avuto dei collaboratori e una collaboratrice bravissima.

Ho iniziato questa attività nel 1990, in un momento piuttosto burrascoso per il teatro. La situazione non era drammatica come quella di oggi, dove la drammaticità ha portato a una situazione di attesa, di “quiete”. In quel periodo c’era una conflittualità interna burrascosa, c’era una grande lotta sindacale, anche perché l’organico era molto più consistente; ma, nonostante questo, è stato un periodo bello – dal punto di vista creativo – grazie anche all’allora sovrintendente Giorgio Vidusso, un musicista, un uomo coltissimo, con il quale era un piacere programmare, studiare e inventare nuovi progetti. Stiamo parlando degli anni ’90, il periodo meraviglioso in cui a Trieste era accaduto il “miracolo” della Sala Tripcovich.

È vero. Dopo la temporanea chiusura del Teatro Verdi, la Sala Tripcovich è stata una salvezza per la produzione operistica, e non solo, di questa città.

Ricordiamo che, quando si dovette chiudere il Teatro Verdi, perché non c’era altra scelta, o si andava tutti in strada o si doveva trovare una soluzione. Soluzione che molti altri teatri italiani, compresa La Fenice, avevano trovato realizzando un Palatenda; ma a Trieste questo non si poteva fare: la prima Bora avrebbe spazzato via tutto. Ricordo che passeggiando con il sovrintendente Vidusso – ogni tanto si andava a passeggiare sul Molo Audace – studiavamo  tutte le possibili soluzioni, anche quelle più impensabili. Ad un certo punto, ci è venuto in mente il “guscio vuoto” della Stazione delle Autocorriere, che era inutilizzato; abbiamo pensato che sarebbe stata una buona idea utilizzarla per gli spettacoli teatrali. Da lì ci è venuto in mente di coinvolgere il Barone de Banfield, che poi ha sostenuto finanziariamente il nostro progetto, attraverso la società armatoriale Tripcovich, appartenente alla sua famiglia (il padre di Raffaello era Goffredo de Banfield, mentre la madre la contessa Maria Tripcovich n.d.s.). È nata così la Sala Tripcovich.

tutte le possibili soluzioni, anche quelle più impensabili. Ad un certo punto, ci è venuto in mente il “guscio vuoto” della Stazione delle Autocorriere, che era inutilizzato; abbiamo pensato che sarebbe stata una buona idea utilizzarla per gli spettacoli teatrali. Da lì ci è venuto in mente di coinvolgere il Barone de Banfield, che poi ha sostenuto finanziariamente il nostro progetto, attraverso la società armatoriale Tripcovich, appartenente alla sua famiglia (il padre di Raffaello era Goffredo de Banfield, mentre la madre la contessa Maria Tripcovich n.d.s.). È nata così la Sala Tripcovich.

Inizialmente questa sala scenografica si pensava dovesse durare giusto il tempo necessario per la ristrutturazione del Verdi, invece, viene utilizzata ancora oggi.

Questa Sala, dall’architettura effimera, è nata da uno sforzo e da una volontà da parte di tutte le masse del teatro, che hanno lavorato, giorno e notte, per creare, in pochissimo tempo, questo miracolo: una sala splendida, di quasi mille posti, con un’acustica magnifica.

In quello spazio, noi abbiamo fatto delle cose veramente indimenticabili, sia sul piano dell’opera, che su quello dell’operetta e del musical: siamo stati noi i primi, in Italia, ad ospitare la prima edizione del musical “Cabaret” con Maria Laura Baccarini. Quello è stato il periodo d’oro. Ancora adesso, la Tripcovich, se avessero fatto dei lavori di ordinaria manutenzione, potrebbe essere uno spazio alternativo per la città.

E che cosa mi racconta della specialità di Trieste: l’operetta?

In quegli anni, l’operetta era ancora considerata una specialità di Trieste; si facevano degli spettacoli assolutamente memorabili, che potevano confrontarsi benissimo con quelli dei teatri di Vienna, Dresda e altri. Ricordo l’edizione del  1991 del “Boccaccio” di Franz von Suppé (con la regia di Frank Bernt Gottschalk n.d.s.), che aveva dei costumi meravigliosi, un cast stellare, e la stessa cosa vale per i tanti altri spettacoli con la regia di Gino Landi, e per l’opera.

1991 del “Boccaccio” di Franz von Suppé (con la regia di Frank Bernt Gottschalk n.d.s.), che aveva dei costumi meravigliosi, un cast stellare, e la stessa cosa vale per i tanti altri spettacoli con la regia di Gino Landi, e per l’opera.

Per quanto riguarda l’opera, a quel tempo, il Teatro Verdi faceva molte più repliche di oggi, ed era necessario avere doppie compagnie, ciò vuol dire che alcuni abbonati avevano la prima compagnia, mentre altri la seconda; il triestino, al quale capitava la seconda compagnia, pensava: “A mi, me toca i scarti”, in realtà non era così. Ricordo una “Cavalleria Rusticana” dove, nella prima compagnia, c’era la cantante Giovanna Casolla, che era la numero uno; mentre nella seconda compagnia c’era Sylvie Valayre, un’emergente numero uno. Quindi non si sapeva quale delle due fosse meglio. Erano entrambe molto brave.

Ricordo che abbiamo anche fatto “Orfeo ed Euridice” dove c’era, nella prima compagnia, Ewa Podles – una specie di fenomeno mondiale – e nella seconda c’era una giovane scoperta che si chiama Sara Mingardo, e che oggi è forse una delle più grandi cantanti del mondo, del repertorio barocco. Il bello di questo mio lavoro era soprattutto quello di scoprire dei giovani, che erano assolutamente sconosciuti.

Deve dare molte soddisfazioni, scoprire nuovi talenti…

Sì. Le due cose che mi hanno dato più soddisfazione sono: la mia attività di insegnante – per alcuni anni ho insegnato alle scuole medie – dove ho potuto seguire alcuni ragazzi, che poi hanno proseguito nell’ambiente musicale, mentre, in ambito teatrale, quello di scopritore di talenti.

Ho scoperto e “lanciato” dei ragazzi che allora nessuno conosceva, come Ildebrando D’Arcangelo che era ed è uno dei bassi più geniali del mondo. L’avevo fatto venire, qui a Trieste, a cantare Masetto nel “Don Giovanni”; era un ragazzino assolutamente sconosciuto che aveva appena debuttato a Treviso.

Tanti altri giovani si presentavano alle audizioni, anche solo per farsi sentire. Un giorno è arrivata una ragazza, che, dal modo di vestire, sembrava una cantante rock; si chiamava Gabriella Quacquarelli, era bravissima. L’abbiamo messa come copertura della Regina della Notte ne “Il Flauto Magico”, e in altre piccole particine. Ha cominciato così la sua carriera. Le ho poi consigliato di cambiare nome: adesso si chiama Chiara Taigi ed è diventata una star.

Ora, purtroppo, le cose sono cambiate e i teatri, qui a Trieste, non stanno attraversando un buon periodo.

Adesso purtroppo i teatri vivono un momento di grande preoccupazione; i tempi sono cambiati, le disponibilità sono cambiate e il nostro teatro, per questioni economiche, ha subito anche la riduzione di organico.

Esistono delle opere sia di repertorio sinfonico, che operistico, che non si possono fare con un’orchestra e un coro ridotti. Quindi, purtroppo, ciò preclude la possibilità di fare un certo tipo di produzioni. Opere, come per esempio “La donna senz’ombra” di Strauss, con grandi organici, oggi è proibitivo farle. Bisogna trovare una specializzazione, delle soluzioni di repertorio, fare delle stagioni di altissimo livello, però bisogna che il pubblico entri in questa ottica. Non si può più pretendere di vedere opere che richiedono moltissime persone. Oggi è difficile mettere in scena “La fanciulla del West”, “La forza del destino”. Negli anni ’90-’91, avevamo messo in repertorio “I maestri cantori di Norimberga”; avevamo un’orchestra enorme, il coro, e una doppia compagnia di canto. Oggi questo è impensabile, anche perché bisognerebbe rigenerare il pubblico.

Però, bisognerebbe anche educare i giovani ad andare a teatro…

Il discorso dei giovani è duplice. Intanto è un discorso di prezzo: si devono rivedere i prezzi dei biglietti, perché i giovani hanno pochissimi soldi. E poi c’è anche un discorso di comunicazione, di promozione: in questo momento c’è una crisi anche nella presentazione della stagione teatrale, non solo qua, a Trieste, ovunque. Se noi pensiamo agli anni del Festival dell’Operetta, non possiamo fare a meno di ricordare le “famose” file, nella galleria Protti, per acquistare i biglietti per il teatro.

Ma è un’epoca che è finita, conclusa. La frequentazione del teatro va comunque sostenuta in tutte le maniere, cercando di rigenerare il pubblico, altrimenti, il teatro, diventa una cosa per pochi.

Secondo me, un giovane dovrebbe avere curiosità, la voglia di scoprire nuove cose e invece ho notato che molti miei coetanei non hanno la minima idea di cosa sia l’operetta, l’opera; non sono neanche mai entrati in un teatro.

Questa purtroppo è la realtà. Trieste era una città che aveva un pubblico molto curioso. Dal dopo guerra ad oggi, ogni  volta che veniva fuori un’opera nuova, c’era questo desiderio di andarla a vedere. Questo non vuol dire che i teatri erano sempre pieni: quando c’era la Bohème si aveva il tutto esaurito, poi quando c’era ad esempio “La Campana Sommersa”, c’era meno gente. A Trieste c’era un’enorme curiosità per le novità, anche per le opere contemporanee. Oggi questa curiosità si è spenta totalmente. Il pubblico, oggigiorno, funziona a gran massa; massa di pubblico che va soltanto a sentire quelle quattro-cinque opere che conosce: Traviata, Rigoletto e così via, capolavori assoluti, opere strepitose, naturalmente.

volta che veniva fuori un’opera nuova, c’era questo desiderio di andarla a vedere. Questo non vuol dire che i teatri erano sempre pieni: quando c’era la Bohème si aveva il tutto esaurito, poi quando c’era ad esempio “La Campana Sommersa”, c’era meno gente. A Trieste c’era un’enorme curiosità per le novità, anche per le opere contemporanee. Oggi questa curiosità si è spenta totalmente. Il pubblico, oggigiorno, funziona a gran massa; massa di pubblico che va soltanto a sentire quelle quattro-cinque opere che conosce: Traviata, Rigoletto e così via, capolavori assoluti, opere strepitose, naturalmente.

Quando ho cominciato ad andare a teatro, andavo in galleria: eravamo gruppi di giovani di 18-19 anni, e ci scatenavamo nel sentire questo o quell’altro tenore, quello che faceva l’acuto, quello che faceva il Do, quello che faceva il Si bemolle, quello calante, quello crescente.

Allora era raro che i soprani fossero bellissime, come invece accade oggi, però a volte capitava qualcuna bella, come Virginia Zeani o Fiorella Carmen Forti che qui a Trieste ha fatto, nel 1954, “Thaïs” (di Jules Massenet n.d.s) e “Zazà di Ruggero Leoncavallo, nel 1955. Per quei tempi, lei era eccezionale: cantava in guêpiére, insomma molto discinta. Le gallerie erano piene di ragazzi che guardavano con i binocoli…c’era un gran fermento (sorride).

Come si potrebbero avvicinare i giovani al teatro?

Recentemente, un sovrintendente del Teatro Verdi ha fatto un’operazione molto interessante: ha modificato il rapporto con le scuole. Di solito si portano i ragazzi, in blocco, a vedere la prova generale di una recita, con il risultato che, tutti assieme, fanno una confusione terribile. Invece si è pensato di portarli a teatro pochi alla volta, sistemandoli in modo sparso: in platea, in galleria, nella speranza che non si trovino vicino ai loro coetanei, bensì a quelle persone che seguono assiduamente il teatro. Questo per dare il senso storico del teatro.

Tale iniziativa andrebbe secondo me sviluppata, ma la scuola dovrebbe insegnare e formare di più i giovani e far loro capire che andare a teatro, all’opera, è come andare in un museo, o meglio in un museo vivente, con la curiosità e l’emozione di vedere qualche cosa. Bisogna sapere dove si va, altrimenti è controproducente. Gli stessi insegnanti devono essere preparati, per poter poi, a loro volta, preparare i giovani; bisogna incominciare già adesso a formarli, perché, magari, su cento ragazzi che vanno in teatro, almeno dieci ritorneranno. Se, invece, vanno a vedere alcuni spettacoli con regie complicate, senza essere stati prima preparati, non metteranno mai più piede in teatro.

Anche sapersi vestire adeguatamente, ha la sua importanza…

Fino a pochi anni fa, andare a teatro, non era come andare al cinema: era entrare in un tempio, in un monumento storico. A me emoziona sempre andare a teatro, pensare che in quel palco lì c’era, ad esempio, Elisabetta d’Austria, in quell’altro c’era Mascagni, e in un altro ancora Giuseppe Verdi.

Io non dico che bisogna andare a teatro in abito da sera, però nemmeno con i pantaloni fino alle ginocchia e con la bottiglia dell’acqua in mano. Bisognerebbe trovare quel senso, non dico religioso, ma quasi…il teatro è importante.

Andare a teatro, alla Scala, al San Carlo, a La Fenice, è una cosa magica, e questo certi popoli, anche più poveri del nostro, lo percepiscono maggiormente. Per esempio, mi ricordo che con l’ingegnere Franco Malgrande – quello che aveva “costruito” la Sala Tripcovich e che ora è il responsabile degli allestimenti scenici alla Scala – ero andato in Romania, a Timisoara, per cercare

l’allestimento per un’operetta. Lì, c’era una miseria assoluta, una povertà allucinante e un grande degrado. Stava andando in scena “Il Pipistrello” e anche se il pubblico indossava degli abiti poveri, si comportava come se fosse ad un gala. Ecco, bisognerebbe ritornare a provare piacere nell’andare a teatro.

Lei ha conosciuto Fedora Barbieri?

Sì, certo che l’ho conosciuta…mi ha dato anche delle pacche sulle spalle (sorride). Ho avuto rapporti meravigliosi con tanti cantanti, ma con lei, non c’è mai stato un rapporto idilliaco, forse perché, una volta, avevo scritto qualcosa su di lei, che non le era piaciuto, però dopo ci siamo ritrovati. Ho anche molte sue dediche. L’ho frequentata relativamente poco, pur seguendo le ultime cose che aveva fatto come artista. Aveva una voce assolutamente fenomenale.

Poi ho frequentato molto a lungo una bravissima persona, che è stato il maestro della Barbieri, quando era a Trieste: il maestro Luigi Toffolo. Lui è stato uno dei grandi protagonisti della storia del Teatro Verdi, e anche della vita musicale di Trieste. Durante i bombardamenti, nel periodo della guerra, dirigeva l’orchestra, programmava, in questa città che era in continuo fermento.

Tra i più bei rapporti che ho stabilito nel tempo, il più lungo e il più bello, è quello con Magda Oliviero, una donna straordinaria e poi anche quello con Raina Kabaivanska…

Maria Callas è mai venuta a Trieste?

Sì. Quando la Callas è venuta a Trieste per la prima volta, io non ho avuto la possibilità di sentirla: era venuta nel 1949, al Politeama Rossetti. Poi è ritornata agli inizi degli anni ’50 per la famosa “Norma”, di cui esiste ancora una pallida traccia alla Rai – all’epoca la Rai registrava le produzioni del Verdi. La Callas ha lasciato un segno indelebile.

Sì. Quando la Callas è venuta a Trieste per la prima volta, io non ho avuto la possibilità di sentirla: era venuta nel 1949, al Politeama Rossetti. Poi è ritornata agli inizi degli anni ’50 per la famosa “Norma”, di cui esiste ancora una pallida traccia alla Rai – all’epoca la Rai registrava le produzioni del Verdi. La Callas ha lasciato un segno indelebile.

Ho dei bellissimi ricordi legati a Mario Del Monaco, che è stato uno dei partner della Callas. L’ho visto per la prima volta nell’“Aida”, quando avevo sette anni. Mi ricordo questo macilento omino, con le gambette tipo grissini, con una testa secca piena di zigomi e la bocca grandissima e una voce incredibile; sentivo il pubblico dire: “Eh povero, questo qua farà poca carriera!” E, invece, è diventato quello che tutti noi conosciamo. Ricordo pure Virginia Zeani, una donna bellissima, di una bellezza rara; e anche Renata Scotto che ha cominciato la sua carriera proprio qui a Trieste.

Lei ha anche scritto molti sceneggiati per la radio; uno degli ultimi è stato “La nemica in giallo”.

Io di sceneggiati ne ho scritti tanti. Parlando della Callas, il mio primo sceneggiato è stato proprio su di lei; si chiamava “In mia mano alfin tu sei”, era uno sceneggiato con una grande attrice triestina, Lidia Coslovich – la quale è stata la protagonista di molti altri sceneggiati.

“La nemica in giallo”, invece, è uno degli ultimi. È nato da un’idea che poi è stata sviluppata ed elaborata con il giornalista Mario Mirasola, alla RAI. Si trattava di una ricostruzione immaginaria di una Trieste degli anni peggiori (’43-’44). All’epoca l’EIAR era, comunque, in attività. Io ho fatto una specie di collage prendendo spunto da un mio racconto, la cui protagonista era una diva che era considerata da tutti una iettatrice. Ho immaginato che la compagnia della RAI di Trieste – una volta le grandi città avevano le loro compagnie stabili di attori, la propria orchestra – doveva mettere in scena “La nemica” di Dario Niccodemi, un classico del teatro borghese.

La protagonista ha un incidente e l’unica disponibile a sostituirla è Sara Sermalia Prato, la iettatrice.

Nessuno la sopporta, è antipatica, odiosa, terribile e in più amante di un gerarca fascista. La storia prende la forma di un giallo. Ad interpretare questo ruolo, è stata Ariella Reggio; non poteva essere che lei a fare questa parte.

A me piace molto la prosa alla radio, anche se oggi non può funzionare come una volta. Quando non c’era la televisione, il venerdì sera la famiglia si raccoglieva intorno alla radio e in silenzio tutti ascoltavano due ore e mezza di prosa. Oggi, questo tipo di ascolto non c’è più, anche perché i giovani hanno una capacità d’ascolto breve. Una volta, quando ci si riuniva attorno alla radio, c’era la possibilità di immagine la scena, fantasticare. E poi, negli sceneggiati, la parola era molto curata; oggi, francamente, molte fiction televisive, con attori italiani, andrebbero sottotitolate, anche perché c’è il cattivo vezzo di mettere la musica dappertutto, pure quando ci sono i dialoghi, e poi molti attori farfugliano…

Sì, la voce non è più impostata…

No, non è più impostata. Ripeto, quindi bisognerebbe sottotitolare le fiction, tranne quando recita Gassmann, o Pambieri o Pagliai. Sono in pochi ad essere bravi. In uno sceneggiato radiofonico, invece, la parola è l’unica forza, quindi avere una voce impostata, conta molto.

Concludo quest’intervista parlando di cinema. Lei ha avuto modo di seguire la nascita del film “Senilità” di Mauro Bolognini.

Quando sono andato a Roma, dopo la laurea, a fare il servizio militare, nel tempo libero, oltre a dare lezioni di italiano e latino – come ho già accennato prima –, andavo spesso da mia zia, Rosi Gori – la sorella di mio padre – che era sposata con Franco Magli, direttore di produzione della Scalera film, il quale aveva prodotto i primi film degli anni ’30, i “telefoni bianchi”. I mie zii abitavano in un bellissimo appartamento, vicino a Piazza del Popolo, sullo stesso pianerottolo di Moravia, che allora viveva con la Elsa Morante. Quindi, quand’ero in libera uscita, andavo sempre a  mangiare dagli zii – mi ricordo delle spaghettata aglio-olio, carbonara, amatriciana. Lì, spesso incrociavo tantissimi attori, ora mi viene in mente Myriam Bru, una donna splendida. A volte mi capitava di andare a Cinecittà, dove ho visto girare qualche film, e ho avuto modo di incontrare tante personalità del cinema. Da lì è nato questo mio rapporto con il cinema. Ricordo di aver assistito alle riprese di un film con Katharine Hepburn a Venezia (il film in questione è Tempo d’estate n.d.s); è stata una grande emozione. Poi, quando sono tornato, a Trieste, Sergio Amidei è venuto a trovarmi e io l’ho accompagnato per la città: doveva incontrare la figlia di Italo Svevo, per impostare il film tratto dal romanzo “Senilità” (di Italo Svevo n.d.s.). Quando la lavorazione del film è partita, io non l’ho più seguita; mi ha sorpreso il fatto che quando è uscito il film, la figura di Sergio Amidei, non era menzionata.

mangiare dagli zii – mi ricordo delle spaghettata aglio-olio, carbonara, amatriciana. Lì, spesso incrociavo tantissimi attori, ora mi viene in mente Myriam Bru, una donna splendida. A volte mi capitava di andare a Cinecittà, dove ho visto girare qualche film, e ho avuto modo di incontrare tante personalità del cinema. Da lì è nato questo mio rapporto con il cinema. Ricordo di aver assistito alle riprese di un film con Katharine Hepburn a Venezia (il film in questione è Tempo d’estate n.d.s); è stata una grande emozione. Poi, quando sono tornato, a Trieste, Sergio Amidei è venuto a trovarmi e io l’ho accompagnato per la città: doveva incontrare la figlia di Italo Svevo, per impostare il film tratto dal romanzo “Senilità” (di Italo Svevo n.d.s.). Quando la lavorazione del film è partita, io non l’ho più seguita; mi ha sorpreso il fatto che quando è uscito il film, la figura di Sergio Amidei, non era menzionata.

Purtroppo il film non ha avuto la fortuna che si meritava. Per noi triestini, è meraviglioso vedere la nostra città con questa patina di malinconia, certi luoghi rimasti intatti oltre mezzo secolo, altri che non ci sono più, come il Caffè Milano in via Giulia. Questo film è una grande sorpresa.

Ringrazio Gianni Gori per avermi descritto accuratamente un’epoca d’oro di Trieste.

Nadia Pastorcich © centoParole Magazine – riproduzione riservata.

Alcune delle foto sono state tratte dal libro di Gianni Gori “Il Teatro Verdi di Trieste. 1801-2001”.

Interessantissima questa intervista di Nadia a Gianni Gori, che abbraccia non uno, ma vari fronti, visitati da lui nelle sua poliedrica e competente attività artistica. Si rievocano tempi ormai purtroppo andati in cui erano gli anni d’oro del teatro d’opera, operetta, e teatro di prosa. Le iniziative e le possibilità di frequentazione dei vari teatri erano molto differenti e più ampie delle attuali, per i motivi che si possono evincere dalle stesse parole di Gori. Tempi diversi, per abitudini, mancanza di televisioni e di altri mezzi di distrazione alternativi, grado di formazione culturale degli studenti che nello specifico era più curato e seguito anche dagli stessi insegnanti delle scuole. Ma anche i giovani erano più facilitati nell’avvicinarsi all’opera ed alla musica classica. Ricordo che ero da ragazzo a Venezia e frequentavo una Società che si chiamava “Agimus”, riservata agli studenti. Venivano apposta organizzati concerti alla Fenice oppure nelle sale del Conservatorio Benedetto Marcello. Alla Fenice ero rimasto incantato dall’esecuzione della Sinfonia “Dal Nuovo Mondo” di Dworak, che tuttora rimane una delle mie preferite. Ricordo pure concerti del Duo Gorini Lorenzi, del Complesso dei Virtuosi di Roma ed altri ancora. Questo per ribadire una cultura musicale che ai nostri giovani attualmente manca davvero.

I miei sono solo dei bei ricordi, ma che possono ben chiosare in modo ulteriore le parole di Gori.

Della sua intervista mi è pure piaciuto il passaggio riguardante l’aspetto personale di giornalista del nostro. Quel correre al Piccolo in una sala affumicata dalle sigarette dei colleghi, e quel battere gli articoli su una vecchia macchina da scrivere, tutto in fretta, che non doveva nuocere però alla qualità del pezzo. E poi, altro ancora di questa conversazione,che sarebbe troppo lungo rammentare, ma il cui sapore genuino, se vogliamo anche d’epoca, rimane nelle nostra bocca a deliziare i nostri palati.