Dunkirk: una spiaggia, un giorno, una settimana.

Dunkirk: il miglior film di guerra degli ultimi anni non è solo un film di guerra, ed è un nuovo capolavoro di Christopher Nolan.

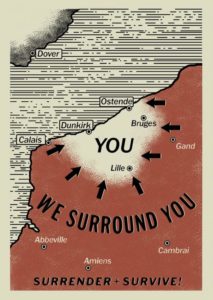

Un gruppo di soldati a piedi attraversa il quartiere abbandonato di una cittadina francese: sono stanchi, sono storditi. Hanno fame, sete. Su di loro, addosso a loro, i volantini del nemico: ‘siete circondati’. Uno dei soldati cerca con la mano un mozzicone di sigaretta oltre a una finestra aperta, un altro prova a bere da un tubo di gomma. È tutto nuovo, là attorno: le case, gli intonaci, le insegne, le porte tirate a lucido: ma perché mai, nel 1940, una porta appena dipinta sarebbe dovuta sembrare vecchia come in un vecchio film?

Un gruppo di soldati a piedi attraversa il quartiere abbandonato di una cittadina francese: sono stanchi, sono storditi. Hanno fame, sete. Su di loro, addosso a loro, i volantini del nemico: ‘siete circondati’. Uno dei soldati cerca con la mano un mozzicone di sigaretta oltre a una finestra aperta, un altro prova a bere da un tubo di gomma. È tutto nuovo, là attorno: le case, gli intonaci, le insegne, le porte tirate a lucido: ma perché mai, nel 1940, una porta appena dipinta sarebbe dovuta sembrare vecchia come in un vecchio film?

Il soldato, quello forse più giovane nel gruppo, non sta bene: il suo stomaco, il suo intestino, in quel silenzio innaturale, hanno bisogno di un momento. Cerca un posto dove andare, si guarda attorno per potersi appartare, e poi di colpo: fuoco di mitragliatrici, che li travolge come una valanga, uccidendoli quasi tutti, immediatamente, senza scampo – lasciando lui e i pochi altri sopravvissuti a correr via e a disperdersi cercando un riparo. Tu spettatore del film vorresti il nemico, adesso: ti aspetti di vederlo comparire all’improvviso, una faccia dentro a quell’uniforme grigia con quell’elmetto più lungo sulla nuca che tutti ormai riconosciamo. Una faccia cattiva, come ci hanno sempre detto.

Ma il nemico non c’è. Spara sui ragazzi, quel nemico, ma tu non lo vedi.

La macchina da presa segue il soldato oltre il muro di un giardino, al di là di un cancello che offre poco riparo: armeggia disperatamente con il suo fucile, nel tentativo di rispondere inutilmente al fuoco. Ma spara solo un colpo verso il nulla, e poi lo butta e scappa via , corre, fino alla strada sulla quale a stento sopravvive agli spari degli alleati francesi – che lo riconosco, lo mettono poi in salvo e lo avviano attraverso a un labirinto di sacchi di sabbia e vicoli al di là del quale c’è la spiaggia: grande, piatta, quieta di fronte al blu del mare, e piena di altri soldati allineati in piedi, fermi in un silenzio innaturale in attesa di una nave che li riporti a casa o della sirena di un aereo nemico che li uccida. I francesi, invece, con le facce nere per il fumo, sono rimasti là: sulle barricate, e poi in coda a tutti gli altri. E la storia di Dunkirk, l’ultimo film di Christopher Nolan, inizia per davvero.

A differenza che in altri suoi film, come ad esempio ‘The Prestige’, in ‘Dunkirk’ Nolan non cerca di ingannare lo spettatore e di indurlo a credere in qualcosa solo per poi tirargli via il tappeto da sotto i piedi per farlo cadere nella verità. È una storia che ha un principio e una fine, dove tutto è esattamente ciò che si sta vedendo. Eppure, pur essendo di per sé una trama semplice nei contenuti, l’approccio non lineare di Nolan nei confronti della linea narrativa può rendere il film più difficile da seguire rispetto ad altri, in particolare per chi si aspetta un approccio agli eventi storico e cronologico. In fin dei conti, trovarsi di fronte a una sequenza di eventi non lineare non dovrebbe essere una sorpresa per lo spettatore, trattandosi di Nolan: anche lo svolgersi di ‘Memento’ veniva presentato allo spettatore non linearmente, e ‘Interstellar’ utilizzava il tempo ciclico come parte fondamentale del racconto. Ma è proprio questo approccio non lineare che, applicato a un film di guerra, rende ‘Dunkirk’ un film insolito e unico nel suo genere. È una storia di personaggi, con inquadrature che rivaleggiano con quelle eccezionali di ‘Inception’, con un grande cast e pochissimo dialogo; un thriller senza una vera trama, e un racconto d’eroi nel quale ciò che gli eroi sperano di più è di poter sopravvivere ancora un giorno.

‘Dunkirk’ non è un film troppo lungo. Inizia e finisce in meno di due ore; Nolan, che ha scritto anche l’intera sceneggiatura, inizia la narrazione immediatamente, gettandoci subito nel vivo del racconto attraverso l’utilizzo di primi piani e stacchi improvvisi. Tre storie s’intrecciano immediatamente sullo schermo secondo tre piani paralleli: una settimana, un giorno e un’ora prima del momento finale del film, dove tutto si riunisce, s’incontra, e contribuisce a svelare prospettive diverse e culmina in un senso d’urgenza. In un opera che il regista avesse voluto realizzare come più estesa, ciascuna delle tre linee temporali di cui essa si compone avrebbe potuto comodamente costituire un film in sé. Tre uomini – Fionn Whitehead, Harry Styles e Aneurin Bernard – due di quei molti giovani ragazzi del corpo di spedizione inglese in Francia unitosi all’esercito francese nella lotta contro quella potenza che veniva identificata, nel 1940, prima ancora come ‘tedesca’ che come ‘nazista’ – sono tre disperati che vogliono a ogni costo lasciare quelle spiagge ma si trovano di fronte costantemente a un nuovo ostacolo. Tom Hardy nel suo caccia Spitfire, venuto dal cielo oltre Dover, sta finendo il carburante, e cerca di far valere ciascuno dei minuti che passano. Mark Rylance è un coraggioso, vecchio inglese che assieme al figlio più giovane e a un ragazzo non esita a scendere in mare con la sua barca e a buttarsi al soccorso di quegli altri ragazzi sulla spiaggia, perché sa che per lui questa è la cosa giusta da fare.

Il punto in cui Dunkirk si avvicina di più alla sceneggiatura classica di un film di guerra è forse proprio quando inizia a parlarci dei tre uomini in barca, il vecchio e due ragazzi: non sono soldati, eppure non c’è bisogno che gli venga chiesto di fare il proprio dovere e partire, anzi scavalcano le regole e salpano lo stesso contravvenendo alle disposizioni militari. Ma nonostante questo non riceviamo nessuna informazione – chi sono, da dove vengono? – solo quel poco che ci permette di iniziare di affezionarci a loro, ma niente di più. Dei soldati sulla spiaggia veniamo a sapere ancora meno. Esistono solo in quel momento, nell’attimo in cui di volta in volta vengono ripresi: sono già morti eppure stanno per morire, oppure sono vivi e forse vivranno, ma non sappiamo perché. Sono anonimi, sono volti senza storia – l’unica cosa che capiamo di loro è che l’idea della morte li terrorizza, ma che sono pronti, in ogni istante, ad accettare che quella sia la fine. Il desiderio di sopravvivere è tutto ciò che gli resta, e a malapena gli resta quello: in una delle scene vediamo un uomo camminare sulla spiaggia, buttar via il suo elmetto, le sue cose, e gettarsi in acqua, verso la morte, sotto gli occhi degli altri. E nessuno fa niente, o dice una parola. E il film è così coinvolgente che sentiamo quel desiderio così come lo sentono loro: le bombe cadono a pochi passi eppure si scansano appena, incapaci di avere paura per averne avuta già troppa. Sopravvivere, nell’alternanza di luci e ombre che il regista usa come supporto alla linea temporale del racconto, è l’unico desiderio, ma si spegne pian piano: che non si spenga del tutto è un miracolo.

Dire che un film su un momento così drammatico del secolo passato, un capitolo doloroso e sanguinoso della nostra storia, risulta estremamente eccitante e pieno di suspence è quasi imbarazzante; semplicemente, però, è così: le azioni si susseguono di minuto in minuto e ciascun fotogramma ci lascia con il fiato sospeso in attesa di quello successivo. Nolan gestisce l’argomento con rispetto assoluto nei confronti della vicenda in sé, e con maestria, superando quasi tutti i film più recenti per ritmo, impatto e adrenalina, lasciandoci, in alcuni momenti, letteralmente senza fiato in un’alternanza di scene che iniziano lente e senza alcun dialogo e culminano in cinque frenetici minuti di dramma puro.

Dire che un film su un momento così drammatico del secolo passato, un capitolo doloroso e sanguinoso della nostra storia, risulta estremamente eccitante e pieno di suspence è quasi imbarazzante; semplicemente, però, è così: le azioni si susseguono di minuto in minuto e ciascun fotogramma ci lascia con il fiato sospeso in attesa di quello successivo. Nolan gestisce l’argomento con rispetto assoluto nei confronti della vicenda in sé, e con maestria, superando quasi tutti i film più recenti per ritmo, impatto e adrenalina, lasciandoci, in alcuni momenti, letteralmente senza fiato in un’alternanza di scene che iniziano lente e senza alcun dialogo e culminano in cinque frenetici minuti di dramma puro.

Rylance offre molto di sé, ed emoziona. Kenneth Branagh veste, in una buona interpretazione, il cappotto blu dell’ufficiale superiore di marina, coraggioso di fronte a quel nemico che non vedi mai in faccia, ma forse non emoziona altrettanto. Murphy, scioccato e in preda al panico, è meraviglioso, doloroso da guardare. Nolan è stato accusato a volte di essere un regista freddo: ‘Dunkirk’ rivela l’opposto, è una narrazione trascinante che al ritmo di una colonna sonora che scandisce i secondi come un orologio ti porta su quelle spiagge, in quel mare e in quel cielo, evitando i risvolti sentimentali di ‘Interstellar’ – in Dunkirk, non c’è spazio per l’amore e per la filosofia sul domani: solo per per la speranza dell’ ‘adesso’ di quei giorni e di quei momenti, per il cuore e l’umanità.

I piani narrativi convergenti di ‘Dunkirk’ ci aiutano a capire quanto inaspettatamente positiva, provvidenziale, la fine della battaglia sia stata. Nel film, parte di questo è dovuta alle capacità individuali – la perizia del vecchio in barca nell’affrontare i passaggi a bassa quota degli aerei nemici – ai piloti capaci di affrontare i bombardieri, ai capitani in grado d’intuire le correnti e le maree. Altro è dovuto al coraggio: soldati diciottenni pronti a fare ciò che si deve e qualsiasi cosa, ufficiali anziani disposti a star lì fino alla fine. Qualcosa ancora è dovuto al caso, all’incastrarsi dei pezzi giusti proprio al momento giusto.

I piani narrativi convergenti di ‘Dunkirk’ ci aiutano a capire quanto inaspettatamente positiva, provvidenziale, la fine della battaglia sia stata. Nel film, parte di questo è dovuta alle capacità individuali – la perizia del vecchio in barca nell’affrontare i passaggi a bassa quota degli aerei nemici – ai piloti capaci di affrontare i bombardieri, ai capitani in grado d’intuire le correnti e le maree. Altro è dovuto al coraggio: soldati diciottenni pronti a fare ciò che si deve e qualsiasi cosa, ufficiali anziani disposti a star lì fino alla fine. Qualcosa ancora è dovuto al caso, all’incastrarsi dei pezzi giusti proprio al momento giusto.

La colonna sonora del film, frutto di una collaborazione con il compositore Hans Zimmer, da alcuni criticata per eccessive componenti moderne ed elettroniche – eppure di nuovo: ‘Dunkirk’ non è un film che ha come scopo l’accuratezza storica assoluta – contribuisce molto bene al crescendo di tensione del film: da spari a violini, da grida a pizzicati, e di nuovo dall’uno all’altro e a volte non capisci se il rombo che senti nello stomaco sia quello di un basso sostenuto o quello del motore dell’aereo che vedi volare sullo schermo.

L’evacuazione di Dunkerque, o Dunkirk, fu solo in parte un miracolo inglese. Motivazioni complesse spinsero il nemico, la Germania di Hitler, a fermarsi e ad aspettare, dietro ordine del suo comandante supremo. Ma questo non ci interessa più di tanto; il più bel film di guerra degli ultimi anni non è, in fin dei conti, un film di guerra. C’è qualcosa nell’enormità delle sue immagini e nella ricchezza delle emozioni inespresse su quei visi resi di pietra dalla paura e dalla stanchezza che lo rende apocalittico. ‘Dunkirk’, nonostante qualche più che giustificato moto d’orgoglio patriottico, non finisce con un trionfo del bene, e va benissimo così: la coda del film è breve, ma fondamentale. Nessuno sapeva, a Dunkerque – un critico cinematografico ha voluto stroncare il film citando con fastidio il voler mantenere, nel titolo, il nome inglese della cittadina anziché quello originale francese; gliene lasciamo libertà – come la guerra sarebbe finita: i soldati a testa bassa si sentivano sconfitti – e lo erano per davvero. I marinai civili tornavano a casa ad aspettare ciò che sarebbe venuto: Londra, i bombardamenti, le vittime, la paura dell’invasione, le V1. Nessuna fiducia in una possibile vittoria: forse un po’ di speranza in una pace, nella benevolenza dell’imbattibile avversario. È storia distante, ormai, e abbiamo dimenticato, e rivestito la battaglia di Dunkerque con una sorta di trionfalismo convincendoci che i giusti alla fine vincono sempre. E anche se sappiamo benissimo cosa accadde nella storia, e perché in quel momento della guerra fosse importante che sembrasse un trionfo inglese, la fine di ‘Dunkirk’ resta ambigua, per niente precisa e rassicurante. ‘Dunkirk’ è per sia per gli sconfitti che per i vittoriosi, e nel finale, con un lungo volo a motore spento, li esalta in chiave ancora maggiore – lasciandoci sempre dentro, però, un fondo di dispiacere, e un sobrio avvertimento: il coraggio di fronte al pericolo non può essere solo cosa da film.

Roberto Srelz © centoParole Magazine – riproduzione riservata