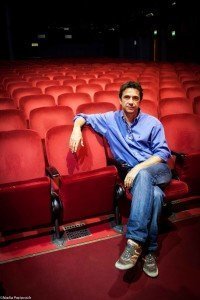

Blas Roca Rey: i veri obiettivi non si raggiungono con le scorciatoie

Va in scena fino al primo novembre, al Teatro Bobbio di Trieste, “Cancun”, una brillante commedia di Jordi Galceràn, con la regia di Marco Mattolini – una produzione de La Contrada – che ha aperto quest’anno la stagione teatrale.

“Come sarebbe stata la mia vita se…?” Questa domanda sta al centro della pièce. La commedia si apre in un bungalow a Cancun, dove due coppie di amici sono in vacanza e dove le bollicine dello champagne sembrano aver preso il sopravvento: tra una risata e l’altra Francesca (Mariangela D’Abbraccio) racconta di aver nascosto, venticinque anni prima, le chiavi della macchina di Giovanni (interpretato da un energico Giancarlo Ratti), facendo in modo che fosse Paolo (Blas Roca Rey) ad accompagnare a casa Laura (Nicoletta Della Corte). I personaggi cominciano ad avere dei dubbi. Francesca si addormenta e al suo risveglio scopre di essere sposata con Paolo. Iniziano così una serie di equivoci e di dichiarazioni inaspettate. Il colpo di scena della commedia è il monologo sulla relatività di Paolo, impersonato da Blas Roca Rey, che conquista immediatamente il pubblico con la sua professionalità e con la dolcezza del suo personaggio. A dare un tocco in più allo spettacolo e alle scene di Francesco Fassone, sono le musiche di Luca Pirozzi.

“Come sarebbe stata la mia vita se…?” Questa domanda sta al centro della pièce. La commedia si apre in un bungalow a Cancun, dove due coppie di amici sono in vacanza e dove le bollicine dello champagne sembrano aver preso il sopravvento: tra una risata e l’altra Francesca (Mariangela D’Abbraccio) racconta di aver nascosto, venticinque anni prima, le chiavi della macchina di Giovanni (interpretato da un energico Giancarlo Ratti), facendo in modo che fosse Paolo (Blas Roca Rey) ad accompagnare a casa Laura (Nicoletta Della Corte). I personaggi cominciano ad avere dei dubbi. Francesca si addormenta e al suo risveglio scopre di essere sposata con Paolo. Iniziano così una serie di equivoci e di dichiarazioni inaspettate. Il colpo di scena della commedia è il monologo sulla relatività di Paolo, impersonato da Blas Roca Rey, che conquista immediatamente il pubblico con la sua professionalità e con la dolcezza del suo personaggio. A dare un tocco in più allo spettacolo e alle scene di Francesco Fassone, sono le musiche di Luca Pirozzi.

centoParole Magazine ha intervistato per voi Blas Roca Rey.

Lei è figlio di uno scultore; che aria si respirava a casa?

Lei è figlio di uno scultore; che aria si respirava a casa?

Sicuramente un’aria artistica. Io ho imparato a girare per musei e a vedere mostre fin da quand’ero piccolino. Una volta lessi una bellissima frase che diceva: “Un bambino che entro gli otto anni non entra in un museo, probabilmente non ci entrerà più”. Io, invece, ho avuto la fortuna di entrarci prima degli otto anni. Quando ero al secondo anno dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’amico, scoprii che mio padre aveva fatto l’attore per dieci anni in Perù, ma non me lo aveva mai detto. Questo è stato curioso; mi è sembrata una specie di predestinazione – lui poi ha fatto altro. In casa c’era una bella aria. Tra l’altro mia sorella è una restauratrice. C’era poco teatro, ma

c’era comunque quell’atmosfera, quella sensibilità artistica, che poi vale per tutte le discipline.

Qual è l’insegnamento che le è rimasto maggiormente impresso dell’Accademia Silvio D’Amico?

Che il talento è sicuramente importante, ma non basta. Quello che serve, in questo mestiere, è un’enorme fortuna, un’enorme fortuna, perché le occasioni non sempre sei tu che te le crei, ti capitano, e possono capitare a te, come possono capitare a qualcun altro; e se tu non hai ben chiara questa cosa, è bene che la chiarisci subito.

Bisogna avere un’enorme fortuna, sicuramente talento, buona salute (sorride), perché per fare le tournée devi lavorare in teatri che spesso sono ghiacciati, o lavorare d’inverno, d’estate, all’aperto, al chiuso, e poi avere anche una certa “tigna”; insomma essere tosti, non mollare l’osso, dire: “Io ce la faccio, io resisto, perché prima o poi funzionerà!”. È l’unico modo per non mollare, perché oggi, questo mondo teatrale italiano, fa di tutto per farti mollare l’osso. Solo con un’enorme costanza, una grande disciplina e un gigantesco entusiasmo – che io ho ancora adesso, come il primo giorno – hai la possibilità di fare questo lavoro.

Ho notato che il merito e la professionalità non vengono presi sempre in considerazione. Secondo lei è vero?

Sì, ma non è un problema degli attori, del teatro, è un problema dell’Italia. La professionalità e il merito sono considerati spesso come una fesseria: i veri furbi sono quelli che raggiungono degli obiettivi senza fare fatica; quelli che non faticano e arrivano, sono “fichi”, tu che stai lì a studiare, sei un cretino. Ai miei tre figli ho sempre cercato di insegnare il contrario; ho sempre detto loro che i risultati poi arrivano, perché la gente se ne accorge, solo che ci vuole – per l’appunto – molta costanza e molto impegno. È difficile rassegnarsi all’idea che questo è un Paese dove la professionalità e il merito contano poco o niente, che non è per quello che si va avanti…

Secondo lei, come mai siamo arrivati a questo punto?

Secondo me, siamo arrivati a questo punto, perché il modello politico-sociale – quello che è stato il berlusconismo – ci ha portato a questo: a dei modelli superficiali, a dei modelli televisivi, al fatto che quelli che recitano non devono essere per forza degli attori, ma piuttosto delle modelle, dei bravi tronisti, o quello che sia, non importa. È la furbizia berlusconiana, il dire: “io ti frego, non pago le tasse e arrivo comunque; sono il più bravo di tutti e se sono stato il più bravo, senza avere merito, vuol dire che sono stato ancora più bravo, perché ho fregato tutti gli altri”.

Questa politica del fregare il prossimo, per raggiungere l’obiettivo, è quello che secondo me ha un po’ avvelenato i pozzi in questo Paese.

Ma quando lei ha iniziato era anche così?

Era molto più facile, c’erano molte più occasioni e c’era meno gente illusa, che si lanciava nel mercato del lavoro. Quando io ho cominciato, a Roma c’erano l’Accademia, il laboratorio di Proietti, altre due-tre scuole di recitazione, adesso solo a Roma ce ne saranno venti. Tutto ciò non ha senso.

Questo vomitare ogni anno centinaia di ragazzi nel mondo del teatro, illudendoli che possono farcela, mentre in realtà non hanno nessuna speranza, nessuna, è cattivo, oltre che inutile. Una volta, non era così: quando ho fatto l’esame per entrare in Accademia, eravamo in centottanta, quest’anno ce n’erano novecento. È troppo. Questo perché molti vogliono fare gli attori, solo per il fatto di andare in televisione ed essere visti.

La gente poi ti riconosce per strada, ma non sa come ti chiami, ciò non interessa, quello che interessa, che colpisce, che emoziona, non è quello che hai fatto, ma il vedere dal vivo una persona che ha visto in quella scatoletta malefica. Puoi fare il telegiornale o il meteo, non ha nessuna importanza, l’importante è che tu sia lì dentro. Ma una politica del genere a che risultato può portare…

Parlando sempre di tv: lei guardava le trasmissioni di una volta, tipo “Studio Uno”, giusto per citarne qualcuna.

(Ride) Sì, gli show del sabato sera li vedevo quand’ero bimbo, come tutti; erano molto diversi da quelli di oggi, come lo erano anche quelli che si chiamavano originali televisivi, gli sceneggiati, rispetto alle attuali fiction.

Adesso succede che le fiction hanno meno settimane a disposizione, molto meno soldi, molti raccomandati, e il risultato è mediocre. Si salva una fiction ogni tanto. Adesso ce n’è una – ho visto un paio di puntate – che si chiama “È arrivata la felicità”, che è un amore, una delizia, è fatta molto bene, perché c’è Claudio Santamaria, Claudia Pandolfi, Massimo Wertmuller: attori che fanno il loro lavoro e lo fanno bene, ciò si vede; poi c’è una sceneggiatura che funziona, una storia credibile e il risultato è un buonissimo risultato.

Quando diluisci una sceneggiatura in più serie, alla sesta cosa puoi raccontare? Sei sempre a mischiare la stessa minestra, e poi se già la prima serie non era un granché, figuriamoci farne sei. Il risultato è poi quello che è.

Una volta si facevano anche più prove, adesso tutto viene fatto in fretta e furia e la qualità si perde…

Sì, si perde. I registi, poveracci, devono portare a casa la pagnotta ogni giorno, perché c’è il delegato della produzione che mette loro fretta, che riduce i tempi. Se una volta le cose si facevano in nove settimane, poi si è passati a farle in otto, in sette, e si è arrivati anche a sei. Ma non funziona così, il risultato poi si vede. È tutta una corsa contro il tempo.

Mi è capitato di fare una fiction in cui ti dicevano di provare la scena; tu la provavi e loro la registravano e la davano per buona. Io, allora, ogni tanto, fingevo dei colpi di tosse (sorride), in modo da doverla rifare. Non si può lavorare così.

Forse a teatro c’è ancora una componente artigianale e quindi è un po’ meglio.

Sì, a teatro sicuramente. Ma anche lì ci sono dei meccanismi di produzione bacati: spesso, pure in teatro, cercano dei nomi televisivi noti; poi succede che il grande nome ha degli impegni televisivi, quindi dà buca allo spettacolo, che perciò salta. Gli esercenti si arrabbiano, ma è assurdo perché sono proprio loro che hanno obbligato le produzioni a prendere dei nomi televisivi. I personaggi della televisione fanno – appunto – televisione, e se devono scegliere fra una bella cosa televisiva e il teatro, scelgono la tv, e il teatro lo faranno il prossimo anno. C’è una percezione isterica del mercato e questo non può portare a cose positive.

Lei che ha lavorato con Pupi Avati nella serie televisiva “È proibito ballare” e nel film “La cena per farli conoscere”, com’è lui come persona?

È un regista molto molto sensibile. È uno che lavora in maniera artigianale. Ha questa produzione con il fratello. Ha fatto film importanti, meno importanti, serie televisive, però sempre con la stessa corte di collaboratori. A volte il limite di alcuni suoi prodotti era il fatto che erano locali, molto bolognesi, però quando gli viene fuori un bel film – e ne ha fatti tanti di bei film – sono davvero belli. Ho avuto molto molto piacere di lavorare con lui.

Cosa mi dice di Lina Wertmüller?

Lina l’ho praticamente solo incrociata: io ho fatto uno spettacolo di Lina in cui ho sostituito un attore, e siccome in questo spettacolo c’era quella che all’epoca era mia moglie, ho visto molte prove, molte repliche; ciò mi ha permesso, dopo tre-quattro giorni di prove, di subentrare all’attore e di fare lo spettacolo. Ma Lina non l’ho vista, la conosco, ma in quel lavoro lì (“Gianni, Ginetta e gli altri” n.d.r) non abbiamo direttamente lavorato insieme.

Tornando indietro, quando frequentava il Liceo, durante un’occupazione, ha iniziato a recitare. Che cosa si ricorda di quel momento?

(Sorride) Era la fine degli anni Settanta, c’erano tante occupazioni; nella mia scuola c’era un’autogestione e c’era un corso sulla figura femminile nella pubblicità in Italia – che era deprimente come lo è adesso, anzi forse adesso è ancora più deprimente. C’era una pubblicità molto famosa con un cantante che si chiamava Fred Buongusto che suonava la chitarra e Minnie Minoprio, una soubrette con i riccioloni biondi, che gli stava dietro e faceva la sciocchina dicendo delle cose senza senso, tipo bidibodù, bidibidà.. Il tutto era molto ridicolo. Noi, allora, abbiamo accentuato la ridicolaggine di questa cosa, invertendo i ruoli: una ragazza alla chitarra e io con una parrucca bionda che imitavo la Minoprio.

Ci fu un boato nell’Aula Magna del Liceo, sia perché questa cosa era effettivamente irresistibile, sia perché la pubblicità veniva particolarmente ridicolizzata. Io avevo già idea di fare questo lavoro, e quindi, sinceramente, ho badato molto al boato (ride); mi sono detto: “Però, fa ridere questa cosa, quindi sarei in grado di fare l’attore”. Da quel giorno seguii un corso di teatro pomeridiano per tutto il terzo anno di Liceo classico (il quinto anno delle superiori). Ottenni la licenza liceale e poi a settembre feci subito l’esame in Accademia; entrai che avevo diciott’anni, quindi molto giovane. Questa è stata una fortuna: quasi tutti i miei compagni di corso ne avevano ventuno, perciò sono uscito dall’Accademia all’età in cui gli altri erano entrati. Ho avuto un bel vantaggio.

Quand’è venuto per la prima volta a Trieste?

La prima volta che sono venuto a Trieste avevo all’incirca quattordici-quindici anni, ed era in occasione della mostra di mio papà, al Castello di San Giusto. Restammo qui due giorni, e mi innamorai immediatamente di questa città. È una città veramente unica nel suo genere. Ogni volta che torno mi fa un enorme piacere. È profondamente italiana e squisitamente estera, insieme. È proprio un anello di congiunzione fra quella che era la Mitteleuropa e l’Italia. Senti un’appartenenza italiana potentissima nelle persone, ma un’architettura, una scenografia, che italiana non è, e che quindi è unica. È una città che io, sinceramente, adoro.

E per lavoro, invece, quando è venuto qui?

L’ultima volta l’altr’anno con “Ladro di Razza”, e poi venni un’altra volta con “Capitolo secondo” di Neil Simon, sempre in questo teatro (Bobbio-La Contrada n.d.r.) con Edi Angelillo e Patrick Rossi Gastaldi. Credo, quindi, che questa sia la terza volta.

Com’è Paolo, il personaggio che interpreta in “Cancun”?

In realtà tutti noi facciamo due personaggi, perché, ad un certo punto, la commedia cambia. Sono due coppie di amici che vanno in vacanza. Paolo, è un personaggio abbastanza sciolto, tranquillo, bonaccione, anche un po’ goliardico, nella prima parte; mentre nella seconda si rivela molto innamorato, molto sensibile; è pronto a tutto per difendere il suo amore, per convincere la persona che ama di essere riamato. È molto tenero, il personaggio, molto bello. Alla fine si inventa un monologo sulla relatività, per cercare una spiegazione fisico-scientifica, un qualcosa che invece nella realtà non può avere spiegazione. Questo monologo è un po’ il colpo di scena della commedia.

Un consiglio che dà ai giovani.

Non cercare scorciatoie. I veri obiettivi non si raggiungono con le scorciatoie. Puoi darla a bere anche a te stesso, agli altri, ma prima o poi la vita ti passa il conto. Non bisogna prendere scorciatoie, bisogna impegnarsi, bisogna essere in grado di fare quello che si fa. Bisogna studiare per fare le cose, perché se no, le fai male; le puoi fare male una volta e la gente non se ne accorge, anche due-tre volte, puoi andare avanti dieci anni, ma un bel giorno ti svegli e la gente se n’è accorta e tu ti ritrovi in una brutta situazione, perché hai perso dieci anni.

Ringrazio Blas Roca Rey per la stimolante chiacchierata.

Nadia Pastorcich ©centoParole Magazine – riproduzione riservata.