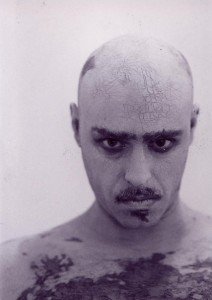

Lorenzo Acquaviva, attore di teatro, cinema e televisione, ha studiato con attori e registi italiani e stranieri, quali Danio Manfredini, Doris Hicks, Janez e Andrej Vajavec, Joanna Merlin, Judith Malina, Steven Berkoff, Jean Pierre Marie. Partecipa con teatri, fondazioni ed enti culturali a spettacoli con tournée in Italia e all’estero, affrontando autori classici e contemporanei. È membro dell’Actor’s Centre di Roma, diretto da Michael Margotta (Actors’ Studio N.Y.).

Lorenzo Acquaviva, attore di teatro, cinema e televisione, ha studiato con attori e registi italiani e stranieri, quali Danio Manfredini, Doris Hicks, Janez e Andrej Vajavec, Joanna Merlin, Judith Malina, Steven Berkoff, Jean Pierre Marie. Partecipa con teatri, fondazioni ed enti culturali a spettacoli con tournée in Italia e all’estero, affrontando autori classici e contemporanei. È membro dell’Actor’s Centre di Roma, diretto da Michael Margotta (Actors’ Studio N.Y.).

Quando è iniziata questa sua passione per il teatro, per la recitazione in generale?

In realtà, inizialmente, la mia era più una passione cinematografica che teatrale; anche se, da ragazzino, ho avuto l’opportunità, avendo l’abbonamento, di frequentare il Teatro Stabile con mia madre e con la scuola. Ho visto grandi attori, come Lina Volonghi, una grandissima attrice che ho avuto modo di vedere a fianco di Orazio Orlando.

Non mi ricordo che spettacolo fosse – era una cosa comica –; ricordo soltanto che ero seduto tra le prime file e mi colpì questa donna così espressiva e così scenicamente forte. Questo accadeva trent’anni fa.

Da bambino andavo anche molto al cinema, sempre con mia madre – un’appassionata cinefila, soprattutto dei film americani degli anni Cinquanta-Sessanta.

Mi ricordo che a Udine – a quel tempo abitavo lì, perché ci lavorava mio padre, maresciallo della Guardia di Finanzia – vidi il film “Rocky” e il cartone “Fantasia” della Walt Disney, pieno di invenzioni, di magia, di – appunto – fantasia, che non colpisce soltanto i bambini, ma anche gli adulti.

Poi, quando sono cresciuto, ho cominciato ad andare al cinema da solo e mi sono appassionato sempre di più.

A dir la verità non avevo ben chiaro il fatto di diventare un attore; non sapevo esattamente che cosa avrei voluto fare. Sicuramente, sin da bambino, ho avuto molta creatività: disegnavo molto bene, avevo un certo gusto nei colori.

Quindi la dote artistica c’era già…

Sì, avevo una predisposizione artistica, però ero anche un bambino piuttosto timido, quindi, fare l’attore mi sembrava una cosa molto distante, da quello che ero io come persona.

Poi successe che, da adulto, quando frequentavo l’università, vidi casualmente – ma forse il caso non esiste – in un ristorante, affissa ad un muro, una pubblicità di un workshop di recitazione e mi dissi: “Perché no, facciamo questa esperienza”. Si trattava di un workshop incentrato sulla Beat Generation – si chiamava “Beat off Beat” – dove si studiavano gli autori beat e le loro poesie.

Ed ecco che da lì è nata l’idea di fare la tesi di laurea sulla Beat Generation…

Sì, da lì è cominciata la mia passione per la Beat Generation che poi, anni anni dopo, è sfociata – per l’appunto – nella tesi.

Questa esperienza che feci, mi fulminò. Cominciai a capire che cosa significasse stare sul palcoscenico, dire delle cose, pronunciare delle poesie, giocare con le parole. Ho sempre amato la parola e penso che uno dei problemi di adesso sia quello che ci stiamo depauperando molto. L’italiano si sta perdendo.

E quanto secondo lei, oggigiorno, è importante la parola dell’attore?

E quanto secondo lei, oggigiorno, è importante la parola dell’attore?

Secondo me è importantissima. L’attore è una specie di depositario, di conservatore della parola. Purtroppo, se guardiamo i cartelloni dei teatri, c’è molto entertainment e poca “parola”; non sono contrario all’entertainment, ma io quasi sempre scelgo testi piuttosto impegnati, di un certo spessore. Il comico ci vuole, ridere fa bene, è una cosa bellissima, gli attori comici sono dei patrimoni dell’umanità, però, spesso, questa comicità è un po’ dozzinale, superficiale.

Se penso alla Commedia all’italiana, che noi abbiamo inventato, ai grandi registi e sceneggiatori come Monicelli, Steno, Germi, che sapevano il fatto loro, la comicità non era superficiale. Il problema di oggi sta anche nella scrittura…

Sì, mancano sceneggiatori bravi…

Mancano proprio gli scrittori, ma forse i tempi sono meno ispirativi, non lo so…

O forse non si osserva tanto…

Forse si osserva, ma in una maniera altra, molto superficiale, che non ha un punto di vista specifico.

Sì, si osserva velocemente…

Senza andare all’origine, ma vedendo solamente l’effetto e non la causa…

Non si approfondisce…

Non si approfondisce, esattamente. Ritornando al workshop che feci: lì mi appassionai alla parola e a come la parola potesse diventare, da un qualcosa di scritto su un foglio, a materia viva, corpo, emozione.

E poi, impersonando personaggi diversi, ho capito qual è l’esigenza dell’attore: esplorare le tante parti di noi stessi; un’opportunità, questa, che la vita non ci offre.

Oppure non ci dà il tempo di farlo; a teatro, invece, si è in un certo senso obbligati a stare lì, sia se si sta sul palco come attore, sia se si fa parte del pubblico, e ciò permette di fare un’analisi di se stessi. Nella vita non ci si pone certe domande, perché non se ne ha il tempo.

Molto interessante questa cosa che hai detto; questo aggancio mi sembra giusto. Fare teatro, fare uno spettacolo, un film, significa vivere e analizzare la propria vita e capire quello che stai facendo, interessante, sì. Questo è sicuramente uno dei vantaggi di fare questo mestiere, ma soprattutto – ripeto – quello di esplorare.

Molto interessante questa cosa che hai detto; questo aggancio mi sembra giusto. Fare teatro, fare uno spettacolo, un film, significa vivere e analizzare la propria vita e capire quello che stai facendo, interessante, sì. Questo è sicuramente uno dei vantaggi di fare questo mestiere, ma soprattutto – ripeto – quello di esplorare.

Proprio poco fa, con Lino Guanciale – persona che stimo molto – parlavo di che cosa significhi fare questo mestiere e del fatto che noi siamo immagine, soprattutto al cinema. Io, per la mia immagine, sono una persona con una fisicità, uno sguardo, un viso, di un certo tipo, e perciò, spesso, faccio dei personaggi molto forti; mi dispiace di non aver ancora avuto l’opportunità di fare personaggi diversi, di andare contro la mia immagine.

Quindi lei è una persona alla quale piace sperimentare…

Sì, un po’ a tutti gli attori piace sperimentare. Ad esempio, mi piacerebbe fare un uomo religioso, un prete, uno che sposa per la vita la fede – decidere di sposare la fede trovo che sia una cosa molto coraggiosa e ammirevole. E poi fondamentali sono le storie: un attore ha bisogno di una storia. Un attore deve raccontare. Uno dei motivi per il quale ho scelto di diventare un attore, è che mi piace raccontare attraverso un personaggio. Raccontare cadendoci dentro, in profondità, non restando in superficie, non raccontando solo dei fatti, ma entrando all’interno della vita di quel personaggio, vivendola. Vivere un’altra vita, che è una verità…

Quindi appoggia il metodo Stanislavskij?

Esattamente. È molto interessante dire cos’è vero e cos’è falso. Penso che un bravo attore debba raggiungere una verità, non assoluta – parlando di verità in senso assoluto si toccherebbero discorsi filosofici – ma scenica; ciò che è vero in quel momento, instaurando una relazione.

Qualcosa che è valido, non tanto vero. La verità alla fine è soggettiva; non esiste – appunto – una verità assoluta.

Bisognerebbe capire che cosa significhi valido. La verità è soggettiva, ma è giusto che sia così, perché in quel momento l’attore vive una realtà, che solo lui prova. Questa è la grande responsabilità dell’attore: cercare la verità. La verità di quello che sta accadendo, la verità di interpretare, vivendo, un’emozione, un fatto, una storia, un personaggio, una relazione, attingendo dal proprio patrimonio umano, prendendo spunto dalla propria vita.

Proprio per questo penso che – forse sembra un po’ retorico – la più grande scuola, al di là della tecnica, che è importante acquisire, sia quella che ti permette di attingere e apportare ad un personaggio delle cose che noi abbiamo capito o che stiamo cercando di comprendere, vivendo la nostra vita.

Secondo lei tra l’Italia e gli Stati Uniti, o l’Inghilterra, c’è una differenza nel modo di recitare o nel corso degli anni ci siamo un po’ unificati?

Penso che la recitazione non si possa svincolare dalla cultura di un paese: ognuno di noi ha un manierismo. Noi italiani, al di là degli stereotipi, siamo sicuramente molto espressivi.

Al cinema, il più delle volte, dobbiamo contenerci, ma ci sono anche dei personaggi che, invece, hanno bisogno di questa carica espressiva.

Al cinema, il più delle volte, dobbiamo contenerci, ma ci sono anche dei personaggi che, invece, hanno bisogno di questa carica espressiva.

Di recente, per lavoro, ho avuto l’opportunità di incontrare Sokurov – un grande regista russo. Si parlava proprio di questo, ed effettivamente penso che un attore debba interpretare la propria cultura.

Noi abbiamo inventato la Commedia dell’Arte che era istinto, corpo, necessità, voglia: lo Zanni è sempre affamato, bramoso di sesso, di istinti, di fame; il Capitano, invece, ha una certa vanità esplosiva, spesso fracassona; la dama è pure lei vanitosa.

Sono tutti degli stereotipi umani sui quali Goldoni – tipico esempio – ha fatto diventare la maschera da bidimensionale a tridimensionale e infine, nella riforma del teatro goldoniano, l’ha tolta.

Anche nel cinema, noi italiani abbiamo fatto storia, basti pensare al Neorealismo, alla Commedia all’italiana, dove c’era molta espressività, una certa carica, che purtroppo si è un po’ persa; ci siamo in parte rassegnati. Ciò è forse dovuto a questa crisi economica, che ha portato incertezza…

E quindi anche a una crisi culturale….

Sicuramente, le cose sono sempre correlate: una crisi economica diventa anche culturale e viceversa. È un effetto domino.

Quello che forse un artista dovrebbe fare è trovare il buono e il cattivo; ma ora che opportunità ci sono? La situazione economica e culturale che stiamo vivendo ci dà meno opportunità, anche di fondi.

Il teatro nasce in condizioni non molto agiate…

Sì. Se noi pensiamo a un grande regista, ancora vivente, ovvero Peter Brook, nei suoi spettacoli, c’è solo un telo nero e degli attori, capaci di farti vedere un mondo.

C’è la parola…

La parola, e non dimentichiamoci del copro. Io ho avuto l’opportunità e il grande onore di lavorare con Steven Berkoff – grande attore e regista inglese. Mi ricordo di quando andai a vedere uno dei suoi spettacoli; si chiamava “Shakespeare’s villains”. Era uno spettacolo incentrato sui cattivi shakespeariani. Lui, vestito di nero, dal palcoscenico ti faceva vedere Macbeth, Otello, Riccardo III. La più grande sfida di un attore è forse questa: far vedere cose che non esistono, creare delle cose.

Con Berkoff ha fatto “Sogno di una notte di mezza estate”…

Con il Teatro Stabile della Calabria feci un workshop di due settimane con Berkoff, che ci portò a fare i primi due atti del “Sogno di una notte di mezza estate”. Io facevo la parte di Bottom. Berkoff fu veramente un grande! E per me fu un’enorme sfida. Io parlo molto bene l’inglese – ho fatto la Advanced Residential Theatre and Television Skillcentre in Inghilterra – e quindi non avevo il bisogno dell’interprete, per parlare con Berkoff. È nata anche un’amicizia tra di noi, che è durata per un po’ di anni.

Da questa esperienza ho capito veramente che il teatro può anche non avere lingue: noi, sei comici, recitavamo ognuno nel proprio dialetto. Eravamo un gruppo di attori molto diversi. Là si è capito che l’energia e la relazione che si erano instaurate, facevano capire quello che succedeva, ad un pubblico che non comprendeva esattamente la lingua.

Com’era il modo di lavorare di Berkoff, su cosa si basava?

Sull’improvvisazione e sulla ricerca fisica del personaggio. Tutti quanti noi abbiamo lavorato sugli animali, sui centri del nostro corpo, su che cos’era la testa, il pensiero, la parte sessuale, le gambe. In pratica abbiamo cercato di antropomorfizzare e di rendere fisico l’istinto che il nostro personaggio aveva. È stato un teatro molto fisico.

Berkoff è un attore che viene in parte dal metodo francese, poi però ha quella straordinaria possibilità, che io ammiro molto, della voce, della parola inglese; il potersi esprimere in maniera molto efficace, dal punto di vista della parola. Quando metti parola e fisico assieme, diventa una cosa esplosiva. Infatti, gli spettacoli di Berkoff sono straordinari, al di là del suo talento.

Che cosa ha imparato o che cosa ricorda del periodo inglese?

Del periodo inglese, se devo dire la verità, ricordo la grande fatica e il grande stress. Ho trascorso dodici mesi in Inghilterra – era un’esperienza residenziale: si dormiva in quel posto e si avevano tre pause durante l’anno. Si lavorava dalla mattina alla sera. Era una scuola molto particolare, c’erano due classi: quella di Production Operation e quella di Directing and Acting, quindi attori, registi, macchinisti, elettricisti, tutta la parte tecnica. Si lavorava assieme e ci si scambiava i ruoli; quindi succedeva che chi faceva Production Operation recitava, o chi, come me, che faceva l’attore, passava dalla parte del tecnico in scena.

Quindi si stava anche dietro le quinte.

Esattamente, proprio perché – come vuole il loro metodo, che io trovo molto utile e importante – bisognava capire,  indipendentemente se uno poi diventava un regista, un attore o un tecnico, che tutti fanno parte di un grande macchinario e più si conosce quello che succede all’interno, più si lavora bene.

indipendentemente se uno poi diventava un regista, un attore o un tecnico, che tutti fanno parte di un grande macchinario e più si conosce quello che succede all’interno, più si lavora bene.

Ad esempio, io come attore, se vengo inquadrato in primo piano, devo sapere che il diaframma è aperto in un certo modo, che non mi posso perciò muovere più di tanto. Soprattutto al cinema, l’attore è al servizio del mezzo; quindi, più conosce la parte tecnica, più lavora in coordinazione con i tecnici, rendendo così efficace la sua recitazione. Io posso avere la più grande emozione del mondo, ma se sono fuori fuoco o vado fuori dall’inquadratura, devo rifare tutto.

L’attore, in questo caso, deve essere molto consapevole, il più consapevole possibile, di tutto ciò che gli ruota attorno. Questa è l’insegnamento più grosso che ho ricevuto e che ricordo ancora.

Poi, sicuramente, recitare in un’altra lingua, da una parte, è sempre un’esperienza molto paurosa, nonostante sia andato lì, parlando già un livello piuttosto buono di inglese; dall’altra è una sfida interessante, il modo di esplorare, attraverso un’altra lingua, senza dare per scontato quello che si dice – cosa che invece nella propria lingua si fa.

Ritorniamo alla Beat Generation: come mai ha scelto proprio questo tema per la sua tesi?

Per l’uso potente, prepotente, forte, incisivo della parola. Un poeta che amo particolarmente è Gregory Corso; c’è una sua poesia, “Bomba”, scritta negli anni Sessanta, che è un’ode d’amore alla bomba. Tutti protestano contro la bomba, mentre Corso ci scrive un atto d’amore; perché poi il colpevole non è la bomba, bensì l’uomo che l’ha costruita. Corso, la bomba, l’aveva descritta come un grande fungo atomico; la parola, lì, è straordinaria, visionaria. C’è la potenza del suono: la poesia è anche suono. È suono e senso. Infatti, la difficoltà di leggere una poesia sta nel fatto che bisogna dare suono e senso.

La poesia ha una sua musicalità, un suo ritmo…

Esattamente, soprattutto per certi poeti. Negli anni Quaranta-Cinquanta, in America, c’è stata tutta una serie di conformismi molto forte. È nata la ricerca di una propria libertà individuale, sessuale, il senso del viaggio – basti pensare a “On the Road” di Jack Kerouac. Certo, è un movimento molto contestualizzato all’epoca in cui è nato; però penso che i contenuti siano validi ancora adesso. La libertà è sempre attuale.

Come ha conosciuto Fernanda Pivano?

L’incontro è stato un po’ particolare. Fernanda Pivano era una persona tanto dolce, ma anche piuttosto severa; una persona molto interessante.

Andai al Festival del cinema di Venezia, e in quell’anno c’era una retrospettiva dedicata all’influenza del movimento beat sul cinema, e che cosa il cinema ha dedicato alla Beat Generation. Ad un convegno c’era lei. Mi ricordo che era molto seccata, perché, secondo lei, stavano dicendo un sacco di luoghi comuni sulla Beat Generation.

Quando andò via dal palco e cominciò a camminare, mi accostai a lei e le dissi: “Mi scusi signora Pivano, le posso parlare?”; mi prese sottobraccio e mi rispose: “Sì, tutto quello che vuole, ma prima mi porti a trovare un bagno”. La portai in bagno e quando uscì mi disse: “Ecco, adesso mi può dire tutto. Cosa vuole?”; le risposi che mi sarebbe servito il suo aiuto, perché mi volevo laureare sulla Beat Generation. Lei, guardandomi un po’ accigliata, mi rispose: “Guardi che se si laurea con me, la bocciano. L’avverto, non sono molto amata in ambiente accademico”. Le dissi che mi sarei preso questa responsabilità. Mi invitò a casa sua.

Abitava in via Senato a Milano; aveva la casa invasa dai libri. Sembrava di stare in una trincea: c’erano libri ovunque e in corridoio bisognava passare stando attenti a non rovesciare le enormi pile di libri. In soggiorno mi cominciò a raccontare del suo approccio con la Beat Generation, della sua conoscenza dei poeti di quel movimento, di come si conobbero, e dell’esperienza umana, oltre che al discorso prettamente letterario. Fu molto emozionante!

E poi ho avuto – perché la vita è così, e per questo è bello viverla – l’opportunità di conoscere uno degli esponenti beat, Lawrence Ferlinghetti. Otto anni fa, più o meno, andai a San Francisco a girare un documentario su “Caffè Trieste”, un locale fondato da Gianni Giotta a San Francisco, che era la culla della Beat Generation: lì, si trovavano Kerouac, Corso, Ferlinghetti, a discutere, a parlare; ma non solo loro, anche altri artisti, per dirne una: Francis Ford Coppola ci scrisse il Padrino in questo Caffè. In questa occasione conobbi Ferlinghetti. Assieme facemmo un reading pubblico, delle poesie romane di Pasolini: lui in inglese, nella sua traduzione, e io in italiano. Fu una serata indimenticabile.

Cosa mi dice del teatro a Trieste, una città Mitteleuropea?

Essere una città Mitteleuropea, a volte, è uno svantaggio; non nego però che è un retaggio importante, dal punto di vista culturale, ma forse ci si culla un po’ troppo su questo. Bisognerebbe andare anche oltre a ciò, senza dimenticare le proprie tradizioni, le proprie origini. Si dovrebbe sperimentare un po’ di più. Trieste, per certi aspetti, è una città molto conservatrice.

Essere una città Mitteleuropea, a volte, è uno svantaggio; non nego però che è un retaggio importante, dal punto di vista culturale, ma forse ci si culla un po’ troppo su questo. Bisognerebbe andare anche oltre a ciò, senza dimenticare le proprie tradizioni, le proprie origini. Si dovrebbe sperimentare un po’ di più. Trieste, per certi aspetti, è una città molto conservatrice.

Ho fatto uno spettacolo di cui serbo un ricordo straordinario: si tratta di “Zona 17”, una riduzione teatrale del film “Stalker” di Tarkovskij, tratto dal racconto “Picnic sul ciglio della strada” dei fratelli Strukatzki.

Gli stalker sono delle persone che hanno delle virtù psichiche particolari – sono una specie di medium – che hanno capito che in determinate zone c’è qualcosa di speciale: c’è un posto dove si possono realizzare i desideri dell’uomo. Chi ha la possibilità di entrare nella zona, può, entrando in un posto, esprimere un desiderio importante per l’umanità, e vederlo realizzare.

Questa cosa che feci, fu un grandissimo successo, nell’ambito del Science Fiction, il Festival della fantascienza. Bisognerebbe fare questo tipo di esprimenti, bisognerebbe cercare altro. Vanno benissimo Joyce, Svevo, Saba, il retaggio culturale mitteleuropeo – io stesso da sei anni faccio uno spettacolo, che amo molto, sul Barone Revoltella, che ha avuto un grande successo, assieme a Ivan Zerbinati, con la regina di Davide Del Degan; ora, in alcune repliche è subentrato anche Valentino Pagliei e facciamo anche una versione inglese, diventando così internazionali – però, quello che manca in questa città, e forse non solo qui, è la ricerca di qualcos’altro.

Questa cosa che feci, fu un grandissimo successo, nell’ambito del Science Fiction, il Festival della fantascienza. Bisognerebbe fare questo tipo di esprimenti, bisognerebbe cercare altro. Vanno benissimo Joyce, Svevo, Saba, il retaggio culturale mitteleuropeo – io stesso da sei anni faccio uno spettacolo, che amo molto, sul Barone Revoltella, che ha avuto un grande successo, assieme a Ivan Zerbinati, con la regina di Davide Del Degan; ora, in alcune repliche è subentrato anche Valentino Pagliei e facciamo anche una versione inglese, diventando così internazionali – però, quello che manca in questa città, e forse non solo qui, è la ricerca di qualcos’altro.

Lei fa un workshop sulla recitazione, organizzato dalla Capella Underground. Un attore che emozione prova nel trasmettere la propria arte, il proprio sapere agli allievi?

Io non mi pongo mai come un maestro, ma come qualcuno che vuole condividere un’esperienza che ha fatto. Recitare significa niente di più e niente di meno che porsi in una relazione umana. Se non c’è questo non ci può essere azione, drammaturgia, vita.

Non è facile mettere al servizio le nostre emozioni, perché le poniamo in un contesto artistico, le ricreiamo, in una realtà – come dicevo prima – scenica, che è ben diversa dalla realtà della vita.

La cosa più bella per me è che, ogni volta che faccio un laboratorio, imparo tantissime cose, questo perché sperimento, sui miei allievi, alcune tecniche che mi sono state date, che io do per assunte, ma che poi non lo sono mai veramente.

È bello vedere come dalle indicazioni e dalle tecniche che si danno, le persone riescano a creare un personaggio, una relazione, una drammaturgia, un conflitto, una storia. Questo è per me straordinario, perché ti senti un po’ come un creatore di qualcosa, che prima non esisteva. È un lavoro di gruppo.

Nel teatro di Bertolt Brecht l’attore domina il palco; pensa anche lei che l’attore debba stare al di sopra del pubblico?

Sì, nel teatro di Brecht l’attore in qualche modo diventava un fomentatore culturale, politico. No, io non penso che debba stare al di sopra: penso debba stare allo stesso livello. Io amo molto fare gli spettacoli con il pubblico, il Barone Revoltella è un tipico esempio in cui tutto quello che avviene, avviene in un’unità di tempo, di luogo e di spazio reale, interagendo con gli spettatori.

Sì, nel teatro di Brecht l’attore in qualche modo diventava un fomentatore culturale, politico. No, io non penso che debba stare al di sopra: penso debba stare allo stesso livello. Io amo molto fare gli spettacoli con il pubblico, il Barone Revoltella è un tipico esempio in cui tutto quello che avviene, avviene in un’unità di tempo, di luogo e di spazio reale, interagendo con gli spettatori.

Anche se parliamo di un tipo di teatro più tradizionale – dal palcoscenico per intenderci – comunque, l’attore, nella sua privatezza pubblica, deve raggiungere il pubblico; deve tenere presente che c’è il pubblico.

In questo periodo sto provando un spettacolo che andrà in scena il 3 di agosto, nell’ambito di Trieste Estate, che è tratto da “Il deserto dei Tartari”, e si chiama “Verso il deserto dei Tartari”, in cui si comincia dove finisce il libro: Drogo, il protagonista del romanzo, arriva alla locanda; è malato, sta per morire, e incontra questa locandiera, che non capiamo esattamente chi sia, ma che poi si scoprirà essere la morte. Il protagonista ripercorre, attraverso una serie di allucinazioni e ricordi, la sua permanenza alla fortezza Bastiani.

Il tema della fortezza, il tema dell’attesa, il tema del vivere, il tema delle proprie ambizioni, sono temi scritti nel linguaggio di Buzzati: in maniera molto letteraria. A me piace affrontare anche drammaturgie che sono letterarie. È una grande sfida, per un attore.

Penso che in quel caso, sia molto importante tener presente il pubblico. Il pubblico non bisogna né trattarlo dall’alto in basso, né dargli eccessiva importanza, trattandolo come una specie di padrone o di bambino, a cui bisogna insegnare le cose, ma bisogna cercare di creare dei contesti in cui il pubblico sia partecipe con gli attori. Ciò si riesce ad ottenere attraverso le emozioni, entrando dentro a quello che si fa, e cercando di creare una specie di osmosi tra quello che avviene sul palcoscenico e il pubblico in platea. Questo è un grande compito, una grande difficoltà, ed è anche una grande soddisfazione, quando si riesce a raggiungerlo.

E al cinema come si fa?

Al cinema l’attore è un po’ un ostaggio della tecnica. Bisogna pure conoscere il mezzo tecnico e sapere molto bene quello che succede; poi, come a teatro, bisogna creare delle emozioni, delle relazioni umane.

Al cinema l’attore è un po’ un ostaggio della tecnica. Bisogna pure conoscere il mezzo tecnico e sapere molto bene quello che succede; poi, come a teatro, bisogna creare delle emozioni, delle relazioni umane.

La macchina ha una componente magica a cui è veramente difficile mentire. Gli indiani d’America non si facevano fotografare, perché dicevano che l’immagine rubasse l’anima.

Ha questo potere veramente forte di catturare quello che ti succede. Nel cinema, rispetto al teatro, bisogna più reagire che agire; bisogna essere lì e stare nel momento, e lasciare, ogni volta, minuto per minuto, secondo per secondo, che accada qualcosa. Il regista, in questo caso, è molto importante; è un po’ il gran maestro di cerimonia, colui che ha una visione intera, rispetto a tutti gli altri della troupe, e sa esattamente quello che vuole.

Però l’attore ha poco tempo per emozionarsi. A teatro c’è un’evoluzione, si segue un filo logico, mentre al cinema no.

Assolutamente, a parte pochi registi, forse anche l’unico, Ken Loach, in alcuni film, ha girato le scene in ordine. Ciò significa un dispendio di tempo, di location, di denaro enorme. Ma lui è un’eccezione. Al cinema, può capitare che tu debba iniziare con il tuo funerale e poi ritornare a quando eri piccolo.

È tutto frammentato…

È tutto frammentato, quindi l’attore di cinema deve avere molto bene in testa quello che è accaduto, il suo retaggio emozionale, storico, umano. Ciò che gli è successo in quella scena, ogni volta se lo deve ricreare; mentre un attore di teatro ha un’evoluzione.

A teatro c’è un inizio, uno svolgimento e una fine…

Esatto. Questa è una tecnica che non si insegna, ma che si sviluppa facendo. Mi ricordo di quando andai da Dario Fo: facevo la maschera al Politeama Rossetti – anche da là è nata la mia passione per il teatro – e mi capitava spesso di vedere grandi personalità. Un po’ intimidito andai a bussare alla porta del camerino di Dario Fo. Gli dissi che lo ammiravo molto e che mi sarebbe piaciuto fare l’attore; gli chiesi se mi poteva dare dei consigli. Mi ricordo che lui mi guardò e mi disse: “Sai, certo, le scuole sono importanti, e ce ne sono anche di molto serie, ma dove si impara è lì”, e mi mostrò il palcoscenico.

Penso che sia ancora così, ovviamente è importante imparare una tecnica; sono favorevole a frequentare le scuole – ne ho frequentata una anch’io – però, avere l’opportunità di lavorare con dei bravi attori e registi, è imparare veramente.

Com’è il suo rapporto con il Teatro Stabile Sloveno di Trieste?

Collaborai tanti anni fa con Mario Uršič: feci una sostituzione nella riduzione di “Filumena Marturano”, che era un po’ in italiano, un po’ in sloveno. Ho avuto rapporti un po’ marginali con il Teatro Stabile Sloveno. Una volta provai lo spettacolo “Thanatos”; ci ospitarono e ci prestarono i vestiti.

Collaborai tanti anni fa con Mario Uršič: feci una sostituzione nella riduzione di “Filumena Marturano”, che era un po’ in italiano, un po’ in sloveno. Ho avuto rapporti un po’ marginali con il Teatro Stabile Sloveno. Una volta provai lo spettacolo “Thanatos”; ci ospitarono e ci prestarono i vestiti.

Ammiro molto gli attori sloveni, la loro drammaturgia, i loro registi. Loro hanno ancora la fortuna di essere degli attori sempre stipendiati, di essere una compagnia stabile, avendo così la possibilità di creare un gruppo affiatato – ciò è importante – che lavora con dei registi.

Penso che ci sia ancora il retaggio “socialista-comunista”, un po’ anche russo, slavo, della scuola di Stanislavskij, del vivere le cose, più che rappresentarle.

Ogni volta che vado al Teatro Sloveno, e cerco di andarci spesso, almeno quando sono a Trieste, vedo sempre degli spettacoli molto belli, molto intensi, anche se certe volte, magari, non ci sono i sopratitoli, e non capisco.

A volte vado a Lubiana al Teatro Mladinsko – sono amico di alcuni componenti – e le cose che fanno non mi lasciano mai indifferente; c’è sempre qualcosa che succede in scena che mi…

Che la rende partecipe…

Mi rende partecipe, sì. Penso che il Teatro Stabile Sloveno sia indubbiamente una risorsa, per questa città. Lunga vita al Teatro Stabile Sloveno!

Passando invece alle fiction, lei ne ha fatte molte, ce n’è qualcuna che porta nel cuore, per il ruolo che interpretava, per le persone che ha conosciuto, per il modo di lavorare?

Ne ho fatte tante…Sono affezionato a “La Squadra”, che è stata una della prime che ho fatto, ma anche a “Un posto al sole”. In “Un posto al sole” – esperienza che ormai ha tredici anni – ero un personaggio che è andato avanti per alcuni mesi; quello è stato anche il mio momento di popolarità: la gente mi riconosceva, mi chiedeva l’autografo.

Ne ho fatte tante…Sono affezionato a “La Squadra”, che è stata una della prime che ho fatto, ma anche a “Un posto al sole”. In “Un posto al sole” – esperienza che ormai ha tredici anni – ero un personaggio che è andato avanti per alcuni mesi; quello è stato anche il mio momento di popolarità: la gente mi riconosceva, mi chiedeva l’autografo.

Queste cose mi facevano un po’ sorridere, ma ho anche capito che responsabilità sia fare una cosa così popolare. Forse, non a caso, “Un posto al sole” è una delle fiction più longeve della televisione italiana, dove ci sono degli attori davvero bravi, molti dei quali vengono dal teatro, hanno lavorato con Eduardo, la scuola napoletana.

Ho anche avuto l’opportunità di lavorare a Napoli con il Teatro Bellini, andando pure in tournée. A Napoli hanno una grandissima tradizione, non solo riguardante gli attori, ma anche dal punto di vista dei drammaturghi.

Facendo le fiction, ma soprattutto le soap – “Un posto al sole” si pone in una via di mezzo tra una fiction e una soap – ho capito quanto sia difficile girare: si gira a livelli vertiginosi. Giravo cinque, sei, sette scene. Bisogna essere veloci e bravi, perché non c’è tempo. Si gira venti minuti al giorno, mentre al cinema se ne girano due, quando va bene.

C’è un coach che lavora con te, prima di girare: sul set non c’è il tempo di fare troppe domande. Si deve arrivare preparati. E quasi sempre “buona la prima”. È una bellissima palestra, questa, infatti, molti registi e molti attori che hanno fatto la soap, hanno poi fatto il salto nel cinema.

Cosa mi racconta della fiction “La porta rossa” (ex “La verità di Anna”) che si sta girando a Trieste e alla quale lei ha preso parte?

È stata un’esperienza interessante. Carmine Elia è sicuramente un regista molto bravo nel girare; sa il fatto suo. Da quello che ho visto, penso che verrà un prodotto sicuramente molto atipico per la televisione italiana, molto action, con dei contenuti non superficiali. È la storia di un fantasma.

In questa fiction ho lavorato con gli stunt: c’è stata una scena di colluttazione anche abbastanza composita; siamo andati avanti a girare fino alle sei di mattina. Sembra sia venuta molto bene. È stato un ruolo di un ennesimo criminale che viene arrestato, per tutta una serie di motivi. È uno dei protagonisti di una delle puntate. È stato molto interessante controllare il proprio corpo, in modo da rendere il più realistica possibile, una cosa che deve risultare credibile.

Il corto “Io e me stesso” è stato candidato ai Globi d’Oro. Com’è stata questa esperienza?

È stata un’esperienza molto particolare. Questa storia, Diego Cenetiempo, l’aveva scritta a diciassette anni, ed è stata per quasi vent’anni nel cassetto. Era da tempo che me ne parlava, ma, tra una cosa e l’altra, abbiamo sempre rimandato.

Quando ho letto la sceneggiatura, all’inizio, ero un po’ perplesso, mi sembrava una cosa troppo intellettuale, però mi sono fidato – con Diego c’è un ottimo rapporto, siamo amici.

Un giorno ci siamo trovati e abbiamo girato. È la storia di un personaggio che, ad un certo punto, sente suonare alla sua porta e aprendola si ritrova davanti un qualcuno che è uguale a lui: incontra così se stesso.

La maggiore difficoltà è stata recitare con me stesso; ovviamente dall’altra parte c’era Diego che mi dava le battute e devo dire – gli rendo merito – che è stato molto bravo.

Mi sono sorpreso anche della bravura del montaggio, e della fotografia di Daniele Trani, dove l’incontro tra questi due personaggi, risulta assolutamente credibile. Nel cinema si ha l’opportunità di ricreare un qualcosa che nella vita non c’è.

Immagino sia una bella soddisfazione che questo corto sia finito comunque ai Globi…

Immagino sia una bella soddisfazione che questo corto sia finito comunque ai Globi…

È finito tra i selezionati e poi, purtroppo, non siamo entrati nella cinquina. Essere stati riconosciuti, tra i selezionati, con il nostro corto, assieme a corti il cui budget era molto alto, ci ha fatto piacere.

Il nostro è costato praticamente zero: tutti noi l’abbiamo fatto gratuitamente e la casa era quella di Diego, quindi non abbiamo speso nulla.

Progetti per il futuro, sogni nel cassetto?

Sogni nel cassetto ancora tanti. Ai primi di agosto ci sarà lo spettacolo tratto dal romanzo di Buzzatti; mentre, a metà agosto, andremo su invito a Palena, in Abruzzo, per il corto “Io e me stesso”, in occasione del Festival dei corti.

Il sogno nel cassetto è quello di poter lavorare con un grande regista che mi possa veramente guidare, che mi dia l’opportunità di mettere a frutto quello che sono adesso, come essere umano e come attore. Che mi sia data un’opportunità di lavorare con una persona, per raccontare una bella storia.

Se la sua tua vita fosse un testo drammaturgico, quale sarebbe?

Domanda difficile, un po’ alla Marzullo…(sorride). Forse un testo di Bogosian: un misto tra commedia, tragedia, con tanta ironia e speranza. Penso che la vita non sia facile; a volte bisogna prenderla con leggerezza, o almeno cercare di farlo, altrimenti non è semplice.

Ringrazio l’attore Lorenzo Acquaviva per la chiacchierata.

Nadia Pastorcich ©centoParole Magazine – riproduzione riservata