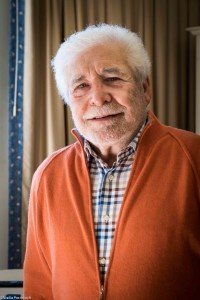

Ugo Pagliai, attore teatrale e cinematografico, protagonista di diversi sceneggiati televisivi, nonché doppiatore, di recente è stato al Politeama Rossetti di Trieste con lo spettacolo “Dipartita Finale” di e con la regia firmata da Franco Branciaroli. Un cast di alto livello, per uno spettacolo dal profondo significato.

Ugo Pagliai, attore teatrale e cinematografico, protagonista di diversi sceneggiati televisivi, nonché doppiatore, di recente è stato al Politeama Rossetti di Trieste con lo spettacolo “Dipartita Finale” di e con la regia firmata da Franco Branciaroli. Un cast di alto livello, per uno spettacolo dal profondo significato.

Tutto si svolge in un atto unico all’interno di una baracca nei pressi di un fiume, dove sono accampati tre clochard. Pot (un energico Gianrico Tedeschi), che fatica a dormire, è sempre pronto ad aiutare il suo amico Pol (interpretato egregiamente e con spontaneità da Ugo Pagliai) che, invece, trova buono ogni momento per sonnecchiare. Oltre ai due c’è anche il Supino (l’incisivo Maurizio Donadoni), convinto di essere eterno.

L’arrivo dell’accattivante Franco Branciaroli, nelle vesti di Totò, un personaggio intrigante con tanto di falce simbolica, scuote la situazione. Ma il colpo di scena giunge con l’intervento del giovane Sebastiano Bottari. Un finale inaspettato, che si conclude con le forti battute di Gianrico Tedeschi.

Signor Pagliai, un ricordo legato alla sua infanzia a Pistoia.

A Pistoia ho trascorso la mia infanzia e poi ho fatto i primi passi in teatro. C’era un appassionato di teatro che si chiamava dott. Rafanelli, Fabrizio Rafanelli – ha vinto il primo Premio Vallecorsi di Pistoia: un premio di drammaturgia teatrale – il quale aveva messo su una compagnia di attori, una filodrammatica. Era l’Accademia Pistoiese del Ceppo. Tuttora è un Centro Culturale importante, dove fanno premi di poesia, di letteratura. Lì ho passato i primi anni.

Quindi si è avvicinato presto al teatro?

Quindi si è avvicinato presto al teatro?

Praticamente subito. Ho sempre avuto il desiderio di rappresentare qualcosa; rappresentare degli eroi positivi naturalmente – ero un ragazzino.

Invece un ricordo legato alla vita quotidiana, a lei da bambino.

Quand’ero bambino c’era la guerra. Era un periodo molto, molto duro. Non si sapeva bene come sarebbero andate le cose; c’era il fronte tedesco in Toscana, sulle montagne pistoiesi.

Avvenivano delle cose molto crude. Forse nulla a che fare con la violenza che c’è oggi; anche se alla fine la violenza è sempre violenza. A causa della guerra non ho avuto un’infanzia di giochi; certo, avevo degli amici con i quali mi vedevo, però i giochi che fanno di solito bambini, li ho fatti da solo.

Ricordo che avevo una grande cesta dove si mettevano i vestiti smessi della famiglia. Io me li mettevo e facevo finta di essere un’eroe: da Zorro a Pecos Bill, a Mandrake.

Perciò bisognava avere tanta creatività…

Sì, e anche immaginazione. Vivere di fantasia, immaginarsi cose magari positive o anche negative, dipende dalla natura di ciascuno di noi; ed è proprio l’immaginazione che tutto sommato sostiene un pochino tutti. E io ho avuto modo di sviluppare questo senso.

Gli anni ’50, gli anni della ricostruzione dell’Italia, come li ha vissuti?

C’è stata la ricostruzione. C’era una grande desiderio di rinascita. Ero molto tifoso di ciclismo, di Bartali; un grande campione toscano di Firenze. “È tutto da rifare” – diceva sempre – mi piaceva questa sua espressione. Quindi sono entrato in un ingranaggio, in una speranza di rinnovo, di ricostruzione; questo è durato per tutto il periodo fino a quando, nel 1958, sono partito col fagottino sulle spalle (sorride) per andare a Roma all’Accademia d’Arte drammatica Silvio D’Amico. Volevo fare le cose seriamente, e solamente con una scuola importante com’era quella – c’erano già passati i grandi come Vittorio Gassman – potevo farlo.

È stata una sua scelta o qualcuno l’ha incoraggiata ad andare all’Accademia?

No, è stata una mia scelta, ma sempre aiutato da il dott.Rafanelli. Lui era consapevole della mia volontà e del mio talento.

Quindi è stato il suo maestro principale?

Sì, ma non solo. Tante persone di cultura di Pistoia, che sostenevano il Premio Vallecorsi, andavano a Firenze a vedere gli spettacoli e io, approfittando di questo, mi accodavo a loro. È lì che ho visto Vittorio Gassman nell’Otello con Randone, dove i due si scambiavano i ruoli di Iago e Otello. Ma ne ho visti anche tanti altri. Però ero anche portato per un altro tipo di spettacolo: allora già intuivo che ci sarebbero state altre fonti di spettacolo; infatti sono andato da solo a vedere “Porgy and Bess” con le musiche di Gershwin. Andavo anche a sentire Armstrong.

La musica mi piaceva, in particolar modo il jazz, sia quello freddo che e quello caldo. Quindi ero naturalmente portato per questo.

Mi piaceva anche leggere: uno dei primi libri che ho letto è stato di Pirandello; erano le Novelle. Quando poi ho scoperto che dalle novelle faceva i suoi drammi, ero già un profondo conoscitore dell’argomento.

All’Accademia che insegnanti ha avuto?

Sono stato fortunato: c’era Orazio Costa, che insegnava regia e recitazione. Era un pozzo di cultura; una grande, grande persona in tutti i sensi. Poi ho avuto altri insegnanti completamente diversi l’uno dall’altro: Sergio Tofano – conosciuto con il nome di Sto per i suoi fumetti del Signor Bonaventura – era molto spiritoso, ma anche molto, molto intelligente; sapeva insegnarti la sintesi dei personaggi con quella leggerezza, intelligenza e profondità che lui aveva. Con lui io ho studiato Shakespeare, Čechov. Poi c’era Wanda Capodaglio, un’attrice molto sanguigna. Lei insegnava teatro moderno. In lei non c’era una ricerca stilistica; portava delle ventate che andavano un po’ oltre alla classicità del teatro.

C’era anche Jone Morino con sua sorella Maria (moglie di Alberto Savinio, il fratello del pittore Giorgio de Chirico n.d.r.); Jone aveva fatto tanti ruoli nel teatro pirandelliano e naturalmente conosceva Pirandello. Perciò cosa c’è di meglio di un’attrice che ti insegna come Pirandello voleva che si insegnassero certi personaggi.

Mi ricordo che già da ragazzo, mi fece fare il padre nei “Sei personaggi in cerca d’autore”, quindi un personaggio di un certo rilievo.

Mentre Carlo D’Angelo insegnava versi e pure Elena Da Venezia faceva lo stesso. C’era anche Giorgio Bassani di storia del teatro; lui mi ha aperto tanti spiragli nella ricerca di personaggi; di personaggi fuori dal cliché, come Tartufo, che non era viscido, come noi crediamo, ma era affascinante, intelligente. Non si sapeva se fingeva oppure no. I personaggi di Molière non devono essere rappresentati nella loro superficialità, bensì nella loro interiorità.

Per lei cosa significa interpretare una parte?

Significa fare un bel viaggio. Ho sempre privilegiato un certo tipo di teatro, dando comunque spazio anche a quello leggero, intendiamoci. Ogni personaggio, ogni testo che affrontavo era un bel viaggio, anche perché non mi fermavo mai all’apparenza, ma – per dirla alla Pirandello – alla sostanza.

Come si costruisce una bella voce?

La voce è un dono della natura. Certo, una voce si costruisce studiando dizione nel modo migliore. Poi, naturalmente, come i cantanti poggiano sul diaframma, anche l’attore di teatro deve poggiare sul diaframma, e farsi capire fino all’ultima fila – così si diceva una volta, quando non esistevano i microfoni; e io non ho mai avuto il bisogno di usarli.

Negli sceneggiati televisivi di una volta la recitazione era molto teatrale e tutte le battute si capivano; oggi, invece, nelle fiction, può capitare che qualche battuta sfugga…

Uno vuole raggiungere una certa verità esteriore; ma la vera verità, la vera profondità di un pensiero, di un percorso, sta nella parola. E la parola, se non viene detta con l’intonazione e con la sostanza dentro, è poco efficace.

In più, penso che in questo momento non interessa tanto far capire bene: basta l’immagine, la gradevolezza di un’immagine. Ciò può andare bene, ma io sostengo di più la parola.

Ricordo Anton Giulio Majano, che è stato uno dei maestri della televisione; con lui ho fatto varie cose. Quando cominciava le prove, per i primi quattro giorni, ci raccontava delle cose e riscriveva praticamente il testo; questo perché si stava molto attenti a quello che si diceva e a come lo si diceva. Poi, naturalmente, il tutto era infarcito da tanti aneddoti legati alla sua lunghissima carriera.

E quanto tempo ci si metteva nel realizzare uno sceneggiato televisivo?

Poco tempo: si faceva in diciotto giorni, e alla volte in ventuno. Durante quel periodo, prima si facevano le prove a tavolino, poi su tracciato e l’ultimo giorno si andava in studio dove si vedevano le scene e si faceva anche un ripasso generale. Era una grande fatica, memorizzare certi personaggi in poco tempo. Poi non facevamo delle inquadrature di uno-quattro minuti, bensì di un atto intero.

In “Addio giovinezza” abbiamo girato tutti gli atti; e ricordo che il terzo l’abbiamo rifatto più volte, perché era entrata una “giraffa” (asta che regge il microfono n.d.r) in campo (sorride).

Lei ha recitato con Edwige Fenech, Barbara Bouchet, Laura Antonelli. Cosa si ricorda di queste belle donne?

Mi ricordo cose molto belle. Ho sempre preferito abbracciare e baciare delle belle donne. Ero un bacione (sorride). Non mi è mai capitato di avere fra le braccia donne non tanto carine: tutte per un verso o per l’altro le ho considerate belle.

Lei ha fatto una piccola parte nel film a episodi “I complessi”, dove c’erano anche Alberto Sordi e Lelio Luttazzi. Che cosa si ricorda di quel film?

Ah, sì! In quel periodo facevo l’Accademia. Siccome avevo conosciuto Mario Mattoli – un maestro del cinema: ha lavorato con Totò, Sofia Loren – lui mi disse di questo film; così ne approfittai per andare a raggranellare qualche spicciolo, che fa sempre comodo.

Com’era Alberto Sordi?

Era molto divertente, come lo erano anche Manfredi e Gassman. Sordi, la battuta ce l’aveva innata. Quando incontri queste persone, soprattutto quando dici solo una o due battute in un film, non hai la confidenza per parlare con loro. C’è una prova fittizia e poi il regista fa il suo lavoro; perciò sei uno dei tanti. Quando, invece, hai un ruolo importante, allora ti puoi mettere d’accordo su quello che devi o non devi fare. E infine c’è la direzione del regista, al quale spetta la prima e l’ultima parola.

E Luttazzi l’ha mai incontrato?

Sì, ci siamo incontrati, ma non ho mai fatto niente con lui. Io amavo il tipo di musica che faceva. Lui era un musicista molto raffinato, e anche molto simpatico. Ricordo che aveva una casa a Fontana di Trevi, proprio sopra alla fontana. Tutte le volte che passavamo di lì dicevamo: “Là abita Lelio Luttazzi!”. Era proprio una persona squisita, un signore. Anche la sua leggerezza, la sua comicità, il suo modo di presentarsi era elegante e raffinato. Ho un bel ricordo di Lelio.

Negli anni ’50-’60 la tv, il teatro, il cinema erano all’apice…

Erano anni importanti; abbiamo lottato con gioia. Vivevamo in un periodo in cui c’era l’amore libero, la ricerca di qualcosa.

Quegli anni sono stati una bella stagione: le donne avevano capito l’importanza di essere libere, di non essere sottomesse. E poi…oggi vengono ammazzate, picchiate, violentate; questo perché la forza bruta del maschio, a volte, prende il sopravvento.

Certo, tiravamo l’acqua al nostro mulino, perché le nostre assemblee erano fatte sì, di discussioni molto accese, ma anche di amori. Oggi, probabilmente, certe libertà che adesso voi giovani avete, sono anche troppe. E non parlo dell’amore, che non ha limiti, ma di quelle altre cose che intorbidiscono certe acque limpide, di quello che può essere un rapporto o un amore o una valutazione interiore di una persona.

Se non sono indiscreta, in che occasione ha conosciuto sua moglie Paola Gassman?

Ho conosciuto mia moglie quando non era mia moglie, ma quella di un altro (sorride). Un mio amico frequentava Nora Ricci, la madre di Paola.

Avevo visto Paola quando faceva la mascherina al Teatro Tenda di suo padre Vittorio Gassman, alla prima dell’“Adelchi” di Manzoni. Mi piaceva come figura, era una ragazzina.

Dissi al mio amico che lei mi piaceva, e lui glielo riferì, ma lei si arrabbiò abbastanza; probabilmente aveva paura, perché io avevo una certa fama, un po’ come tutti i ragazzi e le ragazze che hanno tanti corteggiatori. Ma poi la cosa è andata molto bene.

Quando recitate assieme, vi capita mai di bisticciare?

Sì, sempre. Io sono molto pignolo e a volte vedo le cose in modo diverso da come può vederle un’altra persona. Capita di discutere animatamente, ma poi ognuno è libero…

E invece qual è il vostro punto di forza?

La costanza e l’amore per questa professione. Abbiamo sempre fatto teatro e ancora adesso lo vogliamo fare.

Nel 1990 avete fatto “Spirito Allegro” con la regia di Franco Però (Direttore de Il Politeama Rossetti di Trieste). Com’è Però come regista?

Abbiamo lavorato bene, molto bene. Franco Però a quel tempo aveva già buttate delle basi importanti in teatro. Lui era più portato ad usufruire degli spazi scenici – legati alla drammaturgia moderna – che delle scene costruite. E invece in “Spirito Allegro” uno deve saper prendere il tè, portare lo smoking…

Questo spettacolo lo abbiamo fatto per due anni. È andato molto bene e la gente si divertiva tantissimo. Tra di noi c’è stato un bel rapporto, un cercarsi a vicenda, per portare a termine un’operazione che doveva essere divertente, ma anche rappresentare uno stile, un qualcosa che cresce non in modo superficiale. C’era una bella intesa.

Nello spettacolo “Dipartita finale” che sta portando in giro, lei interpreta la parte di un clochard; un ruolo molto profondo, ma dalle sfumature ironiche. Come mai ha scelto questa parte, l’hanno chiamata o l’ha scelta lei?

Sono stato chiamato. Quando ho letto il testo, ho subito telefonato a Popolizio per chiedergli spiegazioni sul mio personaggio; lui ha bofonchiato delle cose, ma alla fine mi ha tranquillizzato dicendo che Franco Branciaroli – un’autore colto, profondo – era già una certezza. Mi ha anche detto che le parole non erano messe lì a caso, bensì avevano una ragione di essere. A monte c’era tutto un percorso, uno studio su Macbeth. Ho cercato di legare, di dare dei significati a questi brandelli di memoria, di vita vissuta, di povertà, di ironia, di attesa. In “Dipartita finale” posso sembrare benissimo un “Aspettando Godot”: questi due che attendono la morte, la vita… Quindi non mancano i riferimenti a Beckett – è uno spettacolo molto beckettiano – a “Finale di partita”, che Branciaroli aveva già fatto cinque o sei anni fa.

Ultimamente mi interessano molto gli autori moderni. Prima di questo spettacolo, a Roma ho fatto “Tempeste solari” di Luca De Bei, un giovane molto bravo. Abbiamo avuto tanto successo, e forse riprenderemo lo spettacolo la prossima stagione.

Com’è lavorare con Gianrico Tedeschi?

Ci conosciamo da una vita. È bello il fatto di poter stare insieme ad una persona che stimo tantissimo.

Gianrico è un attore che ha fatto il professor Higgins in “My Fair Lady”, “Il Cardinale Lambertini”; un attore che passava dalla commedia alla tragedia, che cantava.

Nonostante i 96 anni e l’autonomia un po’ limitata, è ancora straordinario! Ha una voce squillante e si capisce bene quello che dice, anche quando parla dando le spalle al pubblico.

C’è una lunghissima battuta dove Gianrico mi guarda, e questo suo sguardo è tipico dei personaggi beckettiani: è uno sguardo vuoto, ma nello stesso tempo desideroso di vita e desideroso anche di morte.

Che effetto le fa essere a Trieste?

Un bell’effetto! Sono sempre stato molto bene a Trieste. Ero tanto amico di Orazio Bobbio, una persona squisita.

All’inizio della mia carriera ho fatto qui a Trieste un lavoro per lo Stabile. Si trattava di “Delitto e Castigo” con la regia di Sandro Bolchi. Io interpretavo Raskol’nikov. Era un testo molto complesso e difficile; ricordo che c’erano anche degli attori di Trieste, come Mimmo Lo Vecchio. Tutti erano molto bravi e le attrici anche molto belle; dico belle, perché erano triestine, e voi triestine…siete carine.

Così dicono…(sorrido)

Le mule (ragazze n.d.r) triestine (sorride). Ricordo che quando facevo l’Accademia a Roma, c’era una triestina, Marisa Bartoli, che aveva anche una sorella. Erano figlie di Gianni Bartoli, il sindaco di Trieste di allora. Ho proprio dei bei ricordi legati a questa città.

Ringrazio sentitamente Ugo Pagliai per la bella chiacchierata!

Nadia Pastorcich ©centoParole Magazine – riproduzione riservata.