Ugo Borsatti, nato il 18 gennaio del 1927, è un fotografo triestino. Dopo il successo avuto con le foto scattate in seguito all’otto settembre del 1943, ha deciso di aprire uno studio nella casa in cui è nato; successivamente si sposterà nel negozio di via Gatteri, dove tuttora lavora.

Ugo Borsatti, nato il 18 gennaio del 1927, è un fotografo triestino. Dopo il successo avuto con le foto scattate in seguito all’otto settembre del 1943, ha deciso di aprire uno studio nella casa in cui è nato; successivamente si sposterà nel negozio di via Gatteri, dove tuttora lavora.

Borsatti ha lavorato per importanti testate giornalistiche, ha immortalato la storia, la vita quotidiana, gli eventi mondani di Trieste, prediligendo il bianco e nero. Il suo archivio di 350mila negativi è stato acquistato dalla Fondazione CRTrieste. Nel 2012 ha festeggiato i sessant’anni di attività e l’anno successivo è uscito il suo libro di fotografie “Ugo e Noi”. Nel giugno dello stesso anno ha ricevuto il “Sigillo Trecentesco” della città di Trieste e nel 2015 gli è stato conferito il riconoscimento per i cinquant’anni di iscrizione all’Albo dei Giornalisti. Ora sta preparando un altro libro di fotografie. È già disponibile il calendario del 2016 che, come ogni anno, accompagna la vita dei triestini.

Ugo Borsatti bambino, che cosa si ricorda?

Ci devo pensare un po’ su…Mi ricordo dei regali che si ricevevano. Una delle mie prime aspirazioni era un triciclo; me ne avevano regalato uno tutto in ferro, molto pesante, dipinto di  nero…non come adesso che sono tutti colorati. Mi portavano sempre in Giardino Pubblico di via Giulia, e mi divertivo con questo triciclo. Più avanti è arrivata la bicicletta, e con le due ruote era ancora più divertente.

nero…non come adesso che sono tutti colorati. Mi portavano sempre in Giardino Pubblico di via Giulia, e mi divertivo con questo triciclo. Più avanti è arrivata la bicicletta, e con le due ruote era ancora più divertente.

Ricordo anche dei bagni (stabilimenti balneari n.d.r), andavo già da piccolo con la mamma a Barcola, al Cedas – adesso non c’è più. Avevo pochi anni e ho imparato a nuotare da “autodidatta”, o meglio ho insegnato a me stesso a nuotare con un sistema brevettato da me (ride). La difficoltà stava nella respirazione e questo mio metodo consisteva nel tenere la testa mezza sott’acqua e mezza fuori e ogni tanto respirare; così ho cominciato a nuotare, e poi sono diventato un nuotatore provetto (sorride).

In quale periodo della giornata andava al mare?

Di solito al mattino, prima di iniziare la scuola.

Che giochi si facevano in Giardino Pubblico e al mare?

In Giardino Pubblico c’erano i compagni di gioco, i ragazzini, e si giocava a “Porton” – un classico che consisteva nel disegnare per terra una sorta di portone diviso in più caselle, poi si saltava da una casella all’altra e si andava avanti.

In Giardino Pubblico c’erano i compagni di gioco, i ragazzini, e si giocava a “Porton” – un classico che consisteva nel disegnare per terra una sorta di portone diviso in più caselle, poi si saltava da una casella all’altra e si andava avanti.

Poi c’era il gioco dei “Quattro cantoni”, dove bisognava correre da un cantone all’altro; c’era “El zurlo”, che era una specie di trottola di legno, di solito fatta a mano, che si faceva ruotare colpendola con un bastone con uno spago in fondo; c’era anche il “Pandolo”, una specie di sigaro a forma ovoidale che si appoggiava a terra e con un bastone lo si colpiva da una parte e questo saltava su e poi si colpiva di nuovo. Difatti, dicono che il baseball è derivato dal pandolo, dai quattro cantoni e dalla palla avvelenata.

Al mare, invece, si giocava a “Manette”: si mettevano sul palmo della mano quattro-cinque pietruzze che si facevano saltare e si dovevano prendere sul dorso; chi riusciva a tenere il maggior numero di pietruzze vinceva.

Si giocava tanto in gruppo?

Quasi sempre. Ricordo che c’erano anche le famose s’cinche, le biglie, con le quali andavamo a giocare verso San Luigi, perché lì non c’era traffico. Si scavava un piccola buca dove buttare le s’cinche. Le pierette erano più robuste delle s’cinche: le s’cinche comuni erano di terracotta e si rompevano facilmente; mentre i bobi americani erano di vetro e all’interno erano colorati. I bobi avevano un certo valore; quando si facevano gli scambi, mi pare che un bobo valesse cinque s’cinche o due pierette.

Cosa si mangiava per merenda?

La merenda di solito consisteva in pane e marmellata.

Si faceva tutto a casa o si comprava?

No, no tutto casa, anche a scuola si portava sempre la merenda da casa. Il classico era pane e marmellata, che era anche il più economico. Il più delle volte, quando c’era la frutta al mercato a buon prezzo la mamma faceva la marmellata. Mi ricordo che si portavano a casa queste cassette piene di frutta…

Sua mamma la portava al mercato quando era piccolo?

Sì, andavo sempre con lei. Tra l’altro ero il terzo di tre fratelli ed ero a otto anni di distanza dall’ultimo, per cui essendo gli altri più grandi, andavano a scuola, mente io ero libero e potevo andare con la mamma.

Com’era il mercato una volta?

Il mercato coperto è venuto dopo, prima si andava o in Piazza Goldoni o in Piazza Ponterosso dove c’erano tante bancarelle. Si andava anche al mercato del pesce – oggi ex Pescheria – e noi che abitavamo in via Ginnastica 40, ci andavamo tranquillamente a piedi. Mi ricordo che in pescheria c’erano dei rubinetti arrugginiti, mi avevano spiegato che pompavano l’acqua di mare per lavare i pesci e siccome era salata, i rubinetti si arrugginivano. Andare al mercato e in pescheria era una bella cosa.

In pescheria c’era l’asta muta?

Sì, ho fatto anche delle foto. Non era la tipica asta rumorosa: ci si parlava all’orecchio e i venditori dicevano: “Sì, abbiamo questo pesce, a questo prezzo…”. Le trattative erano così…all’orecchio.

Si ricorda del treno delle rive…

Eh…mamma mia! Il treno è andato avanti fino gli anni Settanta, se non sbaglio. Quando ero più grandicello, il treno era un mezzo di locomozione gratuito: ci saltavo su per andare a vogare alla Ginnastica Triestina, vicino all’Adriaco.

Quindi lei era anche sportivo?

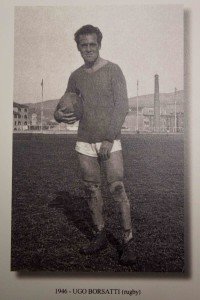

Sì, ho fatto sempre moltissimo sport, ma da amatore. Mi ricordo che una volta, quando giocavo a rugby, ero andato ad una partita con trentanove di febbre: questo mi è costato un mese e mezzo di ospedale.

Sì, ho fatto sempre moltissimo sport, ma da amatore. Mi ricordo che una volta, quando giocavo a rugby, ero andato ad una partita con trentanove di febbre: questo mi è costato un mese e mezzo di ospedale.

Andavo molto anche in bicicletta, poi, più o meno a 13 anni, ho iniziato a vogare. Eravamo tre amici – abitavamo tutti qui vicino – e andavamo sempre fuori con una barca pesantissima che si chiamava “Venezia”; due di noi vogavano e il terzo era il timoniere. La “Venezia” non era una barca per “fare delle volate”, ma per divertirsi: andavamo a largo e facevamo il bagno, poi tornavamo indietro. Quel poco di muscoli che ho, li ho fatti proprio con il canottaggio: è uno sport completo.

Si ricorda, più o meno, che orario aveva la scuola?

Domanda da cinquanta milioni (sorride)…Sarà stato dalle 8.00 alle 12.00-13.00. Alle elementari andavo alla scuola Giotto, in via Ugo Polonio. Essendo nato in gennaio mi avevano fatto fare l’esame di ammissione per passare direttamente in seconda. Ero abbastanza bravino. Mi ricordo che i numeri li ho imparati guardando i tram e i numeri delle abitazioni. A casa mi stavano abbastanza dietro, perciò ero abbastanza preparato per l’esame. Passando subito in seconda, ho guadagnato un anno.

E dove andava alle superiori?

Andavo al Da Vinci, ma siccome era in costruzione – dovevano alzarlo di un piano – il primo anno l’ho fatto al D’Aosta, in Piazza Chiesa Evangelica (oggi Largo Panfili n.d.r.); mentre l’ultimo al Nautico, perché il Da Vinci era stato bombardato. Quella volta il Leonardo Da Vinci era un istituto tecnico per geometri e ragionieri, adesso l’istituto per geometri è il Max Fabiani. Così sono uscito geometra…

La scuola iniziava a settembre o ad ottobre?

Non ricordo bene, so che ogni tanto si cambiava, c’erano tante variazioni: all’inizio c’erano quattro inferiori e quattro superiori, dopo hanno cambiato in tre e cinque. Comunque si facevano sempre otto anni.

Com’erano gli insegnanti?

Ce n’erano di quelli e di quegli altri (ride). Generalmente era una buona scuola, c’erano bravi insegnanti, però ce n’era uno che mi è rimasto proprio…dentro il cuore (sorride). Già il soprannome era tutto un programma: lo chiamavano “Bechin”, becchino, infatti si comportava in una maniera alquanto singolare, era il nostro insegnante di chimica. Io non avevo mai avuto esami ad ottobre. Un anno – non ricordo se era in seconda o terza superiore – avevo preso un brutto voto in chimica nell’ultimo trimestre.

Questa è una cosa che non dimenticherò mai: era l’ultimo giorno per poter essere interrogati per recuperare il voto. Un mio compagno di classe, un certo Carli, un ragazzo biondo che andava maluccio a scuola, alla domanda del professore: “Vuole essere esaminato?”, rispose di no – non voleva neanche tentare – allora dissi: “Professore, può interrogare me?”, lui mi rispose di no. Sulla pagella, invece del cinque che avevo preso, mi sono ritrovato un quattro.  Così ho avuto il mio unico esame ad ottobre.

Così ho avuto il mio unico esame ad ottobre.

Ho presente, anch’io ho avuto un’esperienza simile…

Io ero bravino a scuola. All’esame di ammissione avevo quasi la media del nove, poi ho avuto l’otto assoluto…insomma ho sempre avuto una buona media.

Mi ricordo che il passaggio alla bicicletta vera era abbastanza duro: costava parecchio, e tra la guerra e altre cose, a casa non si sguazzava nell’oro. Ogni volta mi dicevano: “Se passi con la media dell’otto ti compriamo la bicicletta”, e io ci riuscivo, però tra una cosa e l’altra si rimandava sempre l’acquisto all’anno successivo.

Mi ricordo che la prima bicicletta che avevo comprato da un amico, era di terza mano. L’ho presa con i soldini ricevuti in regalo. Costava 300 lire. Ero contentissimo di questo acquisto. Andare in bicicletta era uno degli sport che mi piaceva di più; ho fatto tante gite, in città mi muovevo sempre in bicicletta.

Quali erano i luoghi d’incontro dei giovani?

In Viale XX settembre c’era la massima concentrazione di giovani, poi ogni rione aveva i suoi punti d’incontro. Qui noi facevamo le passeggiatine, c’erano i ritrovi, poi più avanti, man mano che passava il tempo, si stava dietro alle ragazze, si facevano le famose vasche che andavano dall’inizio del Viale, all’albero dei Bechi, il famoso albero di Rossetti, che adesso purtroppo non c’è più…

Come mai l’hanno abbattuto?

Hanno detto che c’erano delle perdite di gas, che avevano rovinato le radici. Perciò lo avevano tagliato. Era proprio un monumento, quell’albero.

Andavate più al cinema o a teatro?

Più al cinema. Il cinema è il passatempo classico.

Quali film andava a vedere?

Un po’ di tutto, in particolare i film d’azione. Quando ero più piccolo c’erano i film propagandistici, di guerra; mi ricordo del film “Giarabub”. Giarabub era un’oasi in Africa dove erano andati volontari alcuni studenti universitari e la maggior parte di loro è morta. Sono stati anche lodati dagli inglesi per la resistenza che avevano fatto…Sono tristi storie di  guerra. Poi c’era Amedeo Nazzari, in “Luciano Serra pilota”, dove Nazzari era per l’appunto un pilota; c’erano degli aerei traballanti che comunque volavano.

guerra. Poi c’era Amedeo Nazzari, in “Luciano Serra pilota”, dove Nazzari era per l’appunto un pilota; c’erano degli aerei traballanti che comunque volavano.

Uno dei suoi attori preferiti?

Uno dei miei attori preferiti era Tom Mix, uno dei primi attori di western, come lo è stato dopo John Wayne. Mi ricordo che mia sorella – di otto anni più grande di me – era innamorata, quegli amori delle ragazzine, di Tom Mix; aveva tutte le sue foto, se le guardava e riguardava (ride).

I suoi fratelli cosa facevano?

Mia sorella Lucia aveva fatto il cosiddetto avviamento al lavoro, la scuola in Via Ruggero Manna; poi è entrata come impiegata in Comune, all’anagrafe, ed è rimasta lì fino alla pensione.

Mio fratello Romano, invece, ha studiato ragioneria al Carli e anche lui è poi andato a lavorare in Comune. È stato pure in guerra, in Germania, ha vissuto varie avventure, e alla fine è riuscito ad andare in pensione.

Mio fratello avrebbe potuto farmi lavorare in Comune come geometra, però, per me, andare in comune era la morte civile (sorride). Lui ha fatto una vita dura: è stato militare, è andato in guerra in Croazia, e poi si è fatto due anni di Germania, perciò ha avuto delle buone ricompense: gli hanno regalato sette anni, e in più ne ha guadagnati altri dieci perché avevano chiuso l’ufficio imposte comunali dove lui lavorava. Così è andato giovane in pensione. Ricordo che gli dicevo: “Però, facile così”(sorride), e lui: “Io ti avrei messo in Comune…”, ma io in quel periodo stavo lottando con la mia attività (Foto Omnia n.d.r.) appena iniziata, e continuo a farlo tuttora, ma sono contento di aver fatto questa scelta.

Com’era visto una volta il fotografo dalle persone comuni?

Il fotografo non era trattato molto bene. Ricordo che il mio collega De Rota – di dieci anni più grande di me – un giorno era ad un matrimonio e un signore gli ha detto: “Fotografo, ci faccia una foto!” – quasi detto con disprezzo – e lui:“Io sono De Rota, e non un fotografo” (ride). Mi è sempre rimasta impressa questa storia. Tutto dipende dall’educazione della gente. È giusto farsi rispettare.

Adesso si parla molto di privacy, anche nella fotografia; una volta era pure così?

Una volta si potevano fotografare i bambini, poi uno metteva le foto che voleva in vetrina e se a qualcuno non andavano bene, venivano tolte.

C’era sempre la legge che è tuttora in vigore, ovvero la 633 del 1941, quella sul diritto all’immagine. Adesso non si può nemmeno guardare la televisione con tutti questi volti coperti, sia dei bambini che di certi adulti. È proprio diventata una cosa esagerata.

Lei dei tre fratelli è quello più “artista”?

Non proprio: mia sorella era un bravo soprano e cantava molto bene. Mio papà Romano era Maestro di musica e lei è stata l’unica che ha seguito le sue orme, anche se da dilettante.

Ma il papà cosa faceva esattamente?

Ma il papà cosa faceva esattamente?

Mio papà insegnava il violino anche a casa. Lui era violinista, ma suonava anche il piano che era una meraviglia: era bravissimo. Aveva la musica nell’animo. Quando aveva cinque anni s’era fatto regalare un violino e ha cominciato a strimpellare con quello. Poi per un periodo è stato anche primo violino al Teatro Verdi di Trieste. Ha fatto molte composizioni.

In età abbastanza avanzata aveva vinto un’edizione del festival della canzone triestina, che si faceva alla birreria Dreher.

Nel 1919, dopo la fine della guerra, aveva vinto il concorso promosso dal giornale satirico “Marameo” – un giornale molto importante – con la canzone “I grigioverdi” che era legata al periodo della fine della prima guerra mondiale, e faceva così: “Mi voio i grigioverdi, mi voio un ufizial”. Mia nonna, la mamma di papà, la cantava sempre – era innamorata del figlio, logicamente.

Poi mio papà ha anche diretto alcune operette al Politeama Rossetti: “Pinocchio”, “Biberon” (ovvero “La casa innamorata”, musiche Carlo Lombardo e libretto di Renato Simoni. n.d.r.), e la compagnia che era stata di Cecchelin, dove c’era anche Jole Silvani.

Papà aveva pure una sua orchestrina al Caffè Seccesion, di fronte al Cinema Nazionale – a quel tempo c’erano tanti Caffè Concerto.

Com’era suo papà?

Mio papà era un po’ cocciuto, testardo. Agli inizi del Fascismo era simpatizzante di Mussolini, perché Mussolini aveva idee socialiste, essendo partito dal socialismo.

Papà, quando andava a suonare al Caffè degli Specchi, si metteva in camicia nera, ma in realtà quello era anche un obbligo.

Inoltre era pure anticlericale, per questo, quando Mussolini ha fatto la Conciliazione con la chiesa, non gli è piaciuto più e allora non ha voluto iscriversi al partito fascista – c’era la famosa tessera del pane, così la chiamavano – perciò ha perso molte occasioni di lavoro. Per noi è stata abbastanza dura andare avanti con la guerra e il papà disoccupato.

Suo papà la portava con sé a teatro?

Mi ricordo che andavo a vedere le operette e mi piaceva vederlo dirigere la sua orchestra con la bacchetta. Io non ho seguito molto la musica. Per diverse volte ho cominciato con lui a studiare pianoforte; avevamo il piano a casa e mio papà mi insegnava le scale. Non ne ero tanto entusiasta, poi naturalmente avevo altri impegni: la partita, gli amici, i giochi. Alcune volte trovavo una scusa per uscire, altre, invece, mio papà era impegnato. È andata così.

Ma suo papà che brani suonava a casa?

Di tutto, era veramente un piacere sentirlo al piano; aveva proprio la musica nel sangue!

Invece la mamma Caterina?

La mamma e la musica non andavano tanto d’accordo (sorride). Mi ricordo che l’unica canzone che sapeva era “Serbidiola”, ovvero l’inno austriaco: “Serbi Dio l’austriaco regno…”.

Ma lei stava a casa? Faceva la casalinga?

Quando i miei genitori si sono sposati, lei lavorava alle poste – era friulana, di Capriva. Mio papà era andato a suonare lì, e si sono conosciuti. Poi la mamma è venuta a Trieste e ha lavorato ancora un po’ di anni in posta, per dedicarsi in seguito alla famiglia.

Che cosa vi preparava per pranzo o per cena? Cosa mangiavate di solito?

Che cosa vi preparava per pranzo o per cena? Cosa mangiavate di solito?

Si mangiava pochino (sorride). Ricordo che andavo in macelleria ad acquistare un quarto e mezzo per brodo con un osso spongioso, che faceva venire il brodo abbastanza buono. A tavola eravamo in cinque, e altre volte in sette: con noi c’era anche una zia con la bambina.

Casa nostra era un porto di mare: arrivavano amici, conoscenti, i molti parenti che avevamo in Friuli – mia mamma era una dei quattordici fratelli – quindi c’erano cugini, cuginetti.

Spesso c’era qualcuno che veniva in ospedale a Trieste, e allora mia mamma faceva l’assistente e gli portava da mangiare. Ha fatto una vita veramente dura. Era brava. Aveva tutta la casa sulle spalle.

Ugo, c’è qualche piatto che le piaceva tanto?

I piatti particolari erano il brodo, risi in brodo, patate, cose così…ma il brodo andava per la maggiore (sorride).

E il piatto delle feste?

Erano i dolci; mamma faceva dei buoni dolci. Ricordo el strucolo de pomi (strudel di mele n.d.r.), lo faceva spesso perché era abbastanza economico.

Qualche volta, quando vado in Carso, e trovo un buon strudel di mele, penso a quello che faceva la mamma…con la pasta sottile e il ripieno, il più delle volte, di sole mele.

Un piatto che mi piaceva molto era il risotto di caperozzoli, non di vongole – adesso chiamano vongole tutto, ma i caperozzoli sono un’altra cosa, sono più delicati.

Ricordo che stranamente faceva sempre il riso e non la pasta, con i caperozzoli; non so perché ci mettevamo sopra il formaggio; ora se vedo mettere il formaggio…Invece si faceva così, in bianco e poi si metteva il formaggio, che non era sempre reperibile, perché costava abbastanza.

La mamma faceva anche il Presnitz, e quando lo preparava, prendevo il ripieno prima che lo mettesse dentro (sorride). Il brodo era proprio un classico…

Cosa si faceva per Natale?

Per Natale c’erano sempre grandi feste in famiglia, c’erano riunioni con gli amici. Mio papà aveva diversi amici e con le loro famiglie ci si vedeva spesso o da noi o da loro. A volte andavamo da un amico di papà che aveva una casa grande, e lì facevamo molti giochi. Erano veramente dei bei passatempi in famiglia, anche per noi che eravamo ragazzi. Mio papà e questo suo amico facevano l’ipnotismo ed erano bravissimi, specialmente l’amico di mio papà. Lui aveva la moglie che era sensibilissima e in più era anche abituata, perciò bastava che lui facesse “stoc” con le dita, che lei partiva. Erano cose da morir dal ridere! Questa signora – che era molto più giovane del marito e molto carina e simpatica – si metteva a cantare “L’amor è un pizzicor che pizzica il tuo cuor”, una canzone interpretata da Elsa Merlini (attrice nata a Trieste n.d.r.) nel film “Paprika”; e poi ballava alzando la gonna come nel film…erano cose divertentissime!

Questi signori avevano dei nipoti, anche loro molto abituati all’ipnotismo, un giorno l’amico di papà aveva detto a questi ragazzi: “Adesso, facciamo questa gara di nuoto”, e questi si sono buttati a terra e hanno iniziato a nuotare sul pavimento (ride). Un’ altra volta aveva detto: “Sentite che prurito avete addosso, siete pieni di pidocchi”, e questi hanno cominciato a grattarsi come matti (ride). Erano dei giochi divertentissimi, si passava bene il tempo, c’era gente di tutte le età: bambini, piccoli, grandi, adulti. Ricordo con piacere queste riunioni in famiglia.

L’inverno com’era?

Era freddino dormire nelle stanze fredde, l’unico ambiente riscaldato era la cucina (sorride). Insomma…ci si conservava benino.

E la neve?

La neve era fantastica. Nell’inverno del ’39-’40 siamo rimasti quindici giorni a casa da scuola, perché la città era innevata in una maniera impressionante. Andavamo giù con le slitte per via Pietà; ci divertivamo tanto. La neve era proprio fantastica!

Però l’abbigliamento era quel che era…

Chiaramente. Quando ero più grandino avevo rimediato un paio di stivali di mio nonno; erano stivali normali, quelli che si usavano allora, e io ci avevo messo un po’ di grasso sopra in modo tale da non far passare la neve.

La Bora era forte?

La Bora era forte, ma anche quella piaceva molto, e piace ancora.

Mi vengono in mente le lattaie, che da Basovizza scendevano a piedi verso Trieste per vendere il latte…era un lavoro faticoso, che ora nemmeno immaginiamo.

Mi vengono in mente le lattaie, che da Basovizza scendevano a piedi verso Trieste per vendere il latte…era un lavoro faticoso, che ora nemmeno immaginiamo.

Sì. Noi avevamo anche “la donna dei ovi”; era una signora che arrivava da Monte di Capodistria.

Si alzava alle tre del mattino e con una cesta enorme sulla testa, contenente frutta, verdura e uova prodotte nelle zone, percorreva tutta la strada a piedi fino al vaporetto, poi lo prendeva e arrivava a Trieste dove cominciava a fare il giro per le case e arrivava da noi. Ricordo che in cucina avevamo una poltrona e questa signora, piuttosto grossa, si sedeva lì. Mia mamma le preparava un caffè e lei tirava giù questa cesta dove c’erano pesche, piselli, uova, tutte cose buone, fresche, genuine. Questa è la vita che faceva; poi alla sera tornava a casa su per il monte.

Cosa si ricorda invece dei mussoli (molluschi)?

Dei mussoli ricordo poco; li ho mangiati qualche volta, quando ero più grandino. Erano buoni, sì, ma la gente aveva proprio una passione per questi mussoli. Erano per tutte le classi sociali, non solo per la povera gente: ricordo che tante persone elegantissime si calavano, prendevano un mussolo e via, in bocca. Era un fenomeno, questo dei mussoli, un po’ come le caldarroste: una tradizione che continua non solo da noi. Questa dei mussoli, invece, era proprio una nostra caratteristica. Che profumino…

Una volta abbiamo fatto una festa in maschera tra di noi. Eravamo una ventina d’amici, che spesso andava in gita in bicicletta. C’erano i due fratelli Catarini, che abitavano in Borgo Teresiano; avevano uno di quei vecchi appartamenti con grandi stanze. Con loro stavano la mamma e una zia. Quando c’era qualche festa si andava a casa loro, si toglievano via i letti, l’armadio lo si metteva da una parte (sorride), così da avere due grandi stanze dove ballare e giocare. Queste due signore anziane – per noi sembravano vecchie, anche se avevano sulla cinquantina (ride) – andavano in cucina, in questo modo avevamo tutto lo spazio per noi.

Una volta abbiamo fatto una festa in maschera. Mi ricordo che si cercava nelle soffitte, qualcosa da mettersi addosso.

Io mi ero vestito da Charlie Chaplin, da Charlot, con la bombetta – ho anche una foto.

La Cavalchina invece?

Sono andato a fare qualche foto alla Cavalchina, era uno dei balli più importanti di Trieste; io non la frequentavo più di tanto.

Era frequentato da tutte le persone o da quelle più in?

Sì, da quelle più in.

Com’era la situazione durante il periodo degli Alleati?

Nell’immediato dopo guerra, la situazione a Trieste era ancora un po’ difficile. Nel maggio del 1945 c’è stata l’occupazione di Tito e ancora dopo per le strade c’erano molti tafferugli.

A Trieste c’era il famoso partito comunista giuliano che voleva che la città fosse sotto la Jugoslavia. Questo partito si era staccato dal partito comunista italiano, dando vita ai cosiddetti slavo-comunisti.

Dall’altra parte, invece, c’erano dei ragazzi e non solo, che si battevano per l’Italia – avevano una specie di centrale in Viale XX settembre, al Caffè Venezia. C’erano spesso e volentieri degli scontri, delle aggressioni, da una parte e dall’altra; molte volte anche super esagerate con morti e feriti. Ricordo la manifestazione del 5 maggio del ’45, quando c’era ancora Tito, che ha portato a quei morti in via Imbriani.

Dopo l’occupazione di Tito la gente aveva paura di manifestare, di scendere in piazza e tutto è andato avanti così fino al 27 marzo del ’47, data in cui la città si è risvegliata.

Il rione di San Giacomo era detto Stalingrado, perché era abitato da molti operai, la maggior parte di ispirazione slavo-comunista. Avere in tasca un giornale italiano come “La voce libera” o “Il Piccolo”, voleva dire rischiare.

Ritornando al ’47, la Lega Nazionale aveva raccolto tanti iscritti. Un giorno c’era una manifestazione in Corso (oggi Corso Italia n.d.r.), dove la gente cantava “Fratelli d’Italia”, sventolava la bandiera italiana; ad un certo punto sono venuti gli americani e hanno organizzato un bel pestaggio con i loro bastoni di legno – dei lunghi manganelli migliori di quelli di gomma: fanno sangue, ma fanno meno male, mentre quelli di gomma non feriscono tanto, ma fanno male all’interno.

E cos’era successo quel giorno?

Da poco era stato firmato il trattato di Parigi, e noi eravamo scesi verso il Corso per andare in Piazza Unità con le bandiere. Davanti al negozio Beltrame (oggi Pittarello) c’è una ringhiera di metallo, è dietro a quella mi sono riparato. Sulla strada c’era un ragazzo con la bandiera, ad un certo punto la polizia lo ha iniziato a picchiare e la bandiera e caduta per terra. Io mi sono allungato per prenderla e ho iniziato a sventolarla. Sono arrivati questi americani – uno alto due metri e mezzo (sorride) – e con i loro manganelli cercavano di mandarmi indietro.

Ho visto che sulla loro jeep c’era una cinepresa e stavano filmando la manifestazione, e quando questo americano è venuto da me, ha iniziato a picchiarmi…Chissà dove sarà questo filmato, sarebbe bello vederlo (sorride). Sono caduto a terra tutto insanguinato e lui mi ha scavalcato e ha proseguito avanti. La polizia civile, che era in buone relazioni con noi, mi ha portato in ospedale.

Com’è andata a finire?

Ricordo che avevo una maglietta gialla, mezza insanguinata…il legno ti apre bene, ma per fortuna solo in superficie. In ospedale, mentre aspettavo, c’era un ragazzino su una barella che mi ha chiesto cosa mi fosse successo e poi io gli ho fatto la stessa domanda. In quel momento è venuto l’infermiere e lo ha girato: aveva tre fori nella schiena, coltellate fatte con un piccolo coltello. Lo avevano ferito, perché, dopo averlo fermato a San Giacomo e avergli chiesto i documenti, lui aveva tirato fuori la tessera della Lega Nazionale; per questo lo avevano punito. Ricordo che gli avevo lasciato la bandiera. Ecco, questo era il clima in cui si viveva. Era una continua battaglia.

Nel periodo degli Alleati c’era molta musica jazz, swing?

Sì, abbastanza, ma quasi sempre negli ambienti dedicati a loro e alle “segnorine”, così venivano chiamate le ragazze che si facevano accompagnare dagli alleati.

Gli americani erano simpatici, mentre gli inglesi un po’ meno. Mi ricordo che proprio quel giorno, la sera stessa dello scontro avvenuto nel Corso, gli inglesi avevano fatto un ballo alla Ginnastica Triestina e c’erano delle ragazze che andavano a ballare con loro, però non erano tanto ben viste. Io avevo in testa un turbante – per via di ciò che mi era successo al mattino – e scendendo via Ginnastica, proprio sotto alle mie finestre, ho visto qualcuno che fischiava e un altro che si toglieva il cinturone e iniziava a picchiare in giro. Eravamo in portone e guardavamo fuori cosa stava accadendo. Volevo uscire, ma mia mamma mi ha detto: “No, no, te ga ciapà abbastanza oggi…”

Come avete vissuto la nascita della televisione?

La nascita della televisione è stato un evento importante, solo che comprare un televisore costava troppo, per cui si andava da un nostro amico a guardare “Lascia o raddoppia?” con Mike Bongiorno. Questo programma televisivo è stato un fenomeno! Il giovedì, alle nove di sera, la città era deserta, tutti i bar avevano il televisore, le case e i locali erano peni, c’era un silenzio pazzesco, non giravano macchine…vedere “Lascia o raddoppia?” era un rito. I cinema infatti non lavoravano, perciò avevano preso dei grandi televisori e li avevano messi di fianco allo schermo, per cui dopo aver visto il film si guardava Mike Bongiorno. Questa cosa è durata parecchio.

La nascita della televisione è stato un evento importante, solo che comprare un televisore costava troppo, per cui si andava da un nostro amico a guardare “Lascia o raddoppia?” con Mike Bongiorno. Questo programma televisivo è stato un fenomeno! Il giovedì, alle nove di sera, la città era deserta, tutti i bar avevano il televisore, le case e i locali erano peni, c’era un silenzio pazzesco, non giravano macchine…vedere “Lascia o raddoppia?” era un rito. I cinema infatti non lavoravano, perciò avevano preso dei grandi televisori e li avevano messi di fianco allo schermo, per cui dopo aver visto il film si guardava Mike Bongiorno. Questa cosa è durata parecchio.

Ricordo che il primo televisore me lo aveva regalato un amico, che ne aveva preso uno più serio; era un televisore che aveva un metro di profondità (sorride), tutto di legno, con soltanto il primo e il secondo canale.

Ogni tanto si bloccava e allora bisognava dargli un pugno e così ripartiva. Eravamo sposati da poco, stavamo in via Sinico, come poltrone avevamo due sedie a sdraio – quelle classiche da bagno in tela – e questo televisore; quando si bloccava dovevo alzarmi, poi ritornare a sedermi. Per evitare ciò ho adottato una scopa, che tenevo vicino a me, e ogni tanto, quando il televisore non andava, gli davo un colpo. Questo mi è rimasto molto impresso (ride).

Oltre “Lascia o raddoppia?” quali erano gli altri programmi che guardava?

Un po’ di tutto, non ero uno di quelli patiti per la televisione.

Si ricorda i varietà del sabato sera?

Sì, mi ricordo dei varietà. Ce n’era uno con Delia Scala, che era tutto da ridere. A quel tempo c’erano dei balletti e siccome Delia Scala era troppo audace, le avevano messo delle calze a righe bianche e grigie – non so di che colore erano in realtà: la tv era in bianco e nero – invece delle calze normali.

Poi c’era Jula De Palma che aveva cantato “Tua”, una canzone troppo coinvolgente; ricordo anche questa canzone (“Perfidia” n.d.r): “Tu, se un dì con Dio parlar potrai, saprai da Dio con quanto, ma quanto amor io ti adorai. Io credevo al paradiso sol perché volevo bene a te…” cantata da Nilla Pizzi. Questo brano ha fatto infuriare il Vaticano. C’erano delle censure assurde, c’erano addirittura degli elenchi di parole che non si potevano pronunciare, perché poteva esserci un doppio senso.

Ora, invece, le cose sono cambiate, si sente e si vede di tutto e di più – e non è neanche questo un bene.

https://www.youtube.com/watch?v=CSirpxAjbt4

Si ricorda qualcosa dei presentatori televisivi di una volta?

C’era Mike Bongiorno e Nunzio Filogamo, che era favoloso: “Amici, vicini e lontani…buonasera!” – così diceva. Avvicinandoci ai tempi nostri, ricordo Corrado. Lelio Luttazzi l’ho visto in qualche programma televisivo, prima non avevo avuto l’occasione di apprezzarlo; mi è dispiaciuto molto non averlo conosciuto.

La prima volta che ho sentito parlare di lui è stato al mare: allora c’era il bagno (stabilimento balneare n.d.r) Excelsior – ora non c’è più – e per andarci c’erano due modi: il primo era quello di prendere il biglietto ed entrare, il secondo era prendere l’abbonamento al bagno Balilla – prima di arrivare alla trattoria lo Squero, sulla spiaggia, in un angolino, c’era una costruzione di legno, quello era il bagno Balilla, che era di pochi metri quadrati – che aveva un vantaggio: era vicino al bagno Excelsior.

Per cui noi andavamo al bagno Balilla e poi o a nuoto o passando il muro con il filo spinato, si arrivava, senza bagnarsi, dall’altra parte. Al bagno Excelsior si ritrovavano moltissimi ragazzi più grandi di me; un giorno ho sentito che dicevano: “Hai sentito Lelio? Ha fatto una nuova canzone!”, e canticchiavano: “Non andare al bagno, sono come un ragno”; ciò mi è rimasto impresso, poi non ho più sentito questa canzone.

Cosa mi dice dei costumi da bagno?

Ricordo che i ragazzi erano tutti dei fustini, e le mule (ragazze n.d.r) con i loro costumi… C’era il divieto di avere lo slip con un’altezza ai fianchi inferiore ai cinque centimetri. Siccome gli slip li cuciva di solito la mamma ed erano in tela, non superavano i due-tre centimetri, erano abbastanza sottili. Mi ricordo che i vigili urbani misuravano con il centimetro i cinque centimetri del costume.

Per non prendersi la multa, tutti mettevano sopra allo slip un paio di shorts e prima di andare in acqua se lo tiravano giù e poi, usciti, se li rimettevano.

Alle donne era anche proibito andare in bicicletta in calzoncini corti (ride), ma con la gonna si poteva…si alzava (ride). Mia sorella era stata fermata dai vigili e aveva preso la multa, perché era – appunto – in calzoncini. Certe cose oggi sembrano impossibili. Questa degli slip me la ricorderò sempre…I vigili che giravano con il centimetro e ti davano la multa. Lo slip con meno di cinque centimetri era uno scandalo! (ride).

Si ricorda di qualche negozio storico di Trieste?

C’erano tanti negozi di stoffe: Galtrucco, in piazza Goldoni, Oehler, dove oggi c’è Coin, Monti, Beltrame confezioni. Era pieno di negozi di tessuti, perché i vestiti si facevano a casa.

Poi c’era Frenez – poi diventato Giacomello – il più bel negozio di giocattoli di Trieste. Quante ore passate davanti alla vetrina, sulla via San Nicolò, a guardare i trenini elettrici della Marklin…mamma mia! Costavano carissimi e mio papà voleva sempre comprarmeli, ma non ci riusciva mai. C’era uno zio che mi aveva comprato due trenini, ma di quelli piccoli con la molla, molto rustici. Questo zio, quando è rimasto vedovo, ha abitato per un po’ da noi. Era innamorato di me, veniva a prendermi a scuola e mi portava gli autini. Un giorno mi aveva preparato tutta un’impalcatura con le rotaie, in camera da pranzo – così si chiamava il soggiorno, che poi si usava solo per pranzare con qualche ospite di riguardo, tutto il resto avveniva sempre in cucina. Aveva caricato i due treni e li aveva fatti partire; ricordo che questi non riuscivano ad andare in salita. Però era bello! Un’altra volta mi aveva fatto, con dei cartoni piegati, una pista che andava su e poi ritornava giù; si mettevano gli autini in alto, se li lasciava partire in corsa libera e si vedeva chi arrivava per primo.

La passeggiata della domenica?

Certe volte si andava in Carso: c’erano una specie di Osmize, non come quelle di oggi, dove si prendeva soltanto da bere, io probabilmente prendevo dell’acqua; mentre il cibo lo si portava da casa. Spesso si mangiavano uova sode con il radicchio.

In che occasione ha conosciuto sua moglie Bruna Iaculin?

In che occasione ha conosciuto sua moglie Bruna Iaculin?

Mia moglie l’ho conosciuta al lavoro. Io avevo fatto il censimento, avevo censito le persone. Dopo c’è stata una seconda fase in cui è stata fatta la revisione di tutte le schede e di tutto quello che si era rilevato, per controllare se andava bene, ed eventualmente si chiamavano quelli che avevano scritto i fogli. In questa occasione avevano fatto un ufficio apposito alla Fiera di Trieste, in un capannone a destra. Era il 1951 ed eravamo sotto il GMA (Governo militare alleato); nel 1952 si è proceduto alla revisione e io ho continuato a lavorare là. In questa seconda fase la mia futura moglie è stata assunta come dattilografa. Si lavorava assieme e lì c’è stato…l’incontro.

Quant’è cambiato Ugo Borsatti nel tempo?

Nulla! (ride)

Ringrazio di cuore Ugo Borsatti per questo tuffo nel passato.

Nadia Pastorcich ©centoParole Magazine – riproduzione riservata.

Per chi volesse approfondire l’Ugo Borsatti fotografo, qui un’altra intervista: Per prima cosa la passione: Ugo Borsatti