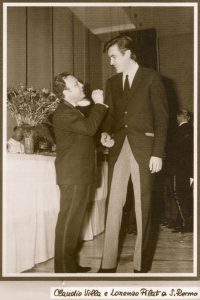

Lorenzo Pilat, detto Pilade, è un cantante e compositore italiano. Ha partecipato alla prima edizione del Festivalbar, al Festival di Sanremo sia come autore che come cantante, ha vinto un Grammy Award e ha scritto molte canzoni in dialetto triestino e molti successi in lingua italiana, come “Fin che la barca va”(cantata da Orietta Berti) “Quanto è bella lei” e “Vino amaro” (cantate da Gianni Nazzaro), “Rose nel buio” e “Alle porte del sole” (cantate da Gigliola Cinquetti). Da ricordare anche la canzone “Alla fine della strada”, di cui è stata fatta una versione in inglese, dal titolo “Love Me Tonight”, cantata da Tom Jones.

Prima bisogna stabilire cos’è una canzone. La canzone è nata come una specie di volgarizzazione di quello che c’era già. Ai tempi che furono c’erano dei bravissimi autori di musica, come ad esempio Giuseppe Verdi. Nonostante le opere (‘Traviata’, ‘Rigoletto’, ‘Trovatore’) di Verdi siano delle tragedie, la sua musica è comunque melodica; lui è il re della melodia. Nei suoi lavori, la musica si adatta al testo; basti pensare a quanto spesso si senta una parola che viene ripetuta per più volte.

Poi è nata l’operetta, che era una volgarizzazione dell’opera. All’inizio si diceva che era inferiore come potenza, però, al contrario dell’opera, i temi erano più allegri. Basta vedere “Cin Cil La” o “La vedova allegra” di Franz Lehár; i suoi valzer sono molto belli, per non parlare di quelli degli Strauss, dove la melodia è travolgente. Sono imbattibili!

Successivamente è venuta fuori la canzonetta, che aveva un po’ il sapore dell’operetta – per esempio le canzoni triestine sono con i mezzi toni come le operette. La melodia italiana di Verdi combatteva le melodie astruse di Bach, Mozart e Beethoven, un po’ come oggi si combattono i cantautori. Io ho scritto le canzoni: “Fin che la barca va”, “Quanto è bella lei”, “Alle porte del sole”, “Vino amaro”: tutte queste racchiudono la melodia.

Che cos’è, allora, la melodia?

Che cos’è, allora, la melodia?

Ecco, scopriamo allora che cos’è la melodia. La melodia è una cosa che si ricorda, mentre il ritmo si tende a dimenticare. I grandi della musica classica, come Mozart, Bach, Beethoven, erano indubbiamente dei geni; il linguaggio musicale che usavano era però complesso e quindi non poteva essere capito da tutti; loro esibivano le loro conoscenze, facevano delle divagazioni, senza preoccuparsi del fatto che fossero ascoltabili o meno. Verdi era qualcos’altro: lui si rivolgeva alla gente; e, purtroppo, era considerato un minore. Ho fatto questi paragoni perché anche nella canzonetta – composta da una strofa e un ritornello – c’è stata una variazione, e siamo arrivati alle canzoni dei cantautori, che non hanno nulla di melodico.

Rispondo alla domanda che mi hai fatto all’inizio: per fare una canzone si parte da “Mi sono innamorato di Marina” a “Fin che la barca va”. Se io canto per un pubblico numeroso le canzoni di De Gregori o di Enrico Ruggeri, qualcuno potrà apprezzarne il testo, ma molte volte non si ricorderà la musica. Spesso questi cantautori non hanno nemmeno una bella voce: puntano tutto su parole piuttosto elaborate. Ma per questo abbiamo già gli autori francesi, come Brassens, Brel, e tanti altri. Per interpretare la melodia, invece, ci vogliono dei cantanti che abbiano una bella voce; ci vuole Claudio Villa. Se non si può avere Claudio Villa, almeno Adriano Celentano. I cantautori si comportano come gli autori delle opere che ho nominato prima, cioè costringono la musica ad adattarsi al testo, e il risultato è una musica forzata, che difficilmente si ricorda.

Io sono stato in America per prendere il ‘Grammy Award’ – uno dei più prestigiosi premi degli Stati Uniti – che ho vinto per aver superato il milione di esecuzioni radiofoniche con la canzone “Love me Tonight” (in italiano ‘Alla fine della strada’), cantata da Tom Jones. Mi ricordo che, appena arrivato, mi avevano detto: “Italiano ya?…Marina?” Ecco, loro conoscevano l’Italia per ‘Marina’ [una canzone di Rocco Granata nds]; con ciò voglio dire che se uno va in America per fare il cantautore è inutile, perché loro hanno già Bob Dylan. Hanno quelli che fanno le ballate, il Country, lo Swing… insomma, hanno tutto!

Non si può andare lì a vendere ciò che già posseggono; se si vuole avere successo con le nostre canzoni e guadagnare dai diritti d’autore, si deve fare quello che loro non hanno, cioè la melodia italiana; come la musica napoletana, che è fatta di melodia, le più belle melodie che possiamo trovare nelle canzoni: “O sole mio”, “Torna a Surriento”, cantate anche da Elvis Presley. In America vogliono questo! Portare una cosa che hanno già, è come andare a vendere i tappeti in Persia.

Quindi bisognerebbe puntare sulle caratteristiche locali?

Esatto! Penso che è quello che si dovrebbe fare anche a Trieste: bisognerebbe insistere su quello che si ha. Ad esempio, portare qui artisti come Bruce Springsteen ha reso sicuramente felici molti suoi fan, ma secondo me, dal punto di vista turistico, a Trieste, non ha portato un granché: chi segue un idolo generalmente non si ferma a visitare la città dove c’è il concerto.

La stessa cosa credo che valga per il Capodanno in piazza: chiamano gente di fuori. Il Capodanno è una festa del popolo; l’unica protagonista è la gente. Io ho fatto diversi concerti di Capodanno e cantavo prima di mezzanotte, perché più tardi nessuno ti ascolta, neanche se sei Celentano; al massimo ascoltano le prime canzoni e poi vogliono allegria, confusione. L’ideale sono le marcette o canzoni come “Brasil” o “Fin che la barca va”; che coinvolgono tutti e permettono di ballare. Spendere soldi per dei cantanti che vengono da fuori, per fare il Capodanno, è sbagliatissimo; come ho già detto prima, bisogna puntare sugli artisti locali.

Cosa consiglia per incrementare il turismo a Trieste?

Innanzitutto bisognerebbe valorizzare il territorio e i prodotti locali. Si potrebbero inventare degli slogan accattivanti per i turisti, ad esempio: “Mangiate i ‘capuzi’ (crauti) che fanno bene!” Oppure la “Jota xe bona” (la ‘Jota’, la minestra, è buona). Anche il mare è un’attrazione turistica, perciò facciamo delle cose belle sul mare. Serve allegria! Facciamo in modo che in ogni locale ci sia della bella musica, e non rumori: usiamo chitarre acustiche, cerchiamo di cantare in italiano, possibilmente anche qualche canzone triestina; così il turista che viene qui a Trieste, viene travolto dall’allegria e si ferma qualche giorno in più.

Noi non abbiamo bisogno di notorietà, come notorietà abbiamo il mare ed è la cosa più bella che ci possa essere al mondo; se Milano avesse il mare sarebbe la capitale d’Europa, e noi, che ce l’abbiamo, non lo valorizziamo. Il turismo non risolve completamene il problema della crisi, però aiuta, aiuta molto! Una città che ha il mare deve puntare sul turismo.

Il mondo cambia in continuazione. Secondo lei, anche Trieste è cambiata nel tempo?

No, io la vedo sempre uguale. Lo ripeto, secondo me, bisognerebbe mettere della musica in giro per Trieste: renderebbe la città più accogliente. I turisti, alla sera, non possono limitarsi ad andare in ristorante e poi in albergo: ci dev’essere qualcosa che li intrattenga, che li diverta, e la stessa cosa vale per il cittadino. Sarebbe bello se nei ristornati ci fosse della buona musica, perché le famiglie non possono andare in discoteca: è una cosa per giovani. Trascorrendo una piacevole serata musicale, sia il turista che la famiglia si fermano di più e consumano di più, quindi questa sarebbe una soluzione per la città. Purtroppo la musica e i musicisti non vengono considerati molto: la politica sembra essere il fulcro di tutto, ma non è vero. Forse non tutti i sindaci e i vari assessori che si sono susseguiti si sono resi conto che, oltre a fare grandi opere pubbliche, prima di tutto, bisognerebbe rendere la popolazione felice; qui a Trieste ormai un sorriso si vede difficilmente.

Sicuramente a contribuire all’isolamento delle persone sono stati anche la macchina – ora non è più un lusso, è una necessita – e i cellulari. Una volta, se serviva comunicare, bisognava usare il telefono a gettoni e per raggiungere il luogo dove volevi andare si camminava: dal punto di vista umano abbiamo perso molto, mentre da quello tecnologico siamo andati avanti – basta vedere il computer. Io non voglio criticare le nuove tecnologie, semplicemente sto dicendo che bisognerebbe saperle usare con equilibrio. Chi di dovere dovrebbe stimolare i cittadini, dovrebbe inculcare la storia della città ai giovani: se non viene rammentata, vuol dire che tutto ciò che è stato fatto dai nostri predecessori non è servito a niente. Bisognerebbe ascoltare i racconti delle persone più anziane mantenendo, pur sempre, lo sguardo verso il futuro.

Secondo lei, il sindaco “modello”, cosa dovrebbe fare?

Dovrebbe stare in mezzo alla gente, per capire i problemi che ci sono. Sono proprio i piccoli problemi, quelli della vita quotidiana, a dover essere risolti per primi, proprio perché sono piccoli e ci si mette meno tempo; dopo averli risolti si può pensare a quelli più grandi e più impegnativi, che non si possono sistemare subito.

Già da piccolo sentiva una certa passione per la musica?

Beh, non ricordo molto di quand’ero piccolo. So soltanto che, quando mia mamma mi teneva in braccio e io sentivo della musica, muovevo il dito, come fa un direttore d’orchestra. La musica la sentivo, anche se non avevo una gran voce: me la sono coltivata con il tempo; quando mi hanno tolto le tonsille ho dovuto iniziare a cantare di gola.

Qual è la cosa che si ricorda di più della sua infanzia?

Il più bel ricordo che ho, è di quando avevo quattordici anni. Ho cantato in chiesa un pezzo del credo; il coro faceva tutta la preghiera, e poi cantavano i ragazzi ed io ho fatto, da solista, un breve passaggio. Tutte le donne presenti sono scoppiate in lacrime per l’emozione, e hanno detto “Chi xe quel picio che canta?” (‘Chi è quel bambino che canta?’). È stata la mia più grande emozione e mi ha dato lo stimolo per avvicinarmi all’ambiente musicale.

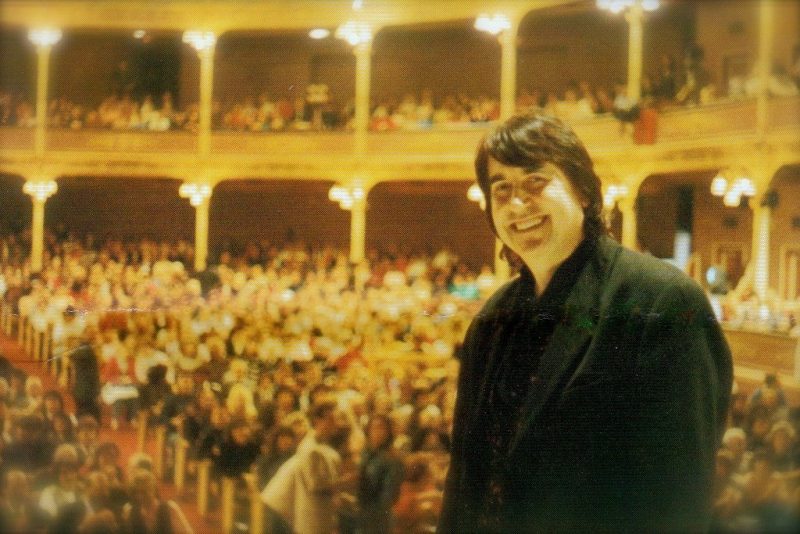

Com’è il suo rapporto con il pubblico?

Ho sempre un grande rispetto per il pubblico. Le prime volte, quando partecipavo ai concorsi, non guardavo la gente; ero emozionantissimo. Penso che l’emozione sia un segno di serietà, perché dimostra il rispetto che si ha per chi ti sta davanti e ti ascolta. Io ho imparato a fare le cose bene e infatti questo comportamento mi ha premiato: il pubblico mi apprezza ancora oggi. Vuol dire che ho sempre continuato sulla strada giusta.

Quand’era ragazzo, dove si esibiva?

Quand’era ragazzo, dove si esibiva?

Ho cominciato alla birreria ‘Dreher’ di Trieste; era un posto molto grande e sempre pieno di persone. È difficile cantare in un posto affollato: la gente parla, beve, mangia, ride, e sostanzialmente non ascolta le canzoni. Allora io ho trovato alcuni trucchetti per attirare l’attenzione del pubblico: facevo finta di cadere dalle scale, facevo finta che mi cadesse la chitarra, il microfono; insomma, ne inventavo di tutti i colori. A volte dopo un paio di canzoni me ne andavo e la gente, a quel punto, chiedeva il bis, ma non perché la canzone era piaciuta, bensì perché avevo cantato troppo poco. Alla fine, grazie a questi stratagemmi, il pubblico mi seguiva. L’orchestra, che suonava tutto il giorno, non veniva apprezzata; il cantante sì. Mi ricordo che il direttore d’orchestra, per invidia, mi faceva dei dispetti: spegneva gli altoparlanti, spostava qualcosa, ma io riuscivo a risistemare tutto prima della mia esibizione. Ecco, sono diventato un uomo di spettacolo grazie a questa gavetta.

Lei è andato da giovane, per un periodo, a vivere a Milano. Cosa si ricorda di quell’esperienza?

L’esperienza di Milano mi ha fatto diventare un poco più ‘ometto’. Vivere a Milano è completamente diverso che vivere a Trieste; città che trovo molto provinciale. A Milano non c’è tempo per parlare, si lavora e basta. Lì si pensa solo a produrre, al lavoro, lavoro, lavoro, e non c’è tempo da perdere: si mangia in piedi, si pranza al bar, in poco tempo, e poi si ritorna a lavorare. Stando a Milano, il mio cervello s’è abituato a progettare sempre cose nuove; continuo anche adesso ad inventare un sacco di cose, a scrivere canzoni, ad organizzare degli spettacoli. Purtroppo, a volte, i progetti, che ho in mente e che presento non vengono poi finanziati.

Com’è stato lavorare con Adriano Celentano?

Com’è stato lavorare con Adriano Celentano?

Anche quella è stata un’esperienza; ho imparato molte cose. Celentano ha un bel caratterino … mi ricordo di una serata ad Imperia fatta assieme a lui. Io ho cantato alcuni brani, tra cui anche la canzone del mio nuovo disco, “Charlie Brown” – una canzone inglese tradotta in italiano. È venuto giù il teatro: bis, bis! Ho guardato dietro le quinte e c’era Celentano che doveva cantare dopo di me; l’impresario mi ha guardato e mi ha detto di fare un altro pezzo. Allora sono uscito di nuovo e ho iniziato a cantare “Il blues del mandriano” – un brano per niente facile: ci sono tanti gorgheggi e falsetti da fare – e mi hanno chiesto un’altra volta il bis. Il pubblico voleva le canzoni melodiche, con un ritmo, che cantavo io, non quelle di Celentano. Non è per falsa modestia che dico questo, ma è andata proprio così! Dopo aver cantato le canzoni sono tornato dietro le quinte, perché doveva uscire sul palco Adriano … il quale mi ha detto di cantare di meno, perché se no lui avrebbe fatto fatica a stare al passo. Sarei potuto diventare un suo rivale e per questo faceva in modo di accontentare tanti cantanti emergenti, concedendo loro piccoli spazi, senza sostenere nessuno in particolare; ma questo è un atteggiamento dispersivo e, in realtà, non si aiuta nessuno.

Sì, l’ho conosciuto a Viareggio. Ma non abbiamo avuto rapporti: lo conoscevo così, come artista, non come amico; lui rappresentava un’altra epoca.

Partecipare alla prima edizione del ‘Festivalbar’ nel 1964, com’è stato?

Beh, ho vinto il ‘Festivalbar’, perché conoscevo bene l’ambiente, ne ero coinvolto. Il signor Vittorio Salvetti mi ha ‘usato’ – nel senso buono della parola – per dare credibilità a quel Festival; ero una specie di suo collaboratore. Come si può immaginare, una manifestazione ha un suo costo, e quindi bisogna trovare degli sponsor; Salvetti aveva trovato lo sponsor Moccia, che vendeva la ‘Sambuca Greca’. I rappresentanti della Moccia regalavano ai locali alcuni dischi in cambio dell’acquisto della ‘Sambuca Greca’. Salvetti otteneva i dischi gratuitamente, dalle case discografiche, che poi vendeva ai ‘jukeboxisti’; tutto questo era un buon affare.

Da lì, Salvetti ha iniziato a vendere il ‘Festivalbar’ e questo è diventato un affare ancora più grande. Ogni casa discografica portava il proprio alfiere al festival, che era un’ottima vetrina per farsi conoscere attraverso la televisione; allora, un passaggio televisivo voleva dire vendere tanti dischi. A quei tempi il ‘jukebox’ stava scomparendo, e si è trovato un nuovo sistema per pubblicizzare i nuovi talenti: il ‘Festivalbar’. Successivamente il Festival ha cominciato ad avere molto successo nelle piazze; la gente accorreva per vedere i cantanti, e si riusciva ad avere la stessa pubblicità che si otteneva attraverso la televisione. Il ‘Festivalbar’, da evento puramente discografico, è diventato uno spettacolo ambulante con un grande seguito.

Io ho partecipato alla prima edizione del festival ad Asiago e, siccome ho vinto, Salvetti mi ha fatto entrare nella casa discografica di Celentano; però Celentano aveva una casa discografica improntata solo su suo nome, perciò non aveva l’interesse a sostenere e pubblicizzare cantanti sconosciuti, mandandoli in televisione. Le altre case discografiche funzionavano in modo diverso: offrivano alla Rai il passaggio di un grande nome e questa in cambio pubblicizzava un cantante emergente.

Lei ha partecipato anche al Festival di Sanremo, sia come cantante che come autore. Cosa ne pensa di questo festival?

Lei ha partecipato anche al Festival di Sanremo, sia come cantante che come autore. Cosa ne pensa di questo festival?

Il Festival di Sanremo è nato con la Rai. Inizialmente gli autori proponevano le canzoni e un cantante le cantava; di solito c’erano pochi cantanti che cantavano più canzoni. Mi ricordo che c’erano Gino Latilla, Carla Boni, Achille Togliani, e altri. Negli anni seguenti, la stessa canzone veniva cantata da un personaggio famoso e da uno emergente. Si facevano tre serate: due eliminatorie e poi la serata finale. Le canzoni duravano intorno ai due minuti e mezzo. Oggi si è dato spazio a cantautori che presentano brani lunghi, magari con buoni testi, che non richiedono grande vocalità e non sono melodici.

Penso che il Festival di Sanremo sia diventato più uno spettacolo che una manifestazione musicale: le canzoni non vengono esaltate, viene dato più spazio agli ospiti e agli interventi comici. Per non parlare dei presentatori che, a volte, esagerano con la loro presenza e con qualche battutina fuori luogo; bisognerebbe tener conto che il Festival di Sanremo è in mondo visione: non si può fare quello che si vuole. Il compito dei presentatori è quello di presentare le canzoni e basta, come faceva Mike Bongiorno. Poi non riesco a capire la necessità di fare cinque serate che durino fino a tarda notte… è controproducente. Una volta le canzoni erano molto melodiche e quindi si memorizzavano facilmente; la gente cantava i brani che sentiva, subito dopo il festival. Oggi questo non succede più!

Penso che il Festival di Sanremo sia diventato più uno spettacolo che una manifestazione musicale: le canzoni non vengono esaltate, viene dato più spazio agli ospiti e agli interventi comici. Per non parlare dei presentatori che, a volte, esagerano con la loro presenza e con qualche battutina fuori luogo; bisognerebbe tener conto che il Festival di Sanremo è in mondo visione: non si può fare quello che si vuole. Il compito dei presentatori è quello di presentare le canzoni e basta, come faceva Mike Bongiorno. Poi non riesco a capire la necessità di fare cinque serate che durino fino a tarda notte… è controproducente. Una volta le canzoni erano molto melodiche e quindi si memorizzavano facilmente; la gente cantava i brani che sentiva, subito dopo il festival. Oggi questo non succede più!

Si può prevedere il successo di una canzone?

In parte sì. Per sapere se una canzone vale, bisogna essere dei discografici; bisogna avere una mentalità discografica, che purtroppo non ha quasi più nessuno. La mentalità editoriale non c’è più: si punta sul cantante e non sulla canzone, questo è sbagliato! Bisognerebbe ragionare anche nell’ottica delle esportazioni, chiedersi se un brano può avere successo all’estero o meno; progettare, insomma.

Oggi ci sono molti cantanti che fanno l’editore, il discografico, il cantante, l’autore… tutto. Non si può fare tutto bene. A ognuno il suo mestiere. Abbiamo anche una sovrapproduzione di dischi, che si fanno concorrenza tra loro, soffocando il mercato: una canzone ammazza l’altra, non si ha il tempo di ricordare un brano che già ne arriva uno nuovo. Prima le canzoni si ascoltavano per più anni, e ci si affezionava.

Qual è stato il primo disco che comprato?

Da ragazzo non avevo i soldi per comprare i dischi e quindi me li facevo prestare. Quando ho potuto, ho acquistato i dischi di trent’anni prima; è stata come una rivalsa. Mi piacevano tanto i dischi di Rock and Roll; Jerry Lee Lewis mi piaceva molto!

Il Rock and Roll mi ha trasmesso il senso del ritmo, che è fondamentale nelle canzoni. Non si può scrivere una canzone in due minuti: bisogna tener conto di tante cose, e anche il titolo gioca un ruolo importante. Mi ricordo che passavo ore ed ore a decidere se mettere un articolo prima di una parola o no; dietro a una canzone c’è un grandissimo lavoro. Ad esempio, nel caso di Orietta Berti, noi abbiamo creato un’immagine che potesse andar bene per la canzone “Fin che la barca va”. Ha avuto un incredibile successo; ormai è diventata quasi un inno nazionale.

Le piace la pittura?

Sì. In particolare mi piacciono le pitture classiche, dove si capisce quello che è rappresentato. Mi piacciono molto i colori violenti, ma apprezzo anche il periodo impressionista: adoro Renoir e Monet. In passato mi avevano colpito i dipinti di Umberto Lilloni e di Aligi Sassu; i cavalli rossi di quest’ultimo sono stupendi!

Per un certo periodo mi sono interessato molto alla pittura, avevo un amico che dipingeva: ero circondato dall’arte. In generale, sono più per la pittura classica, dove la natura morta sembra una fotografia. L’arte moderna non l’apprezzo tanto, benché, anche là, ci vogliono delle abilità. Quando avevo nove anni, copiavo i fumetti di Paperino, e so quant’è difficile disegnare e dipingere; dipingere un angolo con il pennello è difficilissimo… ci vuole un tratto unico, se no rimane tutta la pittura sul bordo. Anche combinare i colori non è facile; ci vuole una mano speciale!

Ha mai incontrato una persona, nell’ambito musicale, che le ha lasciato uno segno?

Ha mai incontrato una persona, nell’ambito musicale, che le ha lasciato uno segno?

Sì, è stato Ray Conniff. Lui era un direttore d’orchestra: ha fatto alcune colonne sonore, per dei film di successo mondiale. Il suo era un Sound con trombe e coro – unire la voce alla musica rende l’ascolto più piacevole, più leggero.

Ray Conniff me lo ricordo così: nel 1971, è stata presentata al Festival di Sanremo la mia canzone “Rose nel buio” [cantata da Gigliola Cinquetti] e Conniff ne ha curato l’arrangiamento con i cori – aveva portato i coristi dall’America, mentre i musicisti erano italiani. In sala d’incisione si è reso conto che i chitarristi non gli piacevano: non avevano ritmo. Allora è venuto da me e mi ha chiesto come faceva la mia canzone, e io glie l’ho spiegato; sentendomi suonare ha deciso di mettere me al posto dei chitarristi professionisti. Mi sono sentito davvero molto onorato. Per me è stata un’esperienza bellissima, che ricordo con piacere.

Ora, oltre a scrivere canzoni e a progettare mille cose, cosa fa?

Lavoro con “Radio Sorrriso”: una radio che arriva in tutto il Triveneto. Trasmette principalmente liscio, che piace di più alle persone di una certa età. Però c’è anche un gruppo di persone giovani che mi segue, soprattutto quando faccio degli spettacoli nelle piazze, nelle sagre; faccio un genere di musica scherzoso e liberatorio, che piace a tutti, grandi e piccini. Io non canto per compiacermi, canto per la gente, canto quello che piace alla gente. Di recente, mi hanno invitato come ospite allo spettacolo “Trieste chiama Napoli” (al Teatro Politeama Rossetti) e ho cantato le canzoni tradizionali, come “Da Trieste fino a Zara”, poi, per rendere omaggio ai napoletani, ho cantato “Luna caprese”; tutti sono stati molto contenti.

Per concludere, mi dica il segreto per fare una buona canzone?

Le cose che piacciono al pubblico sono sempre quelle più semplici, quindi, come ho già detto, bisogna puntare sulle canzoni melodiche.

Ringrazio Lorenzo Pilat per la precisione dei suoi racconti e per la grande memoria musicale.

Nadia Pastorcich © centoParole Magazine – riproduzione riservata

Lorenzo Pilat attraverso l’intervista, per Centoparole Magazine, di Nadia Pastorcich. Una persona sincera, schietta, simpatica e pulita Pilat. Abbiamo conosciuto i suoi pareri in tema di musica, di cui lui attualmente è uno dei massimi esponenti di Trieste. Ci ha fatto pure un piccolo “excursus” sulla storia della canzone, rifacendosi all’opera lirica e all’operetta, dalle quali la canzone discende. Ha poi evidenziato come andrebbe valorizzata la città di Trieste anche dal punto di vista turistico, pure attingendo alla canzone attraverso un maggiore impulso di iniziative varie, per intenderci come una volta, ai tempi della da lui citata Birreria Dreher, ed io voglio aggiungere anche della “Capannina” di Sistiana, che in qualche modo ora pare volere, pur in altre forme, finalmente rinascere. Occorrerebbero insomma più sinergie locali, dando modo ai cantanti ed ai complessi triestini, che certo non mancano, di esibirsi più facilmente nella propria città. E’ auspicabile che tutto ciò si possa attuare, per ridare maggior impulso ai talenti locali per le proprie “performances” e valorizzazioni.

Cesare