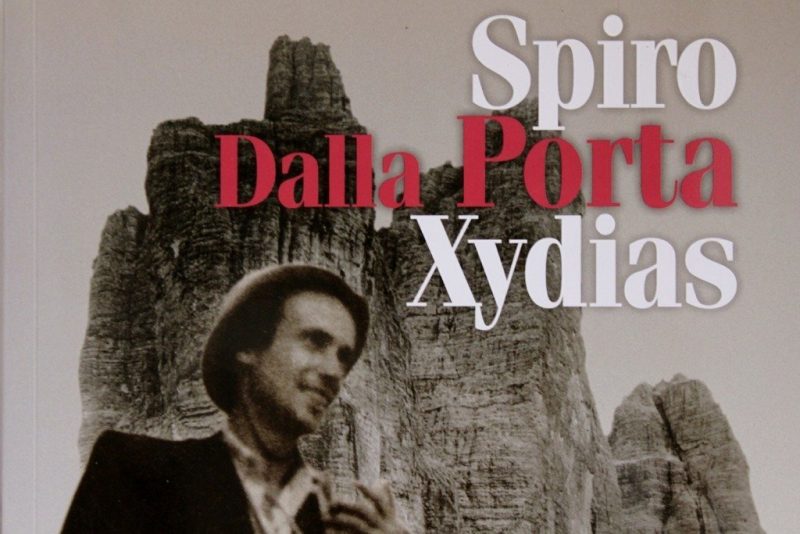

Spiro Dalla Porta Xydias, autore di moltissime pubblicazioni sulla montagna, nato nel febbraio del 1917 a Losanna, si è trasferito giovanissimo a Trieste, dove tuttora vive. Ha in mente un ricordo in particolare, legato alla sua infanzia?

Sono tanti i ricordi legati alla mia infanzia. Io sono nato a Losanna, poi per otto anni ho vissuto a Marsiglia, dove ho fatto anche le elementari. D’estate la mia famiglia, che era molto benestante, andava a soggiornare ad Argentière – un villaggio vicino a Chamonix – sotto il Monte Bianco; mi ero innamorato delle montagne, che vedevo in lontananza. Mi piaceva arrampicarmi sui massi erratici del giardino dell’albergo, giocando alla guida; così è stato fino ai nove anni. Appena dopo i ventiquattro-venticinque anni ho cominciato a scalare. Questo gioco meraviglioso, quest’attrazione per i monti, per l’arrampicata, non so nemmeno io come sia nata.

Nella sua famiglia qualcuno già arrampicava?

No, ma mio padre era un camminatore formidabile. Una settimana prima della sua morte, ad ottantasette anni, ha preso il treno per andare a Sistiana ed è tornato a piedi a Trieste. Ogni domenica andava a camminare in Carso, per collaudare la sua forma; ma odiava l’arrampicata. Mio fratello – uno scienziato, direttore dell’Istituto d’Astrofisica dell’Università di Padova, premio presidente della repubblica – adorava la montagna, ma anche lui amava soltanto camminare. Io sono l’eccezione in famiglia!

Va ancora adesso in montagna?

Adesso pochissimo. Ci vado ma, mi duole a dirlo, come turista; neanche come escursionista: purtroppo alla mia età, ho una capacità motoria limitata.

C’è un’arrampicata che le è rimasta impressa?

Sì, le arrampicate che mi sono rimaste più impresse sono quelle al Campanile di Val Montanaia: per me il Campanile di Val Montanaia è il simbolo della montagna, vista non solo come monte, ma proprio come simbolo di elevazione spirituale; là ho avuto la fortuna di poter fare due scalate rimaste nella storia: nel ’44 ho fatto la prima invernale degli strapiombi nord del Campanile e nel ’55 l’ultima parete ancora inviolata; era la parete est che Comici aveva tentato di scalare invano.

Le è mai capitato di rischiare la vita durante un’arrampicata?

Non solo ho rischiato, sono anche caduto! Una delle cadute peggiori è stata quando ho fatto la parete est del Campanile – parete difficile da scalare anche secondo Mauro Corona, che l’ha definita di settimo grado – alla fine, un traverso mi ha fermato. Il tratto mediano – per un’altezza di 70m – strapiomba per 12m; è il tratto che aveva fermato all’inizio Comici.

Sul finale – dopo che per tutta la giornata eravamo saliti – non eravamo riusciti a fare l’ultimo tratto. Il mio compagno Pino Cettin, che era fortissimo, era riuscito con una traversata a superare quasi un tetto e quando io sono arrivato in traversata – avevo sofferto tutta la notte, bivaccando su un terrazzino che avrà avuto 30cm, con i piedi nel vuoto, attaccati al chiodo – non mi sono accorto che il mio compagno pesava un otto chili meno di me e quindi il mio peso è bastato per far saltare fuori il chiodo: son partito, volato in traversata, strappando gli altri chiodi e mi sono trovato appeso alla corda a 8-10m della parete; sia in senso verticale che orizzontale. Ma ce la siamo cavati subito.

Un’altra caduta che ricordo, è quando siamo andati in tre cordate – il che è già un errore – a fare una via facile sulla Torre Coldai in Civetta. Io ero in testa alla terza cordata e davanti a me c’erano le sorelle Di Beaco: la Bianca fortissima e la sorella, che riprendeva dopo un trauma, discreta. Scalando, siamo arrivati ad un altezza di 18m e senza volere la sorella Di Beaco, che era davanti a me, ha urtato un masso di 50 chili – sembrava uno zaino – che mi ha preso in pieno e mi ha buttato giù. Ero certo di morire: non c’era nessun chiodo e sotto c’erano sassi e massi. Dovevo sfracellarmi e strani pensieri mi venivano in mente; anche i più stupidi. Avevo un giubbetto di nylon – faceva freddo – che si era irrigidito e mentre cadevo disperato, chiedendomi se il colpo farà tanto male, o se mi aggiungerò alla lista troppo lunga dei morti in montagna, mi dicevo: “Guarda, il colletto sbatte come l’ala di un uccello”. Per fortuna, dopo 7-8m di volo, c’era come un ripiano inclinato sul quale – nonostante le costole rotte – sono riuscito a fermarmi.

La mia fortuna è stata che, a causa del brutto tempo, c’erano tanti alpinisti nel rifugio che sono venuti in mio soccorso. Avevo quindici fratture costali e l’enfisema polmonare; ad ogni movimento le costole mi penetravano nel polmone.

Ma nonostante ciò ha comunque continuato ad arrampicare…

Ma sì, infatti! Dopo un anno ho ripreso ad arrampicare, anche se mi avevano detto che per me l’arrampicata era finita: ero già stato un paio di volte in Sanatorio. Dopo la caduta ero meno brillante, ma il richiamo della montagna, della scalata, per me, era talmente forte, che non ho potuto rinunciare.

La scalata, l’ascensione, il raggiungere la vetta, non è un fatto tecnico e ancora meno sportivo, è un fatto spirituale, è la concretizzazione della ricerca, dell’elevazione, che nasce in ogni uomo, che è dentro ad ogni uomo; questo è il vero significato della scalata. Infatti già nel Settecento-Ottocento in Giappone c’era una scuola di monaci, i cui novizi avevano come compito quello di arrampicare, non andare in cima, ma proprio arrampicare: era la catarsi.

Che sensazione si prova ad arrivare in cima ad una vetta?

Si può provare di tutto. Per me e per la maggior parte degli alpinisti, raggiungere la vetta porta a quello che si chiama il sentimento della vetta; che è una cosa illogica. Si sente una strana gioia e una strana felicità, perché andando in vetta non si guadagna niente e quindi razionalmente non è facile da capire.

Oggi in particolare vige il motto del “Time is Money”: perdere una giornata, stancarsi, rischiare, senza guadagnare nulla, sembra assurdo; lo si fa soltanto per questa strana felicità. I più grandi scalatori non hanno avuto né soldi, né prestigio dalle scalate. Indubbiamente se si chiede in giro, le persone conosceranno senz’altro i calciatori, anche quelli meno famosi, ma non i scalatori. Gli alpinisti non guadagnano niente, semmai perdono la giornata, si affaticano, rischiano, ma per cosa? Per un fatto di gratuità. Fanno qualcosa in questa vita, dove non si muove un’unghia, se non si ha un vantaggio materiale, per un ideale; questo è il senso dell’arrampicata, della scalata, del raggiungere la vetta, ognuno secondo le proprie possibilità.

Ho chiesto a Reinhold Messner – più che un alpinista è un manager formidabile – se è più grande umanamente lui o Toni Gianese – alpinista padovano – che diventato cieco, ha ripreso ad arrampicare da secondo, con due amici che lo aiutavano. Perché l’importante non è fare le massime difficoltà – al contrario di quello che alcuni pensano oggi nel mondo dell’alpinismo – ma ricercare una gratuità che significa ideale; che si compie quando si va a cercare una vetta e la si sale, per sentieri o per strapiombi.

Aveva un preparazione atletica, quando scalava?

Sì, fortissima! Io prima di fare lo scalatore ero uno sportivo: ho fatto tanti sport. Sono stato campione del Triveneto di singolare e di doppio – seconda categoria – nel tennis. Ho giocato a basket in serie A, perché prima della fine della guerra e prima della venuta degli americani, si giocava con la mia statura; ero normale per quell’epoca. Tecnicamente ero molto preparato – anche se non c’erano tutte le preparazioni di oggi – ma poi ho tralasciato questi sport per dedicarmi all’alpinismo.

Quando è arrivato a Trieste per la prima volta, come le è sembrata la città?

Sono arrivato che avevo dieci anni. Fin dall’inizio mi è sembrata una strana città. Provenivo da un altro porto, Marsiglia: lì il porto è quasi staccato dalla città, si trova in periferia. Sì, si possono fare le passeggiate lungo il mare “la famosa Corniche”, ma si è lontani dal porto; mentre qui è dentro la città.

Mi ricordo che appena arrivati a Trieste eravamo andati in un albergo – in attesa che fosse pronto il nostro appartamento – che era all’angolo tra la via Dante e il Canale. Alla sera, mio padre mi accompagnava a fare il giro del porto, a vedere piazza Unità e le barche. Appena arrivato, mi aspettava un anno di studio solo per poter dare l’esame in italiano – l’avevo già fatto in Francia, ma a Trieste non era riconosciuto – per entrare alle scuole medie.

Tutto ciò mi sembrava un’avventura e anche se mia mamma mi aveva sempre parlato di Trieste, a me sembrava una città strana e lo penso ancora oggi. Ma è proprio questa la sua bellezza!

Come mai si è dovuto trasferire a Trieste?

Mio padre era stato presidente della squadra di calcio marsigliese “Olympique” – una grossa squadra – ma poi, visto che lui non voleva entrare in politica, gli hanno aumentato le tasse che doveva pagare subito o fare ricorso, ma si sa che queste cose vanno per le lunghe e quindi ha deciso di lasciare quell’ambiente e trasferirsi a Trieste – città natale di mia madre – con la famiglia; dove c’era la ditta Xydias, fondata da mio nonno materno.

C’è qualche luogo di questa città che le piace tanto?

Beh l’altipiano, la Val Rosandra; per me, è stato il posto dove ho cominciato ad amare l’arrampicata, ad arrampicare. Ho iniziato in tempi bruttissimi, nel ’42 in piena Guerra. Di domenica, andavo in Val Rosandra insieme ai miei amici e almeno per un giorno alla settimana dimenticavamo l’atmosfera cupa che c’era a Trieste – in quel periodo si viveva in attesa della chiamata alle armi. Dopo il ’43 si era in balia di una qualsiasi denuncia: si poteva venir imprigionati, fucilati o impiccati e noi alla domenica dimenticavamo ciò e vivevamo questa vita, data alla montagna, alla natura, alla scalata; era quello che c’ha dato la forza di andare avanti. Molti dei miei compagni, di quel gruppo di allora, sono stati fucilati o portati in campi di concentramento, dove anch’io ho rischiato di finire. A loro ho dedicato uno dei miei libri più conosciuti “I Bruti della Val Rosandra”.

Ha conosciuto qualche personaggio illustre triestino?

Sì al liceo ho avuto la fortuna di essere allievo di un personaggio illustre – troppo poco valorizzato da questa città – lo scrittore Giani Stuparich, medaglia d’oro del ’15-’18. Se io scrivo e ho scritto, lo devo in buona parte a lui, che mi ha fatto amare l’italiano e la poesia.

Sono arrivato al liceo con una media bassa, nei compiti di italiano. Grazie a Stuparich, in un trimestre, sono riuscito a migliorare tantissimo e ad arrivare all’otto. È stato lui ad accompagnarmi per la prima volta in Val Rosandra: amava la montagna e arrampicare. Ho scritto in collaborazione con un altro scrittore un libro su Giani Stuparich “Giani Stuparich e la montagna”. Peccato che non tutti i triestini conoscano Stuparich – un concittadino – mentre sanno benissimo chi è Joyce, che invece ha vissuto a Trieste per pochi anni. Da anziano – in veste di Presidente degli scrittori di montagna – ho conosciuto, durante i nostri raduni, i vari sindaci. L’ex sindaco Di Piazza mi ha conferito il sigillo trecentesco della città.

Oggi come oggi, cerco di astrarmi completamente dalla vita pratica, non la riconosco più; per me non esiste, esiste la ricerca, quella che per me, una volta, era anche concretizzata nella scalata. Oggi la concretizzo con gli scritti, con il gruppo italiano scrittori di montagna. Noi scrittori di montagna cerchiamo di lottare, per dimostrare che l’alpinismo è una ricerca di elevazione spirituale inconscia e non certo un fatto sportivo.

La passione per il teatro quand’è nata?

È nata stranamente, in contemporanea all’arrampicata: per lunghi anni, praticavo sia teatro che arrampicata.

Quand’ero all’università, un mio compagno, che era direttore del Teatro G.U.F. (gruppo universitario fascista), mi ha pregato di fargli d’aiuto regista. Durante la preparazione dello spettacolo, questo mio amico si era arrabbiato non so con chi, ed era andato via. Ho ereditato così la mia prima regia col teatro universitario; e finita la guerra, è nato il “Teatro d’Arte dell’Università”. Poi sono stato uno dei fondatori del “Teatro Stabile” di Trieste. Questo teatro è nato grazie all’entusiasmo e al sacrificio del sindaco d’allora, Gianni Bartoli. E’ nato in condizioni terribili: mancavano completamente i soldi. Quella volta ero riuscito a diventare regista stabile per il Teatro per i ragazzi. Mi si stava aprendo la carriera, ma a causa di incomprensioni, concorrenze e della mia malattia ai polmoni, hanno fatto di tutto per allontanarmi dal mio ruolo di regista e mi hanno assegnato la scuola di recitazione.

Dove oggi sorge la Rai, un tempo c’era il Teatro Nuovo e lì noi tutti lavoravamo. Quando è nata la Rai il Teatro Stabile si è spostato al Teatro Auditorium, nei pressi della Questura. Era un bel teatrino, ma non c’erano gli spazi per fare una scuola di recitazione e quindi io sono stato eliminato.

D’altro canto non potevo fare bene sia l’alpinismo che teatro: ho scelto l’alpinismo e non me ne pento.

Lei ha fatto solo il regista o ha anche recitato?

Sono stato co-protagonista nel lavoro “I giorni della vita” di Saroyan, messo su da quello che era uno dei più grandi registi dell’epoca, Franco Enriquez di cui, in quegli anni, avevo fatto spesso l’aiuto regista. Enriquez mi ha detto: “Senti, io ho bisogno di uno che parli strano, per questa parte dell’arabo a New York. Ho provato con gli attori del Teatro Sloveno, ma nessuno parla strano come te, quindi ti prego fammi questa parte”. Da giovane, col Teatro Universitario, avevo recitato Molière, perché allora la erre moscia stava bene; ma non mi interessava fare l’attore, mi piaceva la regia nel teatro.

Che differenza c’è tra fare l’attore, quindi stare sul palcoscenico e fare il regista e stare dietro le quinte?

Il regista è quello che ha l’idea generale; qualche volta però impone, quasi con forza, la sua volontà, ma quando gli attori sono importanti, sono loro ad imporre la loro personalità. E’ il regista che dovrebbe segnare i binari entro i quali gli attori – ubbidendo all’idea generale del regista – dovrebbero trovare la loro identità di personaggi. È il regista che decide se riadattare un lavoro o mantenerlo fedele all’originale: nell’ante guerra, credo nel ’38, per la prima volta, Lodwick ha messo su Shakespeare, in costumi moderni. Questa è un’idea del regista; gli attori devono fare ciò che il regista ha deciso.

Il regista quindi ha il concetto generale della rappresentazione, lo stile, il perché, il fine per cui un lavoro viene messo in scena e l’attore dovrebbe avere i binari entro i quali trovare il suo personaggio. E’ il regista che fissa tutti i movimenti e le caratterizzazioni di ogni attore; egli è un po’ come un generale, un comandante che ha gli ufficiali sotto di sé.

Lei ha lavorato con Gian Maria Volonté, Lea Padovani, Paola Borboni; questi personaggi com’erano?

La Padovani – cominciamo con il bello – era una persona eccezionale. Avevamo fatto un genere di compagnia di compartecipazione di tanti artisti. La Padovani era una grandissima attrice, mentre io ero un regista di seconda categoria. Lei mi chiamava a Roma, per provare il lavoro che stavamo preparando: “Fuori davanti alla porta” di Borchert. Aveva un monologo lunghissimo e provavamo anche a casa sua; poi durante le pause cucinava splendidamente e si pranzava. Spesso anche alla sera si andava da lei e ci divertivamo a cantare accompagnati alla chitarra da un suo giovane amico. Anche se i finanziamenti erano arrivati in ritardo e i problemi non mancavano, è stata comunque una bella esperienza. Quando siamo venuti a recitare al Teatro Auditorium di Trieste, nei momenti liberi, la Padovani veniva con me in Val Rosandra; era veramente una persona deliziosa in tutti i sensi.

L’opposto era Paola Borboni; la cattiveria geniale. Dovevamo portare in scena lo spettacolo “La rosa di zolfo” di Antonio Aniante, in cui c’erano anche altri illustri attori: Ottorino Guerrini ed Enrica Corti. La Borboni non se la prendeva mai con i possenti, bensì con gli altri: trovava il loro punto debole e li sfiniva psicologicamente. Ricordo che c’era Giorgio Valletta – morto qualche anno fa, che ha recitato con il Teatro La Contrada – che era uno degli attori secondari e si era ritrovato a dover sostituire il rammentatore: c’era stata un’ondata di influenza e tanti si erano ammalati.

La Borboni – si faceva chiamare Donna Paola o signorina, anche se aveva sessant’anni – continuava a riempirlo di complimenti, tanto che lui non poteva crederci, e alla fine lo ha spiazzato dicendo davanti a tutti: “Ma che bravo! Ma che bravo! Ma perché si ostina a fare l’attore, faccia il rammentatore” – il rammentatore era considerato una figura di quart’ordine.

Anche Lino Savorani – diventato poi un bravo attore – ha subito le battutine di Donna Paola, che un giorno gli ha detto: “Ma lei, che vedo in piena forma, perché non va a cercarci in biblioteca dei libri di cui abbiamo bisogno; così almeno si rende utile”.

Franco Enriquez, il regista dello spettacolo, in quel periodo aveva accettato contemporaneamente una regia a Trieste e una al Piccolo di Milano: il sabato veniva a provare a Trieste e il lunedì ripartiva per Milano; io che ero l’aiuto regista mi sono ritrovato a gestire da solo lo spettacolo triestino. Ero un regista di seconda categoria e la Borboni non ha potuto fare a meno di prendermi di mira: ogni tanto qualche battutina non tanto gradevole l’ha fatta anche a me.

Ho conosciuto anche Volonté: da una parte andava a bere con i macchinisti e dall’altra non sempre rendeva la vita facile a chi doveva dirigerlo; specie se non era un noto regista. Per me è stato difficile gestirlo come attore, mentre altri suoi colleghi erano gentilissimi come Guerrini, il primo attore, che era proprio una persona deliziosa e che non ha avuto la fama che meritava.

Il teatro esaspera quello che uno è, la sua bontà o la sua cattiveria: ogni pregio o difetto viene amplificato.

Che rapporto c’è tra la montagna e il teatro?

Nessuno. Ci sono pochissimi lavori teatrali legati alla montagna: sarebbe difficile rappresentarli scenicamente. Troviamo invece molta letteratura sulla montagna, anche se rimane un ambiente ristretto; quasi di nicchia. Soltanto quando accade qualche disgrazia, giornali e televisioni sono subito pronti a dare la notizia.

Qual è il suo scrittore preferito?

Il mio scrittore preferito è Dante Alighieri. Mi ha molto incuriosito il motivo per cui Dante abbia scelto Ulisse – stravolgendo la realtà di Omero – per farne il vero eroe; solo l’Inferno obbliga Dante a farlo morire. In realtà Ulisse è Dante, è l’uomo che ricerca la montagna della salvezza, il Monte Purgatorio, e c’arriva. Di prosatori che mi piacciono ce ne sono parecchi, ma in particolare amo molto Proust.

Lei è arrivato quasi alla soglia dei cent’anni; che emozione si prova ad aver vissuto per così tanto tempo?

Eh, non sono ancora arrivato a cento…ne ho novantasette. Gli anni fuggono con una rapidità terribile, e sono anche un po’ pesanti. Io penso che sono in prestito alla vita terrena, alla Terra, perché in realtà dovrei essere già morto; ma per fortuna ho avuto il dono incredibile di un cervello che continua a svilupparsi con l’età, mentre ad altri decresce. Queste sono le caratteristiche strane che differenziano gli uomini, come uno nasce alto e l’altro basso e via discorrendo.

Come vede la donna?

Io sono ancora del Dolce Stil Novo: vedo la donna come la parte ideale della creazione. Per me la donna è “La principessa lontana” di Jaufré Rudel e non certo l’ideale fisico, sensuale, che viene dato oggi. La donna è la poesia, come l’uomo può essere l’attività, la forza. La donna è un dono del cielo, per l’uomo.

C’è qualche cosa che non ha fatto e che le sarebbe piaciuto fare?

In montagna tante cose, tante cime da scalare. Ma il desiderio più grande, che non sono mai riuscito a realizzare, è quello di andare in Kenya a fare i safari fotografici e vedere gli animali che vanno ad abbeverarsi; ecco questo è stato il mio sogno più grande, che non ho potuto realizzare.

Ringrazio sentitamente Spiro Dalla Porta Xydias per avermi aperto nuovi orizzonti.

Nadia Pastorcich © centoParole Magazine – riproduzione riservata

E’ sempre bello ed interessante leggere queste interviste ai più svariati personaggi che incontra e sa così bene scegliere Nadia Pastorcich. Potendone fare un ideale mosaico ne uscirebbe un ‘opera che, umanamente, definirei d’arte di vita. Attraverso i vari colloqui si potrebbe anche tessere come una tela, che avrebbe pure per trama la storia di Trieste nei suoi vari colori e sfumature.

Anche questo incontro con il regista e scalatore Spiro Dalla Porta Xydias ci ha arricchito di nozioni, ma soprattutto ci ha descritto cosa voglia dire una passione, che potrebbe essere quella della montagna, per lui dominante, come anche invece quella del mare per un altro protagonista.

Mi sono chiesto anch’io, più di una volta, cosa significhi per un uomo scalare una montagna. Per me era una sfida alla natura, un rischio, di cui mi domandavo il perché. Dopo questa intervista ho tutto più chiaro e ne ho tratto la ragione. E’ liberare l’animo ai più vasti orozzonti, è provare un senso di leggerezza e di liberazione toccando la vetta raggiunta attraverso mille difficoltà, nella soddisfazione di averle sapute superare per arrivare alla meta. Scalare può essere, così, un insegnamento alla vita, un incitamento a saperla affrontare, risolvendo, passo dopo passo, presa dopo presa, come in un’ideale scalata, le diverse difficoltà che la nostra esistenza continuamente ci pone davanti.

Spiro Dalla Porta è arrivato ad un’età rispettabiulissima, ma nelle sue parole si nota la voglia di vivere, ancora in lui presente più che mai. Mi ha colpito quel suo concetto di essere stato “in prestito alla vita”, vita che non ci appartiene, ma di cui usiamo il tempo. E Spiro il suo tempo non l’ha perso davvero. Il teatro e la regia sono state le sue altre passioni, oltre che a determinarne il lavoro. C’è del sano protagonismo nelle sue attività, ma non nel senso negativo del termine, bensì nella soddisfazione dell’esemplare percorso che lui ha saputo condurre attraverso tutti i suoi impegnativi anni di attività.

I miei migliori auguri a questa simpatica persona, da cui c’è tanto da imparare per meglio, come lui, agire in questo mondo.